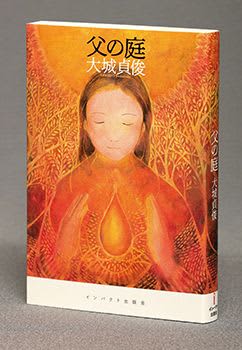

本書は、著者自身が「私」の一人称語りで紡ぐ〈私小説〉である。父の死、母の老いを赤裸々につづり、若かった頃の著者が、折々の想念をよみがえらせていく。想念はたえず「言葉のうねり」の中にあり、「私」の一人称語りによって、虚構の中の真実を巧みに描き出していった。

「父」は、戦前、沖縄県立農林学校(嘉手納)に学んだ。パラオに渡り、一時農業技師や教師として働く。パラオで息子を亡くし、沖縄に引き揚げると再び教職に就き、へき地校ばかりを転々とし、最後は校長職で定年する。地域に溶け込み、生活に困窮する人々を励まし、教育に情熱を燃やしていた。ところが、定年直前の人間ドックでがんが見つかり、3年の闘病を経て逝く。「父」と一心同体で生活をしていた「母」は、「父」を喪(うしな)った悲しみの中、次第に心のバランスを崩し、認知症に苦しめられていく。そこには、かつての優しく働き者であった「母」の姿はなく、夫の死の現実を受け入れられず、孤独に戸惑い、半狂乱に陥る姿しかなかった。そして、時に「母」の言葉は、刃(やいば)となって「私」を苛(さいな)み、「私」の想念は、「母」への怨嗟(えんさ)のうねりとなっていく。

〈全共闘〉のただ中に過ごした「私」は、結婚しても、就職しても、常に死を理想化し、自死の機会をはかっていた。だが、父の死や母の老い、そして娘の誕生をとおして、人生の法則を見いだしていく。著者は、かつて詩集『グッドバイ・詩』(1994年)を出した。この詩集を、想念の世界に生きる自分自身や〈全共闘世代〉との決別と捉える稿者は、虚飾を去った詩群を好もしく思っている。いまだ自らを総括しきれない〈全共闘〉はひ弱というかもしれない、裏切り者というかもしれないが、「グッドバイ」の鮮烈な響きは、著者を人間に回復させた。父の庭がそうであったように、人生は、自分で庭に種を蒔(ま)き、自ら水をやる以外ないのである。74歳を迎える著者は、本書を「遺書」と位置づけ、「グッドバイ」と締めくくる。60代、70代諸氏に届けたい一書である。

(田場裕規・沖縄国際大教授)

おおしろ・さだとし 1949年大宜味村生まれ。元琉球大教授。詩人、作家。高校教師を経て2009年琉大に採用される。主な著書に小説「椎の川」「一九四五年 チムグリサ沖縄」「この村で」など。