壁のような黒い津波が迫る中で、元郵便局長の熊川勝さん(85)は福島県浪江町の自宅2階で妻洋子さん=当時(72)=と抱き合っていた。「おい、もうだめだな。今までありがとうな」。恐ろしい光景を見せまいと頭を胸に寄せた。洋子さんは一瞬顔を上げて、うん、うんと小さくうなずいた。「お父さん、ありがとう」。そう聞こえた直後、濁流が家を突き上げた。一瞬気を失い、水中から顔を出すと、洋子さんの姿はなかった。(共同通信=坂野一郎)

▽「何もできない」

浪江町の災害公営住宅に一人で暮らす勝さんは、何度もその光景を思い出してきた。「ずっと悔しいんだよ。ああすればよかった、こうすればよかったって」。毎月欠かさない墓参りの後は、かつて暮らした請戸(うけど)地区を高台から見渡す。草が茂る故郷に落胆する。「津波と原発事故の二重苦だ。でも俺は政治家でも裁判官でもないから何もできない」。勝さんは無力感を頻繁に口にする。

▽「見ない方がいい」

東京電力福島第1原発事故で、浪江町は全町避難を強いられた。自宅があった請戸地区は原発から北に約6キロに位置し、勝さんら行方不明者の家族は捜索することすらかなわなかった。洋子さんが町を流れる川の中州で見つかったのは行方不明になって約1カ月後の4月。DNA鑑定によって身元が判明したのは6月で、勝さんが対面したのは火葬が済んだ遺骨だった。

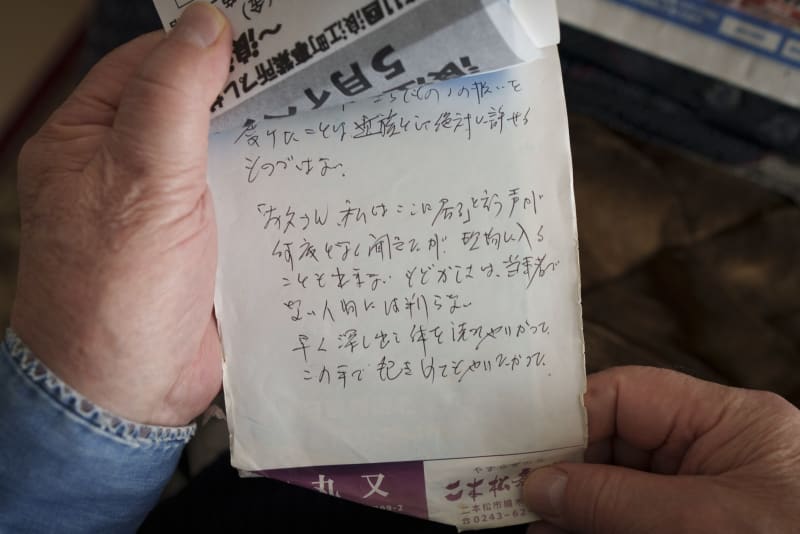

警察官は「ご遺体の写真は見ない方がいいですよ」と止めたが、見た。傷んでいた。この手で見つけてやれなかった悔しさ、申し訳なさがこみ上げた。写真は自分で燃やして、灰は遺骨に混ぜた。もう他の誰にも触られたくなかった。当時の気持ちが、メモにつづられている。

遺体を数カ月も「さらしもの」の扱いを受けたことは遺族として絶対に許せるものではない

「お父さん、私はここに居る」と言う声が何度となく聞こえたが、現場に入ることも出来ない。もどかしさは当事者でない人物には判らない

早く探し出し体を洗ってやりたかった

この手で抱きしめてやりたかった

▽幸福な記憶

2017年秋、避難した福島県二本松市の仮設住宅から浪江町の公営住宅に移った。思い出がつまった故郷に戻ったが、寂しさも募った。テレビ脇にある洋子さんの遺影を前に思い出すのは、震災前の日々だった。

東京五輪があった1964年の夏、お見合いで初めて会った。洋子さんが恥ずかしそうに手元の赤いかき氷ばかり見て、うつむいていたことをよく覚えている。

台所で食事を作る後ろ姿が好きだった。冷蔵庫を開ける度に「ああ何にもない」と言う洋子さんと週に何度もスーパーに行き、手料理を囲むのが好きだった。漁協職員だった洋子さんは刺し身をきれいにさばき、自宅で部下の郵便局員に振る舞ってくれた。「なんでもない日々が幸せだったんだな。今思えば」

勝さんは、思い出を話すときだけ顔をほころばせる。楽しい昔の話ならなんぼでもできるな、と少し笑うと、リビングの棚に並べられた何枚かの写真に目をやった。遠方の娘の家にあり、津波を逃れた昔の家族写真だった。

食卓を囲み、笑顔の勝さんが洋子さんと長女の肩に手を回している。その横に勝さんの母も寄り添う。

「ああこの頃は最高だったな。ばあちゃんも、かあちゃんも生きてる。娘もまだ嫁ぐ前で家にいるな。最高だった、最高だった」

▽最後の抵抗

原発の再稼働や処理水放出などのニュースに触れる度に、国にも東電にも悔しさは届いていないと感じる。だがこの12年で体はだんだんと動かなくなり、腹を立てる気力もなくなった。最後の抵抗として、自宅の基礎と塀を解体せず残している。

勝さんが案内してくれた自宅跡周辺は雑草が伸び、遠くからではどこが自宅跡か分からない。勝さんは両脇が雑草の道路をずいずいと進んでいく。「ここはよく行った魚屋、ここは板金屋。その隣の家の人は驚いて口をぱっくり開けてるところを目の前で波にのまれた」。ここに何があったか、次々と語りながら歩く。

到着した自宅跡は、立派な塀も、基礎もはっきりと残っていた。

かあちゃんが料理していた台所はあのあたり。 茶の間はあのあたり。 このへんでかあちゃんが腰を抜かしてへたり込んでた。 抱えて2階に連れて行って、最後に抱き合ってたのがあのあたり。

「全部頭に入ってっから」。勝さんはこの雑草に囲まれた自宅跡で何があったのかを、津波より前のことも後のことも覚えていた。そして「そっくり残ってる、立派なもんだ」と塀を見て何度も言った。自分が生きているうちは自宅跡を残しておいてほしいという。

「ここに暮らしていたんだ、ってことが分かる。家の跡があれば、ここにいたんだっていう証明になる」

▽「一人で生きてて偉いだろう」

夕暮れ、一人で家にいると寂しい。「もし生きていたらば、と頭に浮かんでくんだよな。ありえない『例えば』がいっぱい出てくる。急にいなくなっちゃったから」

もし生きていたら、2回目の東京五輪を見に行きたかった。いつものように刺し身とビールが並ぶ食卓を囲みたかった。娘もいて、孫もいて、みんないて、過ごせると思っていた。

遠くに出かけるときは、車の助手席に遺影をくくりつけ、話しかけながら運転する。テレビ脇の遺影に毎日の出来事を報告しながら夕食をとる。生活のあちこちに、今も妻がいる。「おい、一人で生きてて偉いだろう」。静かな部屋で一人、妻に語りかけて生きている。