少子化対策の一環として、不妊治療への公的医療保険の適用が拡大されてから4月で1年となる。体外受精などの高額医療が新たに対象となり、「経済的な負担が軽くなった」と不妊に悩む人から好意的な意見が多く聞かれる。一方、保険の適用外の治療と併用すると、従来のように全額自費となってしまう仕組みのため「受けたい治療が受けられない」との声が漏れる。医療機関での待ち時間が増えるなどの課題も見えてきた。(共同通信=若林美幸)

▽2年間の不妊治療で500万円自己負担

不妊治療は2022年3月まで、原因検査など一部を除き、全額自己負担となる「自由診療」に位置付けられていた。医療機関ごとに自由に費用を設定できたため、価格にばらつきがあった。厚生労働省の調査によると、1回の治療にかかる費用の平均は、人工授精は約3万円、体外受精は約50万円に上った。

22年4月から公的医療保険の対象が拡大された結果、人工授精や体外受精のほか、顕微授精などについて、患者は原則3割の窓口負担で済むようになった。さらに公的医療保険には、1カ月の医療費の支払いに上限を設ける「高額療養費制度」があり、医療費が高額になる患者の負担はより軽減される仕組みとなっている。

実際に不妊治療をしている東京都の女性(37)は「費用は確実に安くなり、金銭面ではとても助かっている」と話す。以前受けた手術の医療ミスが原因で、卵管を摘出した。自然妊娠ができなくなり、2019年11月ごろから不妊治療を始めた。勤務していた小売店での仕事にやりがいを感じ、海外転勤の話もあったが、転勤すれば不妊治療を続けるのは難しくなる。採卵などに合わせて急に通院日が決まることも多く、両立に難しさを感じていた。治療を優先するため20年末に退職した。

体外受精に加え「妊娠の可能性が高くなるなら」とオプションの治療や漢方なども試した。「湯水のようにお金がなくなった」と振り返る。費用は独身時代からの貯金を切り崩し、約2年間で500万円近くに上った。それが公的医療保険の適用拡大後、民間の医療保険の給付金対象になる治療もあり、年間で100万円以上も負担が軽くなった。

▽患者は費用を勘案しながら治療を選択

一方で女性は、制度の壁も感じている。受精卵に異常がないかどうかを調べる着床前検査を受けたいと考えていた。問題は、この検査が公的医療保険の対象外のままだったことだ。

公的医療保険が適用される治療と、適用されない治療の併用は「混合診療」と呼ばれる。厚労省は、混合診療について「患者負担の拡大」や「科学的根拠のない特殊な医療の助長」の恐れがあるとして、一部を除いて原則禁止している。併用した場合、本来は公的医療保険が適用される部分を含めて、全額自己負担とするルールになっている。

着床前検査は自費で、複数の受精卵を検査すると数十万円かかるのが相場とされる。女性は夫と相談し、やむなく公的医療保険の範囲内の治療に専念することにした。

2023年3月、着床前検査の扱いを巡り、新たな動きがあった。特例として公的医療保険の診療と併用できる「先進医療」と認められた。大阪大病院が主体となって実施し、他の3医療機関が協力する見通し。ただ、着床前検査を保険診療と併用できるのは先進医療として実施する医療機関のみで、全国どの医療機関でも可能となるわけではない。実施できる医療機関が広がれば、費用負担が軽減される患者が増える。先進医療は実施する中で有効性や安全性などを確認し、将来的に公的医療保険を適用できる医療技術かどうかが判断される。

不妊治療は、依然として公的医療保険の適用外の治療や薬があり、患者は費用負担を勘案しながら治療方法を選択せざるを得ない状況が続く。女性は「受けたい治療を受けられない現実があることを知ってほしい」と訴えた。

▽子どもの14人に1人は体外受精で生まれている

日本産科婦人科学会によると、2020年の出生数は約84万人で、このうち体外受精で生まれた赤ちゃんは約6万人。約14人に1人の割合だった。

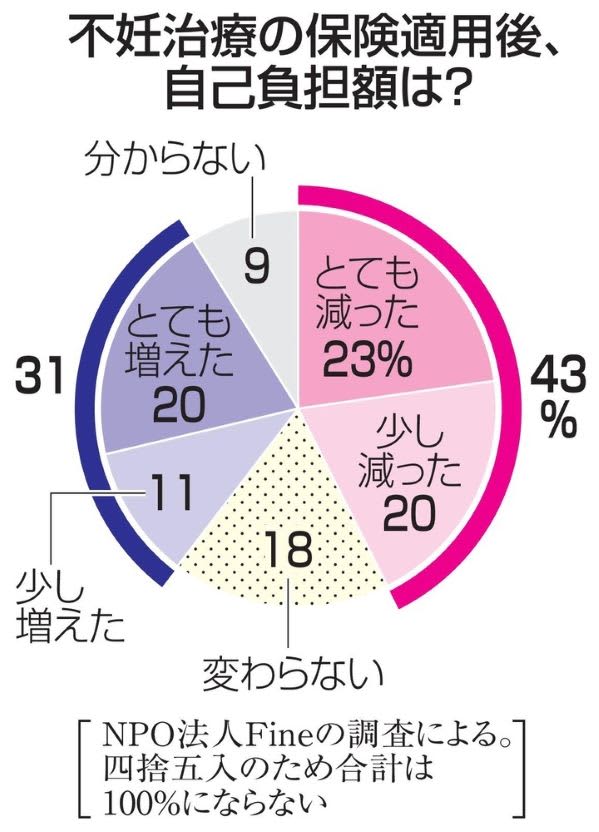

不妊に悩む人を支援するNPO法人「Fine」(東京)が2022年7~10月に実施した調査では、公的医療保険の適用拡大前と比べて費用負担が「減った」と答えた人は計43%、「増えた」は計31%だった。

回答した患者からは「治療を始めやすくなった」「保険適用されなかったら体外受精まで進めなかった」といった負担軽減を歓迎する声が多く寄せられた。他にも「(自身が通う)医療機関を訪れる若い人が増えた」「患者が増えたため診察で医師と話す時間が減った」との指摘があった。

費用が「増えた」と回答した人は、保険対象外の検査や治療を受けているケースが比較的多い。「保険の適用範囲が狭い」との意見が聞かれた。

公的医療保険の対象拡大前は、体外受精などに1回30万円を補助する国の助成制度があり、Fineの調査では「保険適用より助成制度の方が助かっていた」と、復活を望む声もあった。体外受精が自由診療だったときでも、例えば費用が30万円以下の医療機関では、助成金で治療費を全て賄えたからだ。保険適用後は、原則3割の窓口負担が必要となる。

▽「不妊に悩む人や医療機関の声を聞いて改善を」

医療機関も対応に追われる。東京都内で産婦人科を経営する杉山力一医師は「保険適用の拡大に伴い書類や確認事項が増え、患者の待ち時間は倍ほどになった」と話す。治療費を独自に決められる自由診療から、基本的な治療は全国一律価格の保険診療となり「患者には分かりやすい料金体系」になったが、医院の収入は1割以上減ったという。

独身時代に凍結した未受精卵子について、結婚後に保険診療では使えないなどの課題があり、杉山氏は「次の診療報酬改定で見直すなど、患者のために改善していくべきだ」と指摘する。

Fineの野曽原誉枝理事長は保険適用の拡大について「これまで経済的な面で治療をためらっていた人、特に若い人にとっては、治療や検査に一歩踏み出すきっかけになったのではないか」と評価する。「最初から完璧な制度設計をするのは難しい。政府は当事者や医療機関の声を踏まえ、改善していってほしい。治療と仕事の両立も引き続きの課題だ」と話した。