全国の博物館で、視覚障害者でも楽しめるよう展示方法の工夫に取り組む事例が増えている。多くの場合、キーワードは「触れること」。見ることができない分、触ることができる展示を増やすことで内容を理解してもらおうというわけだ。

大阪市立自然史博物館もそんな取り組みを進める施設の一つ。記者は昨年、全盲の女性とともに訪れた。学芸員の解説を聞きながら、館内を歩き回ること2時間半。指先や手のひらで感じ取る面白さを体験する一方、「触れるだけでは、十分に楽しめないのでは?」という疑問も湧いてきた。

視覚障害者が博物館の魅力を堪能するためにはどんな工夫が必要なのか。長年、この問題に取り組んできた専門家にも話を聞いて考えてみた。(共同通信=水谷茜)

▽視覚障害者と博物館まで歩く

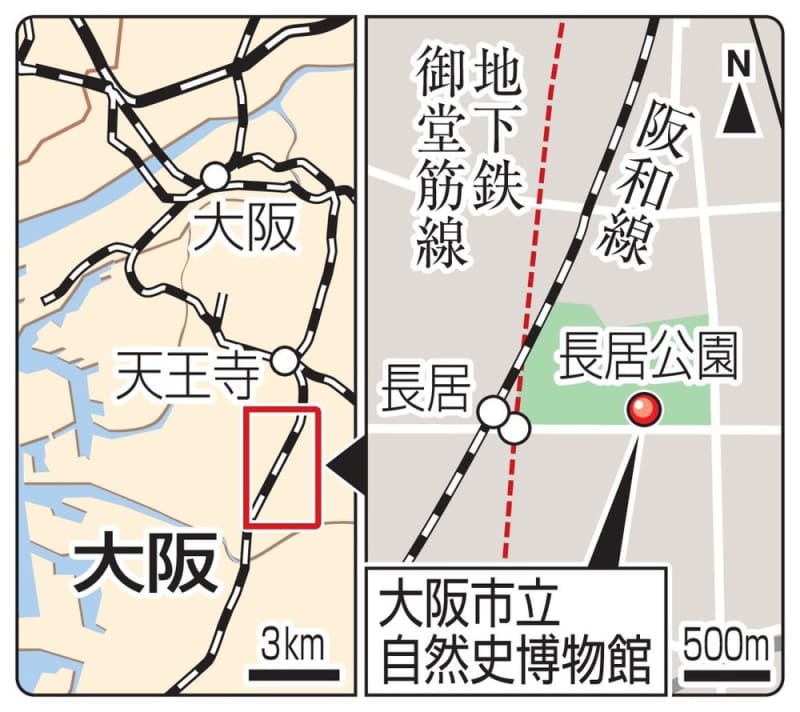

大阪市南部の長居公園内にある大阪市立自然史博物館は、恐竜の復元骨格やクジラの骨格標本も展示する大規模な施設だ。草や昆虫といった身近な自然から、生命と地球の歴史、生物の進化まで、テーマごとに分かれた展示室があり、子どもから大人まで幅広い年齢層が訪れる。

私が訪れたのは2022年6月。ご一緒した中島千恵さん(44)は、2014年ごろから視力が落ち始め、約1年後に全盲になった中途障害者だ。病院にも通ったがはっきりとした原因は分からなかったという。

中島さんとは、長居公園の最寄り駅で待ち合わせた。そこから博物館までは約800メートル。中島さんには私の肘に手を添えてもらい、こちらが誘導する形で一緒に歩いた。視覚障害者の方を案内するのは初めてだったので、「段差です!」「曲がります!」といちいち大げさに騒いでしまい、後から恥ずかしくなった。

1階の入り口に着くと、事前に連絡していた石井陽子学芸員が迎えてくれた。地質学を専門とする石井さんは、約3年前から視覚障害者向けの展示に取り組んでいる。この日は中島さんと私に付き添い、館内をくまなく案内してくれた。

▽触れるもの、触れないもの

館内には氷河期時代のナウマンゾウの骨や、アンモナイト、恐竜の脚の骨など、触れられる展示がたくさんある。中島さんがナウマンゾウの下顎を触ろうとした時には、石井さんが手を優しく導きながら「手前に顎の先、奥に歯があって…」と、今触れているのがどういう部分か詳しく説明していた。中島さんが「こんなにぼこぼこしているんですか」と驚くと、「ヒトの歯とは全然違うんですよ」と返した。

「まず全体像を知りたい」と言う中島さんは最初に大きく手を広げて外側から触っていく。直径約80センチのクスノキに触れた時は、大きな切り株に覆いかぶさるような格好になった。触れた瞬間に「これは木?」と問いかける。正解だ。なぜ分かったのか尋ねると「いい匂いがすると思った」と答えた。その言葉に石井さんも喜んだ。

石井さんによると彼女自身、以前このクスノキの横にある点字板を解読しようとかがみ込んだ時に初めてその匂いを嗅ぎ取ったという。立って少し離れて見ていた私は気付けなかった。触れることで確認する視覚障害者や車いすの人だからこそ気付けることもある。

一方、テーマによっては触れられる展示がほとんどない。そういう展示空間では、石井さんが口頭で解説するが、中島さんは話を聞きながら「まだ同じ部屋にいる?」「ここは何の部屋?」と何度も尋ねていた。歩きながら細かい解説だけに耳を傾けていると、どこにいるのかが分からなくなることもあるという。

▽博物館のストーリー

博物館は展示物をばらばらに並べるのでなく、その順番や見せ方に物語性を持たせている。例えば「生命と地球の歴史」の展示室では、入り口から奥へと進むに従って、だんだんと時代をさかのぼれる。

壁際には化石や植物標本が並び、部屋の中心部の吹き抜けになった場所には、各時代を生きた大型生物の骨格模型が鎮座している。目が見える人であれば、壁伝いに時代を捉えつつ、「ステゴサウルスがいたジュラ紀後期には、こんなシダ植物が生えていたのだな」と考えるだろう。そこには時代と動植物を結び付けるストーリーがある。

だが手で触れられる物だけではストーリーが読み取れない。博物館には音声ガイドのサービスがあるが、これは作品をより楽しむためのもので、触れられる作品が限られる視覚障害者がこれだけでストーリー把握を補うのは難しく、どうしても特別に配慮された解説に頼るしかない。

中島さんも「(学芸員の)丁寧な説明がなかったら何も分からなかったと思う」と話していた。今回は、石井さんがずっとそばに付いていてくれたが、仕事が資料収集から研究まで多岐にわたる上、人数も限りがある学芸員が、一人一人を個別に案内するのは困難だ。

▽ボランティアを育てる

視覚障害者がもっと豊かに博物館の展示を鑑賞するにはどうしたらいいか。私は大阪府吹田市にある国立民族学博物館(民博)の広瀬浩二郎准教授(55)を訪ねた。広瀬准教授は自身も13歳の時に失明した全盲の視覚障害者だ。専門は文化人類学。2006年に民博で「触れる」ことに特化した展覧会を企画し、その後もさまざまな展示方法に挑戦している。

広瀬准教授によると、民博では視覚障害者に同行して解説する役割をボランティアの市民が担っている。専門的な知見のある学芸員に比べ、ボランティアの解説では物足りないのではないかと思ったが、話をよく聞いてみると、かなり本格的な準備や訓練を行っていることが分かった。

まずボランティアが館内の解説文を読み込み、各エリアの展示に込められたストーリーを理解するところから始まる。来館者にストーリーを伝えるため、触れてほしいものは何か。触るだけで楽しめる物はどれか。ボランティア自身が考えて「触れてほしい展示物」の一覧を作成する。その一覧は、解説文を基に作った「説明シナリオ」とともに担当研究者の手に渡り、内容をチェックしてもらうという。

研究者は説明シナリオに誤りがあれば訂正し、保存や安全の観点から触りづらい展示物があれば別の物に差し替える。最後にチェックするのは広瀬准教授だ。自ら来館者役となってボランティアとともに館内を回り、細部を詰めるそうだ。

広瀬准教授は「展示の説明をボランティア任せにすべきでないとの意見はあるが、案内業務が学芸員の仕事を圧迫してはいけない。知識、やる気、時間のあるボランティアスタッフを上手にいかすのが現実的」と語る。

民博は十数年かけて、視覚障害者向けの展示を作り上げてきた。「私のような視覚障害者が博物館に勤めている例はおそらく他にないと思う」と言う広瀬准教授。「どこの地域にも特別支援学校や視覚障害者の団体は必ずあるので、そういう学校や団体と博物館が継続的に連携し、展示方法を良くしていってほしい」と願った。

▽多様な楽しみ方を伝える

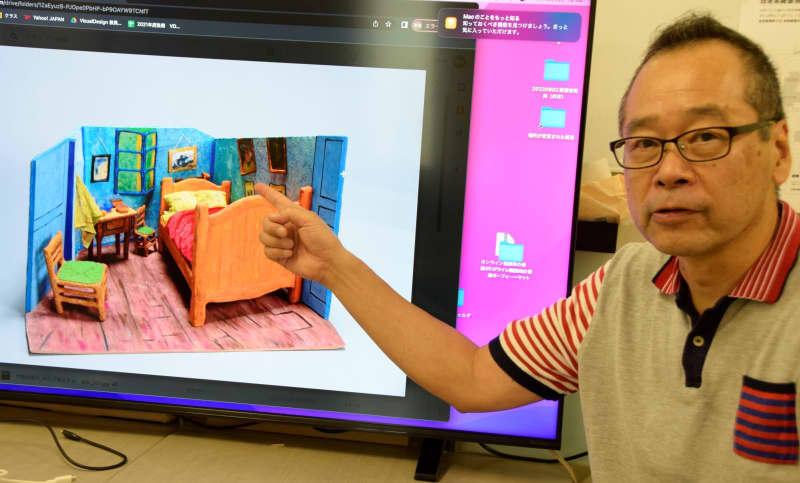

民博の2021年の特別展では「さわる絵画」も登場している。この時、広瀬准教授とともに展示に取り組んだのが、京都市立芸術大学の辰巳明久教授(ビジュアルデザイン)だ。

辰巳教授によると、民博の特別展に出した「さわる絵画」は、学生らの手によるもので、有名な画家が描いた絵をベースに、独自の解釈を加えて2次創作した作品だという。

たとえば、ゴッホの「糸杉のある麦畑」をベースにした作品では、ゴッホ特有の凹凸表現を、油絵の具を塗り重ねることでさらに強調した。触れれば手前の麦畑と、奥にある糸杉を、それぞれの塊としてしっかり認識できるようにしている。他の絵画でも布や針金、粘土などの素材を使って触れられる作品にした。

辰巳教授は「これらの絵は(鑑賞者に受け取るべき)何らかの『正解』を示したいのではない。原作から離れ、すでに2次創作物になっている作品は、正しい鑑賞のあり方からも解放され、自由にメッセージを受け取ることができる」と語った。

▽余韻を楽しむ? 仕組みを知る?

「さわる絵画」の話は、私を博物館の展示物と美術品との違いについての考察へといざなった。両者は展示の狙いや鑑賞の仕方も異なるものかもしれない。一定の意味と目的を持って示す展示物と、多様な解釈を許す作品に違いはあるだろうし、鑑賞する側にすれば知的経験と美的経験、あるいは学びと体験や体感とに区別できるだろうか。

民博の広瀬准教授はこれらの区別を説明するのに、「雨の木(レインスティック)」と呼ばれる南米の民俗楽器を持ち出した。

雨の木は細長い筒の形をした楽器だ。見せてくれた2本は、いずれも全長が40センチ前後。1本は彩り豊かな糸が巻かれているものの、一見するとただの木の棒のように見えた。棒の両端を持って、傾けたり、逆さにしたりすると「ザザザザザ…」と余韻のある音が聞こえる。「この音を聞いて雨の風景を思い浮かべたり、思い出を振り返ったりするのが美術館の楽しみ方です」

もう1本は中が透けて見えるアクリル製で、筒の中には穴の開いたカラフルな板が何枚も並び、たくさんのビーズが入っているのが見える。「傾けると、中に入ったビーズが板に引っかかりながら穴を通って流れ、その時に音を出していることが分かりますね?」。広瀬准教授はそう言って同意を求めると、「この仕組みを説明するのが博物館です」と語った。

今回、私は博物館で視覚障害者への展示のあり方について考えたが、学びの場の印象が強い博物館の展示物も、「触れる」行為を通じて、学びにとどまらない体験や体感といった鑑賞ができることを知った。

展示品にはさまざまな大きさや質感があり、音を発したり、匂いがしたりするものもある。これらを、五感を使ってぜいたくに味わう。もちろん、生身の人間が口頭での説明で理解の隙間も埋めてくれる。視覚障害者向けの展示の充実を通し、新たな鑑賞の可能性を探っていく必要があると感じた。