埼玉県は29日、新型コロナウイルスに感染していた4人が死亡し、新たに0~90歳以上の384人の感染を確認したと発表した。感染者の内訳は県管轄が282人、さいたま市61人、川口市15人、川越市10人、越谷市16人。1週間の感染者数の平均は328.4人。

これまでに確認された感染者は179万7147人。死者は3960人。28日夜時点の重症者は2人、入院は145人、宿泊療養は46人。

県によると県管轄では80代の女性2人が死亡。さいたま市では70、80代の男女2人が死亡した。

クラスター(感染者集団)関連は1件で、新たに感染が確認された施設はなかった。

■コロナ禍で広がった受診控え、進行が気付きにくくなっている難聴 若年層も注意

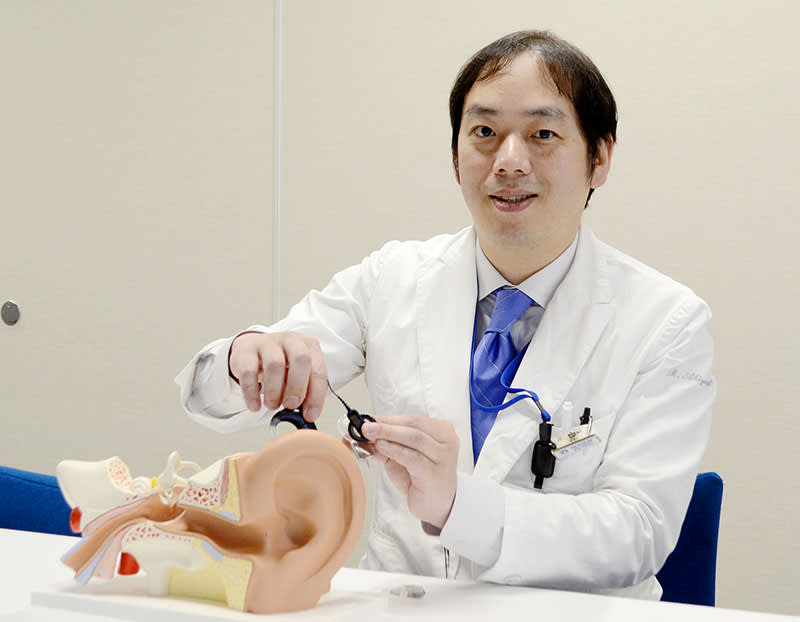

3月は日本耳鼻咽喉科頭頸部(とうけいぶ)外科学会が定めた「耳鼻咽喉科月間」。高齢者に多い難聴は生活の質を低下させ、周囲からの孤立を招く恐れもある。耳鼻咽喉科・頭頸部外科が専門の獨協医科大学埼玉医療センター(越谷市)の穐吉亮平医師は、コロナ禍で人と会う機会が減った上、感染への不安から受診控えが広がり、進行に気付きにくくなっていると指摘。「中年期の対処でリスクを減らせる可能性がある」として早期の受診を勧める。

人間は耳たぶで集めた音を共鳴させて鼓膜を震わせ、蝸牛(かぎゅう)に振動を入れる。さらに有毛細胞が電気エネルギーに変換。有毛細胞などで音を感じている「内耳」で起きる難聴は「感音難聴」と呼ばれ、特に加齢性の難聴が多い。

難聴は社会生活に支障を来す上、事故の危険を察知する能力も低下させる。「本人は周囲に『コミュニケーションできている』と思われたいので、取りあえず聞かれたことにうなずくなどの行動を取る」と穐吉医師。結果的に気疲れし自信の喪失や孤立を深め、うつ状態になる恐れもあるという。

難聴の人は国内に約1400万人。75歳以上では軽度を含め、4割が難聴を抱える。中等度では補聴器、重度では人工内耳が有効だが、補聴器が必要な人に着けてもらえない実情があるという。背景には、「受診控えや受診時に難聴の相談をしない」「医師が専門外などで補聴器を勧めない」要因がある。補聴器を買っても本人が装着を嫌がるケースもあるとし、「受診時に試しに装着し『こんなに聞こえる』と実感してもらった上で購入を勧めている」。

高齢化に加え、コロナ禍も難聴や、認知症を進めた可能性がある。難聴は、飲み会や家族の集まりで「聞こえていないのでは」と指摘されるなど、人とのコミュニケーションがきっかけで気付くケースが多い。

しかし、コロナ禍では「社会に出るきっかけが減って、感染不安による耳鼻科の受診控えは増えた。コミュニケーションの減少は脳への刺激がなくなるなどの影響も大きい」と話し、「音がある環境での生活は大事」とコロナ対策の緩和に伴い、社会活動を活発化するよう促す。

若年層も「聞こえ」には注意が必要だ。電車内など騒音のある環境でヘッドホンの音量を上げると、長時間大音量にさらされ、有毛細胞の毛の「脱落」につながる可能性もある。「ライブ会場で働く人が聞こえにくさで受診する場合もある。若いと自覚しづらく、発見が遅れることがある」と警鐘を鳴らした。

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会県地方部会は耳鼻咽喉科月間に合わせ、花粉症や副鼻腔炎などの解説動画を制作し、公開している。