中国は米国と覇権を争うほどの大国だ。だが半世紀ほど前には、文化大革命(文革)という大動乱を経験し、国際社会から立ち遅れていた。経済政策で失敗した建国の指導者、毛沢東が自らの権威を守ろうと国民を扇動し、「反対派」とみなされた人びとが暴力の犠牲となった。文革後は、毛個人に権力が集中した反省から集団指導体制に移行したが、今年3月の全国人民代表大会(全人代=国会)で異例の3期目体制を本格始動させた習近平国家主席(共産党総書記)は「1強体制」を築き上げている。「個人崇拝」の政治が再来する懸念もある。(共同通信=竹内健二)

▽「昔は塔が二つあったけど」

中国の沿岸部、浙江省に烏鎮という水郷がある。街中を運河が通り、水路沿いには伝統的な造りの家屋が軒を連ねる。近年、観光地として再整備された街だが、石橋の欄干には清朝時代の道光22年(1842年)に完成したとの文字が刻まれているなど、歴史を感じさせる。

筆者は2019年10月に訪れた。中国政府が主催した「世界インターネット大会」という通信機器関連の大規模展示会を取材するためだ。まだ新型コロナウイルス流行前で、社会全体がのんびりとしていた。烏鎮の伝統的な街並みのすぐそばに立派な展示会場が設けられ、中国のIT大手が当時は普及が始まったばかりの第5世代(5G)移動通信システムをこぞってアピールしていた。

大会期間中は一般の観光が制限され、商業施設には閑古鳥が鳴いていたが、おかげで「アジアのベネチア」とも称される水郷の街並みをゆったりと味わえた。街の西側に立派な塔が立っていた。土産物店のおばあさんにいつごろの建築か聞いてみると「新しいものだよ」とのこと。「昔は二つ、東塔と西塔があったんだけど、文革の時に壊されたから新しく建てたんだよ」

真偽は定かではない。インターネットで検索すると、塔は2005年に再建されている。以前に塔が二つあったことも確かだが、それが「文革で壊された」と確認できる記事や資料は見当たらないからだ。おばあさんの記憶違いということもある。確かなのは「文革=文物の破壊」というイメージが人びとの間に定着しているということだ。

一方で近年では、政治家や著名人であってもつるし上げられた暗い時代のことを知らない若い世代も増えている。

▽文革の再来はごめんだ、と言いつつ

文革があったのは1966~76年。毛が1976年に死去し、文革を指導した江青・毛夫人ら幹部「四人組」が逮捕されて終結した。中国は政府があらゆる経済活動を統制・管理する「計画経済」に見切りをつけ、市場経済を受け入れた。「改革・開放」政策にかじを切り、急速に豊かになった。同時に、実質的に後継の最高指導者となった故鄧小平氏は集団指導体制を推進し、その後の故江沢民氏、胡錦濤氏のいずれの党総書記(国家主席)も、中国政治の絶対的な権威とならなかった。

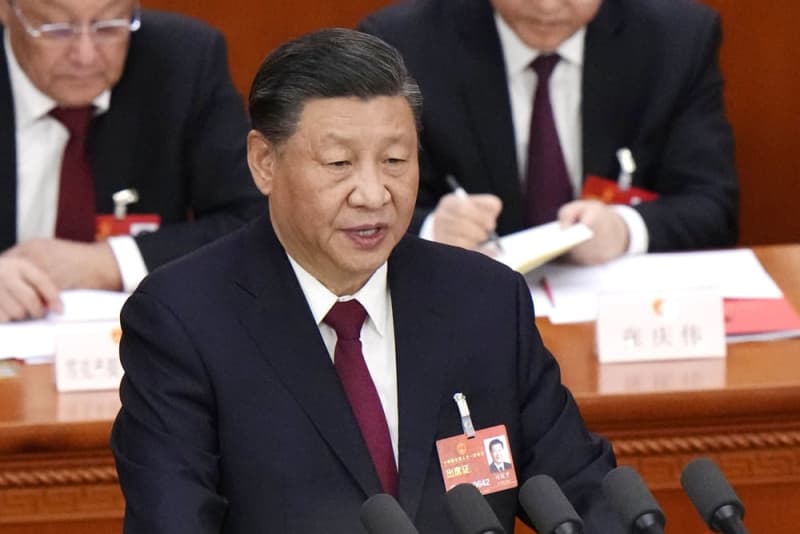

だが、2012年に党総書記、翌年には国家主席に就任した習氏は、当初の周囲の予想を覆して政敵を次々と排除し、1強体制を確立した。「習近平の新時代の中国の特色ある社会主義」が金科玉条となり、言論統制が厳しくなった。自由や民主、人権といった「普遍的価値観」を語ることは難しくなり、それまであった政治改革を求める気運は鳴りをひそめた。

それどころか、新型コロナ対策で米国より死者数を低く抑えた習指導部は自信を強め、西側の「説教」は受け付けない、自分たちこそが真の民主主義を実践している、と鼻息が荒い。

昨年10月の共産党大会で、習氏は党総書記の3期目を実現した。当時69歳を迎えていたが、「党大会時に68歳なら引退」という党内の不文律を破っての続投だ。同時に、最高指導部のメンバーは元上海市党委員会書記の李強氏をはじめ、自身の子飼いで固めた。次期首相に就くとの下馬評があった胡春華副首相は指導部入りできなかった。習氏が距離を置くエリート組織、共産主義青年団(共青団)の出身であることが影響したことは間違いない。

党大会後、筆者は中国の上層部と話ができる関係者から次のような「解説」を聞いた。今回の人事は「みんな文革世代なので、権力闘争はごめんだと思っている」ので、習氏の側近で固め「権力闘争を招かないための布陣」だ、というのだ。米国との交渉ごとも、意見対立があれば進まないので、反対派を排除した陣容になった、と。

確かに習氏の父の故習仲勲元副首相は文革中に失脚し、自身も貧村に「下放」(都会の若者を農村に送り込んだ当時の政策)されて苦難を味わった。毛への個人崇拝をあおって権力を握り、次期後継者と目された林彪党副主席も1971年に謎の死を遂げた。クーデター未遂とされるが、真相は闇のままだ。政権内部が混乱すれば、民心の乖離を招くとの危機感が中国の指導部にはある。

だが文革の原因は、自身の政治が否定され、権威が失墜するのを恐れた毛にあった。毛が人びとをあおり、同時に毛に逆らったとみなされることへの恐怖感が、人びとを異常な攻撃行動に駆り立てたのではなかったか。

文革時代には、毛に忠誠を誓う「紅衛兵」が猛威を振るった。2020年からの新型コロナ流行では、習指導部の「ゼロコロナ」政策の方針に従い、白い防護服に身を包んだ防疫担当者「大白」(ダーバイ)たちが、ロックダウン(都市封鎖)措置に従わない市民に暴力を振るった。習指導部はゼロコロナに対する異論は許さないと宣言し、ゼロコロナ政策の終了後も自分たちは正しかったと主張している。

中国の医師、李文亮氏はコロナ流行の初期に感染症の危険性について警告を発したが、当局から「デマ」扱いされ、自身は肺炎で亡くなった。李氏はこんな言葉を残している。「健全な社会には多様な声があるべきだ」

▽「中国を知るために全力を」

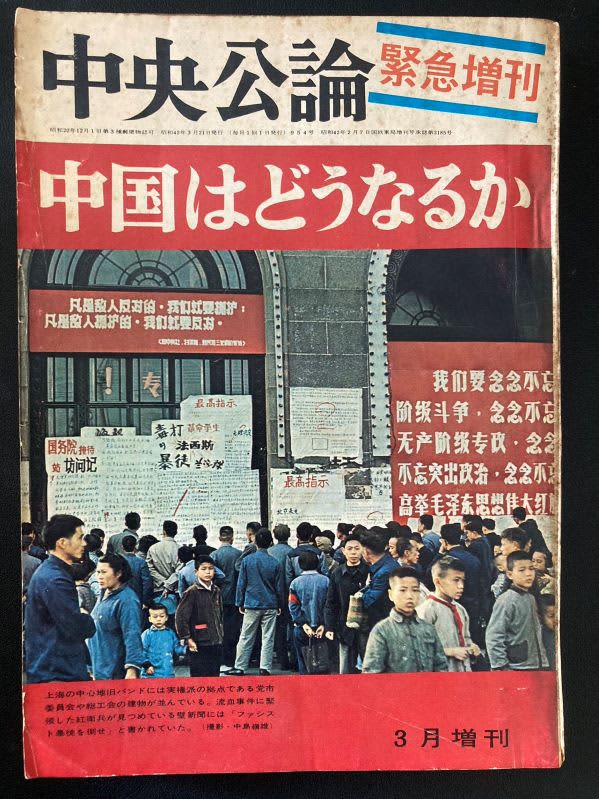

中国の政治体制がどのようになろうとも、隣国の私たちは中国と付き合わないわけにはいかない。文革の歴史から得るヒントはあるだろうか。筆者の手元に、文革が始まったばかりの1967年に出た日本の「中央公論」の緊急増刊号がある。「中国はどうなるか」と題して識者たちが意見を戦わせているが、正確な情報が乏しいための混乱ぶりが伝わってくる。その中で、評論家で朝日新聞社企画部顧問の白石凡氏は、文革について「思想闘争によって、新しい形を生み出すためである。革命ではあるが、血は流されない」と述べている。中国の若者らの行動を評価し「次の時代の後継者となる彼らを、そのままに成長させ、ブルジョワ意識に汚れさせないためにも、今日、文化大革命を行うことは必須なのである」。

これは事実に反している上に、中国に勝手な幻想を抱いた悪い例だろう。その後の中国の悲惨な道を思えば、無責任な言論だ。

一方、作家で日中戦争での出征経験もある武田泰淳氏は、中国の知人たちの安否が分からないことを憂いつつ、こう訴えている。「変化がはげしければ、はげしいほど、著実に、たえまない結びつきが必要になる…知ったかぶりの、うまい言葉づかいや、性急な感情露出でない、まじめな心がけの青年や老人が手をつないで中国を知るために全力をそそがなければなるまい」