「官公庁の資料は有益なデータがありそうだけど、全部チェックするのはちょっと読むのは腰が重い……」。きっと多いそんな方々のために、すべてのビジネスパーソンにとってチェックすべき「必見トピック」をまとめました。

データのじかん週報では、データのじかんの編集部内で会話されるこばなしを週1度程度、速報的にお届けいたします。

こばなし1:価格転嫁・取引適正の「劇薬情報」が公開

大川:最近は展示会やピッチイベントなどを中心にお届けしていましたが、今週は少し趣向を変えて官公庁の最新資料を紹介しましょう。

野島:イベントでしか得られないリアルな情報も重要ですけど、官公庁から提供される新しいデータにも興味がありますね。

大川:4月4日に公開された「中小企業政策審議会(第36回)」のうち、恐らく最も刺激的な話題からいきましょう。

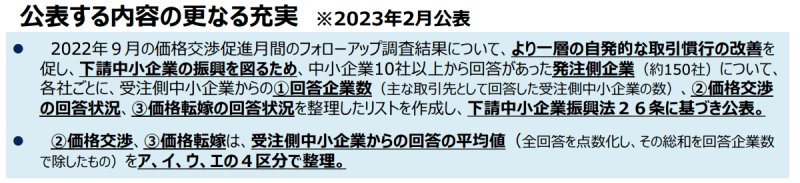

近年、価格転嫁や取引適正をめぐって総理大臣自ら是正を呼び掛けるなど、国の動きが明らかに活発になっています。その一環で今回、なんと受注側の企業に調査を行い「発注側企業の価格交渉・価格転嫁の対応状況」を公開したのです。必然的に各業界の有名企業の状況が4段階で公表されています。読者の方も関わりがある企業も掲載されているかもしれませんし、これは必見ですよ。

※価格転嫁・取引適正化対策と パートナーシップ構築宣言について(P5)

大川:気になる方は「資料のP5~12」をチェックしてみてください。

野島:これはすごい! まるでGメンとかブラック企業アワードみたいなことやっているんですね。センシティブな情報を社名と一緒に公開するのは、ちょっと見たことないですよ。通例は分からないんですが、こんなことってよくあることなんですか?

大川:私も初めて見ましたよ! 今までは優良企業を表彰するというスタンスが多かったと思ったのですが、国も「埒が明かない」ということで社名公開に踏み切ったんじゃないでしょうか。担当者の方とも話す機会があったのですが、上から下まで大騒ぎらしいです(笑)。新聞にも報道されてしまったので、対象の企業が大慌てで対応しているようです。まさに「劇薬」ですね。

野島:色々としがらみはあるかもしれませんが、こういうのは私たちもちゃんと報道しないといけないですよね。

大川:そうですね。ただ、認識を間違えてはいけないのは、個別の企業を叩いても仕方がないということです。今回の調査では、各業界(業界団体)によって状況が明らかに異なっていたため、そちらの働きかけに注力するとのことです(同資料P4)。いずれにしてもしびれましたね。

野島:これこそ、ある意味中小企業庁さんの存在意義を感じますね。

大川:個人的には「このくらいどんどんやってくださいよ」という感じです(笑)。

こばなし2:中小企業支援をめぐるポジティブとネガティブな現状

野島:中小企業政策審議会では、データのじかんSeminars「『白書の読み方/捉え方』勉強会」でも昨年取り上げた毎年公表される2023年版中小企業白書・小規模企業白書概要案の説明もあったようで。

[blogcard url=”https://data.wingarc.com/20220929_datatimes-seminar-45666″]

大川:そうですね! こちらの内容もピックアップして紹介しますね。こちらの資料は、前述した価格転嫁や後述するイノベーション小委員会と比べると、少し新鮮味には欠ける内容という印象でした。昨年度以前との違いは「デジタル」とか「IT」といった用語が減ったというか、当たり前になっていると感じました。昨年のデジタル化の項目と比べても、あまりアップデートはなかったですね。あとはもう「人手不足一色(資料P7)」です。

2023年版中小企業白書・小規模企業白書概要案(P7)

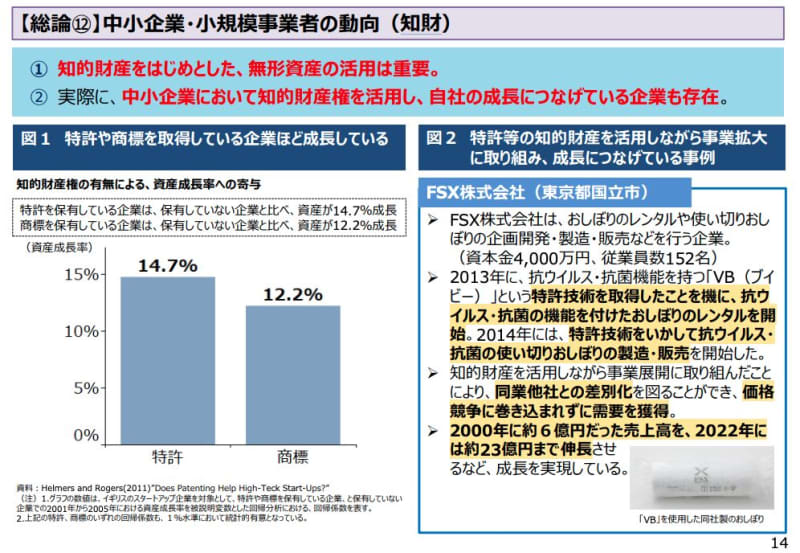

野島:資料のP7を見ると、全国的に賃金は上がっているようですね。あとは「知財」の課題はまだ大きいなぁと印象です(資料P14)。知財をテーマにした連続ドラマ「それってパクリじゃないですか?」も今月からスタートするみたいですし、熱量が上がってほしいですね。

2023年版中小企業白書・小規模企業白書概要案(P14)

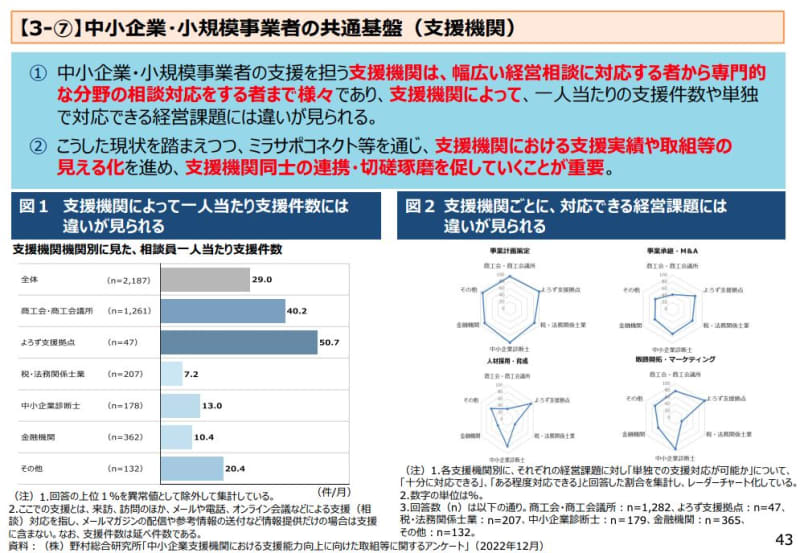

大川:個人的に要チェックなのはP43、44の内容です。いずれもざっくりまとめると、中小企業・小規模事業者に対して「支援機関が支援できていないんじゃないか問題」に対するポジティブとネガティブなデータが示されています。

2023年版中小企業白書・小規模企業白書概要案(P43)

大川:ポジティブなデータはP43です。週報でも何度か触れた「よろず支援拠点」に支援対象者が集まっている傾向が示されていました。「長野県よろず支援拠点 塩尻サテライト」などのよろず支援拠点の取り組みと成果を考えると、私としては好意的にこの傾向を受け止めています。

野島:相対的に見てもここまで集まっているんですね! これは予想以上、ちょっと驚きです。

大川:5年前はこうではありませんでした。良い案件で良い人が集まっているのがよく分かりますよ。無理やりやっているわけでもなく、他の国の支援施策があるなか選ばれているのは、素直に頑張っていると受け止めていいんじゃないでしょうか。この事実は意外と広まっていないので、商工会議所の頑張りも含めてデータのじかんの読者さんには確認してほしいです。「専門家」ではなくても、色々なテーマを俯瞰してコーディネートできる人材がいるのが「国の予算額」よりも支援には必要なんだと思いますよ。願わくば、「知財」の領域をカバーするために弁理士を組み入れるなど、他省庁とも協力して支援を担う人材を強化してほしいと思いますね。

野島:商工会議所とよろず支援拠点は協力していたりするんですか?

大川:地域によっては異なりますね。よろず支援拠点の運営主体はかなりバラバラなので。それが結果的に越境できているのが、大きなメリットといえるので難しいところですね。割とポジティブだったP43と比べると、P44はネガティブな現状が記載されていますね。一言でいうと「伴走支援できてないよね」という内容です。

2023年版中小企業白書・小規模企業白書概要案(P44)

大川:主にその役割を担う商工会議所の経営指導員などが、他分野に越境して伴走支援できるのか、また支援を受ける側の事業者がそれを「受け入れられるのか」というのも課題の一つに挙げられています。「対話と傾聴」ではなく、補助金プログラムというカードを切るだけの仕事になってませんか?ということではないでしょうか。この現状を打開するためには、多くの支援機関に足りていない「人材教育」がキモだと個人的に感じています。

こばなし3:PBRが1以下の企業が設置するイノベーションKPIって?

大川:経済産業省が開催している「第29回 産業構造審議会 研究開発・イノベーション小委員会」の資料一式が4月4日に公開されました。一般の方はなかなか目を通す機会は少ないと思うのですが、イノベーションに対する「至極真っ当」な指摘が面白かったのでぜひ共有させてください。同委員会では「企業のイノベーション評価指標」についての議論が行われており、世界や日本の名だたる有名企業の財務指標・非財務指標のKPIが例示されていました。そのうえで「PBR1以下の企業のKPIは正しいのか?」という至極真っ当な指摘がされていたんですよね。

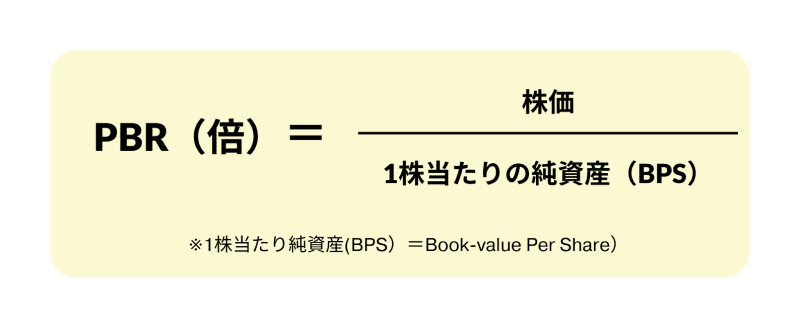

**■PBR/株価純資産倍率とは?

**PBRとはPrice Book-value Ratioの略で「1株当たりの純資産」という意味で、主に投資判断の基準となる指標(投資尺度)の1つ。企業の純資産(=解散価値)に対して1株あたりの何倍の値段が付けられているかを表す。PBRは高いほど株価が「割高」であり、逆に低ければ「割安」と判断されるケースが多い。PBRが1倍の場合、仮に会社が活動を辞めて解散し、資産を分配した際に株主に分配される金額は同等となる。あくまで理論上は1倍以下の場合は、その企業を買収して設備・有価証券などを清算すると儲けがでる状態といえる。

大川:PBRが1以下とは、極論「今すぐ研究開発などを辞めて、会社を解散して清算した方が利益が出る」という状態のことです。投資家にとっては投資チャンスのある企業かもしれませんが、PBRが1以下の状態は「株主価値を毀損している」と判断されるため経営的には決して良い状態ではありません。そのような会社が挑む「イノベーションKPIってなに?」という話の展開なワケです。この指摘はイノベーションを推進する組織や担当者にとってはアンタッチャブルな指摘かもしれません。ただ、個人的にはその通りだと思いました。このような議論を垣間見れるのも、国の資料を読み込む価値だと思いますよ。

**

データのじかん編集長 野島 光太郎(のじま・こうたろう)**

広告代理店にて高級宝飾ブランド/腕時計メーカー/カルチャー雑誌などのデザイン・アートディレクション・マーケティングを担当。その後、一部上場企業/外資系IT企業での事業開発を経て現職。2023年4月より上智大学プロフェッショナル・スタディーズ講師。MarkeZine Day、マーケティング・テクノロジーフェアなどにて講演。近著に「今さら聞けない DX用語まるわかり辞典デラックス」(左右社)。静岡県浜松市生まれ、名古屋大学経済学部卒業。

**

データのじかん主筆 大川 真史(おおかわ・まさし)**

IT企業を経て三菱総合研究所に約12年在籍し2018年から現職。専門はデジタル化による産業・企業構造転換、製造業のデジタルサービス事業、中小企業のデジタル化。(一社)エッジプラットフォームコンソーシアム理事、東京商工会議所学識委員兼専門家WG座長、内閣府SIP My-IoT PF、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会 中堅中小AG、明治大学サービス創新研究所客員研究員、イノベーション・ラボラトリ(i.lab)、リアクタージャパン、Garage Sumida研究所、Factory Art Museum TOYAMAを兼務。官公庁・自治体・経済団体等での講演、新聞・雑誌の寄稿多数。直近の出版物は「アイデアをカタチにする!M5Stack入門&実践ガイド」(大川真史編、技術評論社)

**

データのじかん編集 藤冨 啓之(ふじとみ・ひろゆき)**

経済週刊誌の編集記者として活動後、Webコンテンツのディレクターに転身。2020年に独立してWEBコンテンツ制作会社、もっとグッドを設立。ライター集団「ライティングパートナーズ」の主宰も務める。BtoB分野を中心にオウンドメディアのSEO、取材、ブランディングまであらゆるコンテンツ制作を行うほか、ビジネス・社会分野のライターとしても活動中。データのじかんでは編集・ライターとして企画立案から取材まで担う。1990年生まれ、広島県出身。

(TEXT・編集:藤冨啓之)