米連邦最高裁は日本の最高裁よりずっと身近に感じる。米メディアは動向を細かく報じ、国民の関心も高い。その最高裁の支持率が、史上最低に落ち込んでいる。人工妊娠中絶を認めた半世紀前の自らの判断を覆し、中絶を違法化した昨年の判決が影響した。中絶の是非は米国を二分するテーマだが、容認派の方がやや多い。法律に照らして判断すべきだが、民意も無視できない。米国では有権者の投票で裁判官を選ぶ場所もある。あるべき判決とは何だろうか。米国のありようとも関わる。(共同通信ワシントン支局長 堀越豊裕)

▽丁々発止

ワシントンの連邦最高裁。白い大理石の神殿様式が目にまぶしい。荘厳な建物が裁判所の権威を物語っているようだ。司法審査権を盾に西隣に向き合う連邦議会、その先のホワイトハウスと三権分立で均衡を取ってきた。

3月上旬、大法廷の記者席に座ると、左側に全9人の判事が顔をそろえ、ニューヨーク州と隣接するニュージャージー州が争う行政訴訟が議論されていた。両州が一緒に運営している港湾業務からの離脱を求めるニュージャージー州に対し、ニューヨーク州が一方的な離脱は認められないと反対している。

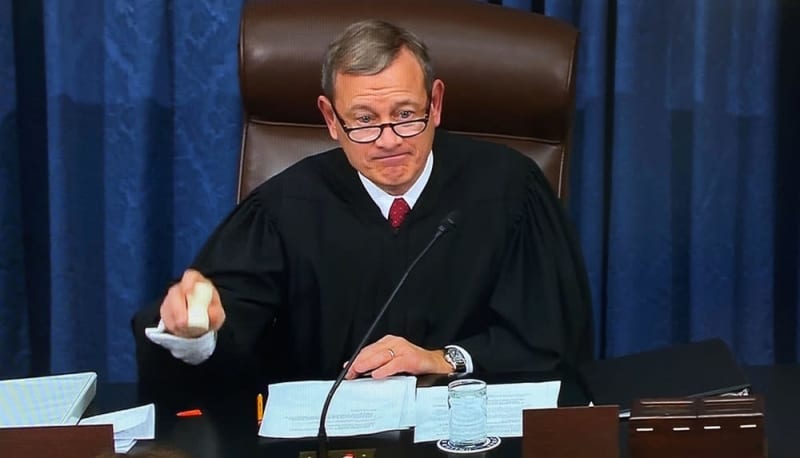

「ニュージャージー州側が議論を尽くしていないという主張ですか?」(ロバーツ最高裁長官)

「相手側は十分なコミュニケーションを全く取ってきていません」(ニューヨーク州の訟務弁護士)

判事から次々と質問が飛び、両州の弁護士は適切かつ手短に受けて返す。要領悪くだらだらと答えているようでは、判事の心証が良くない。丁々発止のやりとりが続いた。場を和ますように判事が冗談を言い、笑いが広がる場面もある。書面のやりとりが中心の日本とはかなり違う。首都観光の傍聴人も多かった。

▽「覆す理由ない」

国民が注視する最高裁で、中絶訴訟は特に熱を帯びる。ピューリタンによる建国の歴史を基に個々の生命観や宗教観に直結するからだろう。中絶の権利を認めない昨年の判決後、最高裁への支持率は史上最低の40%(ギャラップ社)に落ちた。

世論調査では中絶容認派が上回る。支持率の低下は民意に背いたことが原因だろうか。オバマ元大統領やロバーツ長官らを教え子に持つハーバード大のローレンス・トライブ名誉教授(憲法学)は取材に「民意と違ったからではなく、判例を覆す十分な理由がなかったからだ」と語る。

1973年、最高裁は女性の選択権を重視し、中絶を容認した。女性の権利拡大を求める世界の潮流が後押しした。その流れは今も変わらない。変わったのは保守派判事の増加だ。現在9人のうち6人を占める。中絶を違法化した昨年の判決は「憲法に中絶の規定がない」「(1973年の判決は)最初から著しく間違っていた」と切り捨てた。

判決を書いたのはサミュエル・アリート判事で、保守派長老の一人として知られる。判決の草稿が事前に漏れ、ニュースサイトのポリティコが特ダネで報じたという点でも議論を呼んだ。最高裁では判決の際、事前に別の全判事や書記官に判決文を回覧する。それぞれへの聞き取りを含め原因を調べた最高裁の報告書は、漏洩を「司法への重大な侵害」と非難しながら、結局誰が漏らしたかは特定できていなかった。

判事個人の資質にも米メディアは斬り込む。最近では長老格のクラレンス・トーマス判事が知り合いから海外旅行の接待を受けていたことが報じられた。トーマス判事の妻は保守派の政治活動家として有名で、判事の適格性にも疑問の声があがってきた。

▽年間90万件

米ガットマッハー研究所によると、米国の中絶は年間90万件を超える。女性の権利の裏で多数の小さな命が奪われている点は忘れてはならないが、最高裁が先例を覆すのは自己否定でもある。

昨年の判決で少数意見の側に立ち、引退したリベラル派のブライヤー元判事は著書で「判例が頻繁に覆されれば、法より政治が判断基準だと見なされる」と懸念した。

保守派を中心に「中絶のような道徳的な問題は選挙の洗礼を受けていない判事ではなく、有権者が判断すべきだ」(ウォールストリート・ジャーナル紙社説)との考え方がある。

立法と司法のどちらを優先すべきか。トライブ氏は「女性の選択権の問題を全て立法府に委ねたら、最高裁は憲法が保障する人権保護の責務を果たせない」と語った。

立法、行政、司法の三権のうち、予算権や軍隊を持たない司法の力が最も弱い。これを補う形で、最高裁判事は原則終身という身分保障が与えられている。判事は大統領が指名し、上院が承認する。つまり米国では有権者が判決を決めているとも言える。その中で最高裁の裁量がどこまであるのかは、「永遠の課題」(米在住の邦人司法関係者)である。