カンヌ映画祭の台所事情

数えてみると17本の記者会見に出席していた。コンペ作品はすべて見たけれど、上映を見ていると会見に出られないとか、会見に出ると上映に間に合わないなどで途中退席した会見もいくつかある。

写真を取りながらメモを取る。録音はしているが、英語以外の言語も多いので後で聞き返しても訳が分からない。同時通訳のイヤホンが頼みの綱なのだ。しかしこのイヤホンが、古色蒼然、使いにくいったら……。壇上のゲストたちにはヘッドホン式の新しいタイプが置いてあるが、記者にまでは回せないようだ。

と、いうのも、とつなげてしまうが、カンヌ映画祭、だいぶ台所事情が厳しいらしい。国家的な事業として予算の補助を受けている映画祭だが、その予算がカットされてきたのだ。プレスへのサービスも減らされ、逆に実質的な参加費を徴収するようになった。カーボン・オフのためとデジタル化を推進しているが、これは参加者の若返りを図っているに違いないと常連プレス参加者からはブーイングが出ている。

パルム・ドール受賞監督が文化軽視の仏大統領に反旗

そして今年、とうとうパルム受賞者が声を上げた。史上三人目の女性パルム・ドール監督ジュスティーヌ・トリエだ。

ジュスティーヌ・トリエはフランスの監督で、ドイツ人女優サンドラ・フラー(『トニ・エルドマン』)を主演に、夫殺しの容疑をかけられた作家の裁判を描く『アナトミー・オブ・ア・フォール』を出品した。プレゼンターのジェーン・フォンダからトロフィを受け取ったトリエは、共同脚本の夫アルチュール・アラリ(『ONODA 一万夜を越えて』監督)をはじめとするスタッフ・キャストに感謝をささげ、そのままマイクに向かってステイトメントを発表し始めた。

簡単に説明すると、フランスの文化予算は「文化的例外」収益の高さで文化の価値を測らない、ということを基本にしてきた。それをマクロン大統領は収益重視にし、今までのようなマイノリティや女性・若者といった収益が読めない作り手の補助をカットしたのである。年金改革に反対する国民の声を無視し、今度は文化の作り手たちを無視するマクロンに対する批判をぶち上げたわけだ。

よくぞ言ってくれたと、会場は盛り上がり拍手やスタンディングオーベーションがおこり、受賞者の記者会見でもステイトメントへの支持を表明する記者もいた。文化大臣がすぐさま「あなただって補助金をもらっているのに失礼な」とツイートした(デ・ジャヴ感のある話だ)のに対して、「金をもらったら口をつぐめというのか」との反論が即炎上、ステイトメントへの共感も多く寄せられ、翌日のニュース・ショーなどでは討論会が行われていた。

政治的発言はタブーとする米アカデミー賞や日本の文化・芸能界とは大違い。クリエイターは政府に対して物申す存在であるべきだし、カンヌ映画祭は社会にコミットする映画祭なのだと世界に示す出来事となった。

カンヌにも「ヨーロッパはもう戦争直前」の空気

最終日はそんな受賞者会見で締めくくられた今年のカンヌだったが、開幕からしばらくは「ヨーロッパはもう戦争直前」といった感じを受ける作品が多く、ウクライナとロシアの戦争を自分ごととして受け取っているヨーロッパの気分が映画にも映画祭にも表れていた。昨年、開戦から3カ月のウクライナからゼレンスキー大統領がリモートで開会式に出演したときとは熱狂ぶりが違うが、それでもティエリー・フレモー総代表の胸元にはウクライナ連帯のバッジが留められていた。そして、今年もロシアの正式参加はなかった。

前半の気分を象徴し、ジャーナリストの支持を受けていたのが初カンヌ初コンペのジョナサン・グレイザー監督『ゾーン・オブ・インタレスト(原題)』。イギリス人監督がドイツ人女優とオーストリア人男優を起用し、アウシュビッツ強制収容所所長とその家族の日常生活を描く作品だ。

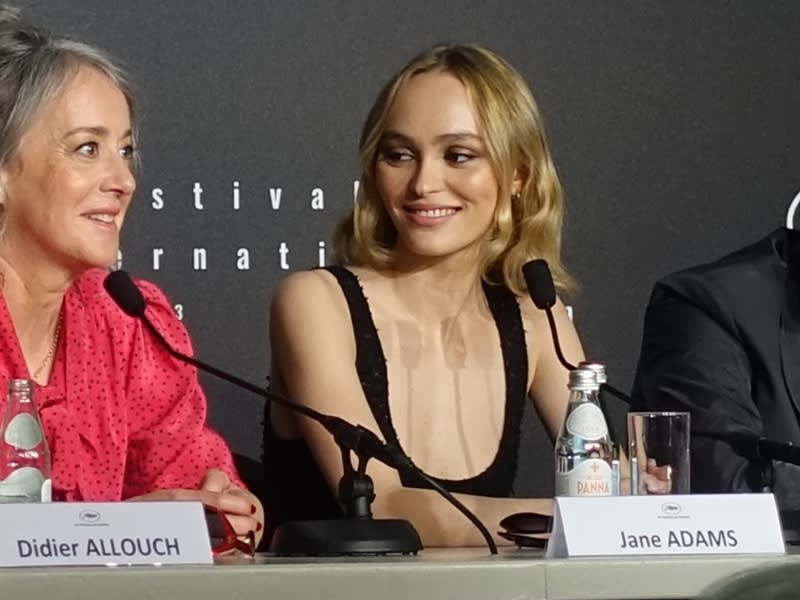

大量虐殺の行われている収容所の隣で、5人の子どもと楽しく暮らしていた所長一家や将校の家族たちの興味の範囲は自分と家族だけ、という意味のタイトルが“無関心の罪”を観客に突きつける。こちらにも所長の妻役でサンドラ・フラーが出演。結果的に彼女の出演作二本がパルムとグランプリを受賞したため、賞の重複を避ける慣習により女優賞を受賞することが出来なかったのが残念。そのかわりにパルムの監督記者会見には同席していた。

禁酒は失敗? カウリスマキが審査員賞獲得『フォールン・リーヴズ』

潮目が変わったのがアキ・カウリスマキ監督の『フォールン・リーヴズ』だったろうか。それまで、戦争を忘れさせない、暴力と欲望と不寛容と差別と無知と裏切りと死と絶望を描く作品が目立っていたところに、カウリスマキ節全開で底辺庶民のささやかな恋物語が登場したのだ。ただし、来年に設定されたこの世界ではまだウクライナ戦争は続き、ラジオからはメランコリックな歌と共に戦争のニュースが流れてくるのである。

記者会見では電子タバコをすぱすぱやりながら記者をケムに巻いていたカウリスマキだが、筆者は写真に写る二個のコップを見逃さなかった。主人公男子は仕事中でも酒を飲み続ける男なのだが、それはあなたもなのかと問われたカウリスマキは「酒は何年か前に止めた」と答えた。が、水のコップではないもう一つのコップに入った透明な液体をグビリグビリと飲めば飲むほど顔の赤らみが濃くなり、記者の答えをはぐらかすようになり……あのコップに入っていたのは水ではないだろう、という筆者の疑惑は確信に変わっていったのだった。

しかし、このささやかで不器用な恋の物語は、観客とジャーナリストと審査員の絶望気分を救い、審査員賞を獲得することになる。カウリスマキはすでに帰国していたが、俳優二人に託した受賞感謝メモの最後には「ツイスト・アンド・シャウト!」と書いてあった。

世界に愛された役所広司×ヴェンダース『PERFECT DAYS』

後半は前半の重苦しさから解放され、描かれる世界がぐっと身近に、普遍的で個人的なイシューを取り上げるようになっていく。ユーモアやファンタジーをまとわせ、夢や希望の挫折を描きながらも、最後には救いや希望のかけらを感じさせる作品が登場してきた。

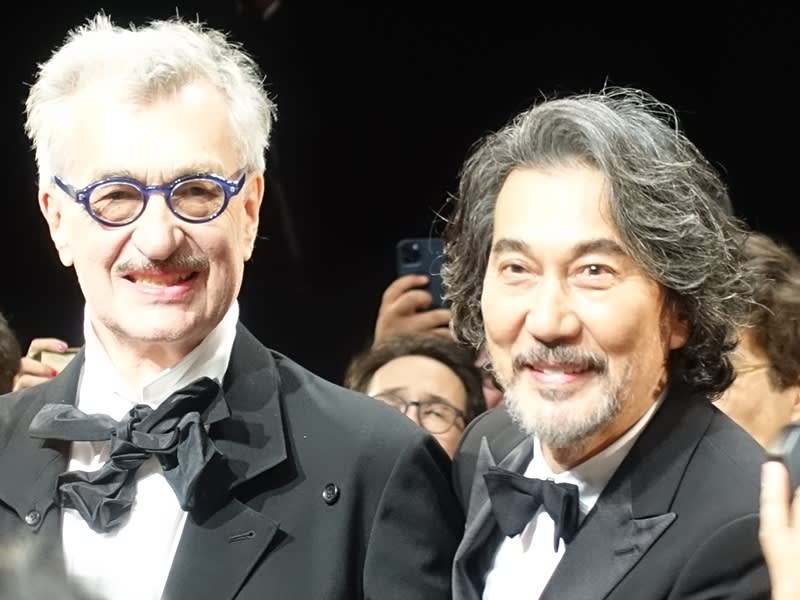

そんな一本がヴィム・ヴェンダース監督の『PERFECT DAYS』であり、コンペ21本の中で一番幸せを感じさせる、幸せの存在を信じようとする主人公を演じた役所広司だった。

授賞式での男優賞発表時の歓声は決して日本人記者だけのものではなかったし、会見でも盛んに質問が浴びせられ、世界の人たちにこの主人公が愛されたのだということが伝わってきた。

最後に登場した御大ケン・ローチの、揺るがない信念に貫かれたストレートな社会派作品『オールド・オーク』には強力なライバル出現を感じたが、審査員のハートは熱演よりも、役所広司の演じた静かなたたずまいと抑えた感情が静かにあふれ出す一瞬に震えたに違いない。

テロ疑惑の娘たちを救いたい母の想いを本人出演で映画化『フォー・ドーターズ』

最後に一つ触れておきたいのが、ゴールデン・アイ賞(ドキュメンタリー賞)を受賞した『フォー・ドーターズ』の会見である。実際の事件を、その当事者が出演し、同時に俳優も登場させながら描いていく作品だ。

4人の娘の母オルファが映画にも会見にも登場。上の二人の娘がISに参加し、テロに加担したとして現在も収監中だが、彼女たちは当時まだ10代であり洗脳によって事件に巻き込まれたのだとして、オルファは娘たちの解放を求めている。会見でその娘たちの現在を問われたオルファは目に涙をため、しばしの沈黙の後に二人の解放を訴えたのである。

『皮膚を売った男』のカウテール・ベン・ハニア監督がニュースでこの訴えを知り、コンタクトを取って映画化を持ち掛けたという。女性同士のシスターフッドによって、局地的な事件を世界的にしらしめ、事態を動かせたらという、映画の力を信じた作品でもある。こういう作品と、その当事者に直接会えるのも映画祭の醍醐味であり、役割でもあるのだ、と再確認した今年のカンヌ国際映画祭であった。

取材・文・撮影:まつかわゆま