改正入管難民法が成立した。国会審議では与野党が激しい論戦を交わし、その過程で、難民認定の不自然な実態に焦点が当たった。難民かどうかを審査する専門家は100人以上いるが、担当件数に極端なバラツキがあることが判明したのだ。

この「難民審査参与員」には、1年間に1000件を超える審査を担当した人がいる一方で、1件だけの人もいた。なぜ、こんなに違うのか。ある参与員は証言した。「認定(するべきだと)意見を出していたら、配分を減らされた」。母国で命の危険がある難民を、日本は適切に認定できているのか。(共同通信編集委員=原真)

▽全件数の4分の1を1人で担当

難民条約によれば、難民とは、人種や宗教、政治的意見などを理由に、母国で迫害される恐れがある人を指す。日本をはじめ条約加盟国は、助けを求めてきた外国人が難民に該当するかどうかを審査した上で、難民と認定した人に対しては、在留を許可するなど保護する義務がある。

日本の難民認定は、法務省・出入国在留管理庁がつかさどる。来日した外国人が難民認定を申請すると、まず入管庁の職員が事情を聴き、出身国に関する情報なども参照した上で、法務大臣が認定するか否かを決める。

この〝一審〟で認定されなかった場合、申請者は不服申し立てができる。〝二審〟では、入管庁職員ではなく、第三者の難民審査参与員が審査する。3人一組で、認定するべきかどうかの意見書をまとめる。これに基づいて、最終的に法務大臣が結論を下す。

参与員は、法律や国際情勢に詳しい有識者から法務大臣が任命する。元検事や元裁判官、弁護士、研究者、元外交官、NGO役員ら、現在は111人いる。

その一人で、NPO法人「難民を助ける会」の柳瀬房子名誉会長は、2021年の衆院法務委員会に参考人として出席して、こう発言した。

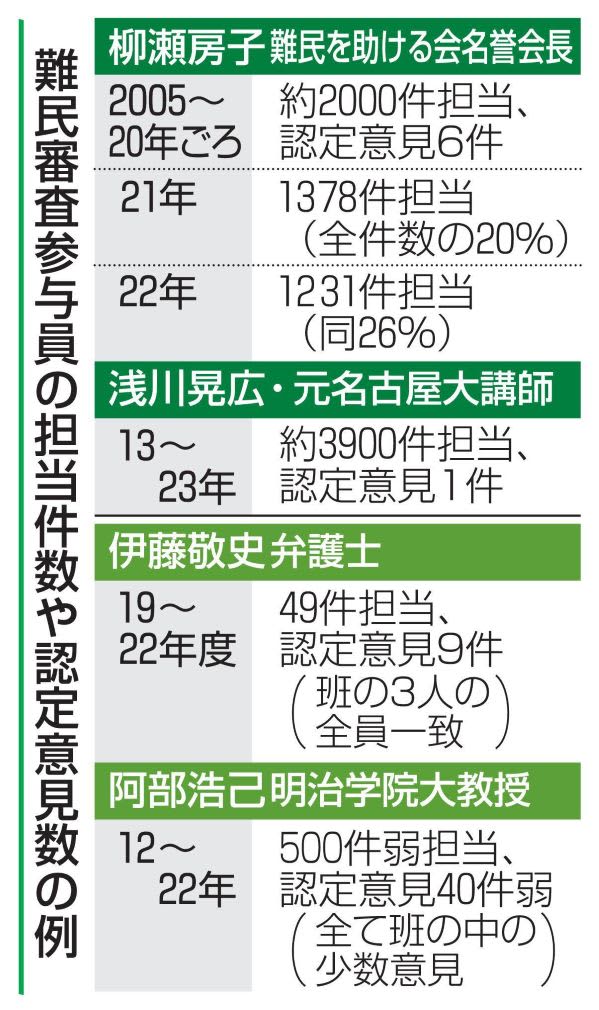

過去約15年間に計約2000件の審査を担当したが、認定するべきだと判断したのは6件(0・3%程度)だけで、「申請者の中に難民がほとんどいない」―。

入管庁は、この発言を度々引用し、日本にとどまりたい非正規滞在者らに難民申請が乱用されていると強調。申請を3回以上繰り返した人は強制送還できるようにする規定を改正法案に盛り込んだ。

野党などの求めで入管庁が今国会に提出した資料によれば、柳瀬氏は2021年に1378件、2022年に1231件を担当していた。この2年間に二審で処理した全件数の23%に相当する。他に110人も参与員がいるにもかかわらず、2022年には柳瀬氏が全件数の4分の1をこなしていた計算になり、偏りが著しい。

また、浅川晃広・元名古屋大講師も今国会の参院法務委員会で、過去10年間に計約3900件、多い年には1000件以上を担当し、認定意見を出したのは1件のみ(0・03%程度)と述べた。

▽2年で3件だけの人も

他の参与員はどうか。5月末に6人が急きょ記者会見し、自らの経験を語った。

国士舘大の鈴木江理子教授は、2021年3月に参与員に任命されたものの、これまでに担当したのは、わずか3件。平均すれば年に1件強だ。3人一組の常設の班に所属せず、欠員が出たときだけピンチヒッターとして呼ばれる。「この曜日なら大丈夫と入管庁に伝えたが…」。なぜ班に入らなかったのかは分からない。

ちなみに、社会学者で移民を研究する鈴木氏は、NPO法人「移住者と連帯する全国ネットワーク」の共同代表理事として、入管難民法改正案に強く反対してきた。

また、在日外国人や障害者の事件を担当している伊藤敬史弁護士は2019年に任命され、最初の2年間は1件も担当が回ってこなかった。その後の2年間で計49件を担当し、同じ班の参与員3人の全員一致で9件(18%)を認定するべきだと判断した。

だが、「認定意見を出していたら、2022年度の途中から担当の配分を減らされた。参与員の都合ではなく、入管の事情と聞いている。事務局が育休で手が回らないと」。以前は月に2回、審査のために集まっていたのに、いまは1回になっている。

2015年から参与員を務める中央大の北村泰三名誉教授も近年、コンスタントに認定意見を出していたところ、月2回4件の担当だったペースが月1回1件になった。

今国会の参院法務委員会に参考人として出席した明治学院大の阿部浩己教授は、昨年までの10年間に計約500件を担当、約40件(8%程度)を認定するべきだと判断した。阿部氏は難民法研究の第一人者だが、同じ班の他の2人が不認定としたため、すべて少数意見にとどまったという。

難民事件を扱う弁護士でつくる全国難民弁護団連絡会議(全難連)が今年5月、弁護士の参与員を対象に実施したアンケートによると、回答した10人の担当件数は平均年36件だった。

▽入管追認の人に多く配分か

年に1300件を担当している参与員もいれば、1件の人もいる。認定と判断した割合も1%未満から18%まで、大きな幅がある。なぜ、これほど偏りが生じるのか。

入管庁の西山卓爾次長は、こう説明する。「難民に該当しないことが書面上明白など、迅速処理が可能な事案を担当してもらうと多くなる。職務や家庭の事情から少なくなることもある」

これに対し、全難連の渡辺彰悟代表らは、入管庁の説明はおかしいと反論する。「入管庁がコントロール可能な、専門性のない参与員に多くやらせて、積極的に認定する人にはあまり配分していない。年に1000件も担当したら、実質的な審査はできない。参与員による認定は少なく、制度は機能していない」

入管庁による一審の不認定を二審でも追認してくれそうな参与員に、多くのケースを割り振っている疑いはぬぐえない。難民認定に積極的な参与員も任命しながら、消極的な2人がいる班に入れている可能性も指摘される。制度の運用が恣意的だと言われても仕方ない。

記者会見した参与員で、アフガニスタン難民を支援している千葉大の小川玲子教授は訴えた。「申請者の中に難民はいる。見えていないだけだ。保護されるべき人が保護されていない」

▽「疑わしきは申請者の利益に」のはずが…

全難連などは以前から、参与員の専門性の不足を批判してきた。

着の身着のまま母国から逃げ出してきた難民は、自身が難民であることを証明する書類や写真などを持っていないことが多い。このため、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、証拠がなくても「疑わしきは申請者の利益に」考える、という難民審査手続きの原則を示している。

これに反して、入管庁の実務では物的証拠を求め、申請者が提出できないと認定しないことが少なくない。参与員も、特に法曹関係者は、裁判のように厳密な立証を要求しがちだといわれる。

証拠がない場合、重要になるのが、申請者の出身国に関する情報だ。米国務省の人権報告書や、非政府組織(NGO)のリポート、現地の報道などを広く収集し、検討する必要がある。

だが、参与員の中には、出身国情報を詳細に検討しなくても、申請者の供述などから判断できると公言する人もいる。全難連は「出身国情報を参照して初めて、供述の信ぴょう性を評価できる。判断を間違えて申請者を送還すれば、命の危険があるからこそ、『疑わしきは申請者の利益に』との原則があるのに、理解されていない」と指弾する。

参与員は「任命時の説明以外、研修はないに等しい」と口をそろえる。

▽見逃せば最悪の結末も

2002年、中国・瀋陽の日本総領事館への脱北者駆け込み事件を機に、難民受け入れに消極的な日本の姿勢が国際的に非難された。日本政府は入管難民法を改正。その目玉として2005年に導入したのが、難民審査参与員だ。独立した第三者が、入管の判断を見直すことが期待された。

しかし、参与員制度発足から昨年までに、二審で認定された難民は計145人で、年平均8人程度に過ぎない。参与員が認定するべきだと意見書を出したのに、法相が無視して認定しなかったこともある。

参与員の氏名が申請者にも明らかにされないなど透明性は低く、参与員が審査中に侮辱的な発言をした例なども報告されている。

真の難民を参与員が見逃せば、母国で死に至らしめるという最悪の結末を招きかねない。取材を通じて、制度とその運用の是正が不可欠だと感じた。