そもそもプログレッシヴ・ロック以上に視覚的な音楽ジャンルは滅多にないだろう。音楽自体が緻密な空想の躍動に適しており、それゆえにプログレッシヴ・ロックのアルバム・カヴァーそのものが独立したアート・フォームとされるのだ。

今日でもなお、プログレッシヴ・ロックのことを考えると、躁状態のスキッツォイド・マンや、ELPのミイラ化した女神、あるいは大好きなロジャー・ディーン幻想王国を思い浮かべずにはいられないだろう。ヒュー・サイムが手掛けたラッシュ作品、ディーンが手掛けたイエス作品、キム・プーアが手掛けたスティーヴ・ハケット作品などのように、カヴァー・アートは、音楽が宿すテーマを目の前で視覚的に解釈するものであった。

ディーン、ポール・ホワイトヘッド、そしてヒプノシスのチームといったデザイナーの面々は他の音楽ジャンルでも活躍しているが、彼らを有名にしたのはその大半がプログレ関連のアルバムだった。プログレッシヴ・ロックの名アルバム・カヴァーの多くは、アルバムそのものと同様にその内容を象徴するものとなった。と同時に、あまり有名ではない作品であっても視覚的に優れたカヴァーがそれを魅力的にすることがあった。

それではプログレッシヴ・ロック傑作アルバム・カヴァー(順不同)にまつわる物語をお楽しみいただきたい。

*プログレッシヴ・ロックのベスト30曲プレイリスト展開中(Apple Music / Spotify)。

___

1. キャメル『Mirage』

(1974年、イラスト:フィル・スミー)

キャメル(Camel)が1974年に発売したアルバム『Mirage』のオリジナル・カヴァーがアメリカへと渡ることはあり得なかった。というのも、このアルバムの当初のジャケットは、アーティストのフィル・スミー(モーターヘッドのロゴを手掛けたことで知られる)がキャメルのタバコのパッケージを模したデザインを施し、蜃気楼のごとくピントをずらした形で表現したものだった。アメリカ本土では、タバコ会社側が訴訟を起こすと脅してきたことで、アメリカのレーベルが当座の代替案として月にいるラクダの漫画を用意したのだ。

母国イギリスでの反応は大きく異なった。ヨーロッパのタバコ会社はこのカヴァーを気に入り、タイアップ企画としてアルバムをテーマにしたパックを発売した。彼らはこの関係性を強化すべく、バンドにいくつかのインストゥルメンタル曲の改題を勧めるほどだった。問題は、バンドが全員タバコを吸うわけではなかったことだ。ゆえに、キーボーディストのピーター・バーデンスが「12本の癌」というタイトルを提案すると、この関係は終わった。

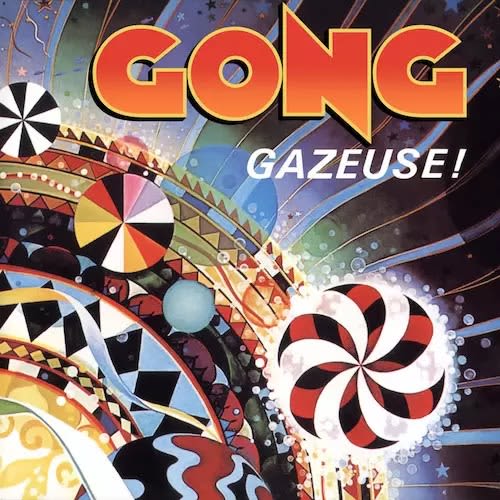

2. ゴング『Gazeuse!』

(1975年、イラスト:ジャック・モワトレ)

『Gazeuse!』はゴングにとって重要な転換期のアルバムだった。この作品を前に夢想家のリーダー、デヴィッド・アレンが脱退し、もはや完全にヴォーカルを排除することとなったのだ。

この新たなサウンドは当時の最新のジャズにどっぷり浸かったもので、ゆえにヨーロッパでは、この1975年のアルバムには、アーティストのジャック・モワトレによる60年代初期の街角を想起させるような快活なポップアートのカヴァーが配された。これはヨーロッパ盤のタイトルとも関連していた。

文字づらは「シュワシュワ!」という意味だったが、口語的な意味(「面白い!」)もあったと思われる。シアトル生まれのモワトレは、60年代のシアトル初の“アンダーグラウンド”新聞ヘリックスにも同様のシュールなデザインを施している。アメリカでは、アルバムは「Expresso」と改題され、ジョン・トンプソンがデザインした別のカヴァーが配されている。こちらも同じく風変わりなものだったが、カラフルなポップアートの要素は欠けていた。

3. ルネッサンス『Scheherazade & Other Stories』

(1975年、イラスト:ヒプノシス)

ヒプノシスのチームは奇妙な光景を見せることで名声を獲得したかもしれないが、彼らは、アルバムが求めればシンプルで愛らしいものを作ることができた。ルネッサンスの1975年の名盤『Scheherazade & Other Stories』には、それに相応しいお伽話の本のようなカヴァーが施されており、ヒロインのイマジネーションから飛び出したキャラクターが描かれている。

その効果は素晴らしいが、そこには図案化された暴力も散見される——結局のところ彼女は残忍な国王と結婚するのだ。このテーマはバンドの次作『Live at Carnegie Hall』へと見事に引き継がれている。そこでは国王とシェヘラザードがショーを観に来ている。

4. マイク・オールドフィールド『Tubular Bells』

(1973年、イラスト:トレヴァー・キー)

マイク・オールドフィールドが1973年に発売したデビュー作『Tubular Bells』のアルバム・カヴァーは、極めてシンプルな画像が極めて象徴的なものとなる好例の一つだ。

トレヴァー・キーが描いたカヴァーは、海景の中に鐘が浮かんでいるもので、音楽そのものと同じく、鑑賞者のイマジネーションに好きなものを加えることを要求している。それはまた、キャリアの随所で何度も戻ってくるイメージをオールドフィールドに授けている。この鐘は彼の多くの続編アルバムで繰り返しその姿を現すこととなるのだ。

1999年の『The Millennium Bell』では、それは文字どおり宇宙の中心に鎮座している。また、本作の荒れた海景はオールドフィールドの心象風景を映し出しているだろう。それは1978年の『Incantations』のカヴァーの思索に耽るショットと同様に。

5. ネクター『A Tab in the Ocean』

(1972年、イラスト:ヘルムート・ヴェンスキー)

プログレッシヴ・ロックとサイケデリアの間には常に微妙な境界線があった。とりわけ、1972年という最初期のネクターのアルバムには。だが『A Tab in the Ocean』のカヴァーに関して言えば、サイケに振り切っていた。

ドイツのアーティスト、ヘルムート・ヴェンスキーは、当時バンドが抱いていた疑問に対して画で回答している。もしも誰かが大西洋にLSD錠剤を落としたら一体どうなるんだろう? ここに視覚化されているように、その答えは、威厳を感じさせる宇宙人のような生物が海中から現れ、頭部には球体を、傍らには試験管を携え、この世界に魔法をかけようとするのだ。

もちろん現実では、錠剤はおそらくは海中でただ分解され、誰もハイになることはないが、誰がそんなリアリティを求めているのだろうか。

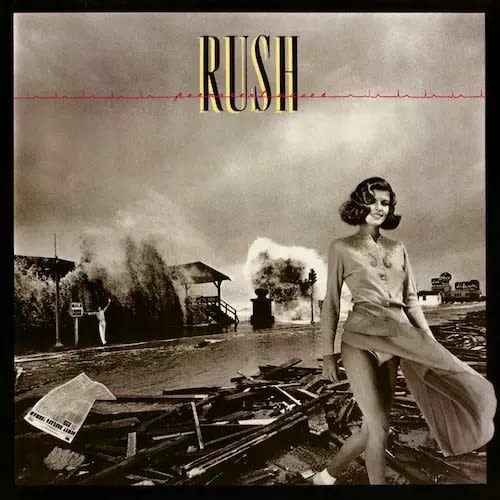

6.ラッシュ『Permanent Waves』

(1980年、イラスト:ヒュー・サイム)

ラッシュのヴィジュアル・スタイルは、初期のSFテーマから、より複雑でシュールなコンセプトへと変化を遂げた1980年のアルバム『Permanent Waves』のカヴァーでまさに開花した。アルバム・タイトルはニュー・ウェイヴ・ムーヴメントへのラッシュからの回答といった側面もあったが、デザイナーのヒュー・サイムはこのフレーズのもう一つの意味を採用している。

彼はまた、バンドが苛まれていたプレッシャーを、ハリケーンから歩いて立ち去ろうとする50年代スタイルのモデルの姿に投影している(ドナ・リードと彼女のトレードマークであるヘアスタイルへのオマージュとなっている)。例によって、鑑賞者へと手を振るサイム自身を含め、いくつかのジョークが隠されている。

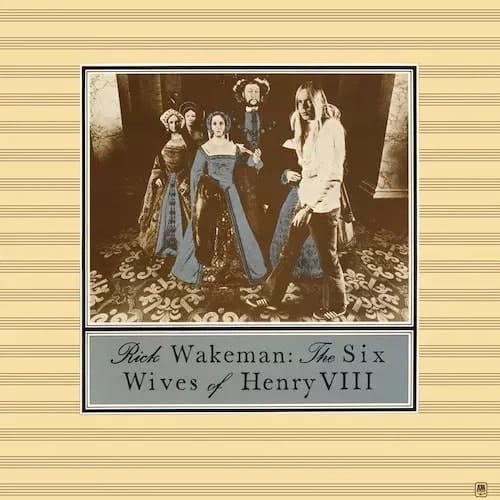

7.リック・ウェイクマン『The Six Wives of Henry Ⅷ』

(1973年、アート・ディレクション:マイケル・ダド)

リック・ウェイクマンのアルバム・カヴァーは、彼のコンセプト・アルバムのように壮大で派手なものになりがちだったが、1973年のソロ・デビュー作『The Six Wives of Henry Ⅷ』はより繊細なものだった。

神妙な面持ちのウェイクマンがマダム・タッソー蝋人形館にあるヘンリー八世とその妻たちの像の中へと足を踏み入れる写真が使用され、アルバムの歴史的特性が強調されている。このカヴァーのあらゆる要素が極めて英国的だった。もちろん、注意深く見ると背景にいるのが分かるリチャード・ニクソンを除いて(タッソーのスタッフは彼の像をフレームから完全に外していなかったのだ)。

8. ジェネシス『Foxtrot』

(1972年、イラスト:ポール・ホワイトヘッド)

カリスマ・レコードのスタッフ・デザイナーであったポール・ホワイトヘッドは、初期ジェネシスに漂う、どこか不穏なファンタジー的な感覚にぴったり合っていた。1972年のアルバム『Foxtrot』に彼が描いたカヴァーは、アルバム中の大作「Supper’s Ready」の黙示録さながらのテーマを見事に表現している、しかし、テーマにややファンシーな味付けが施されているのはホワイトヘッドのアイディアだった。ゆえに赤いドレスを纏ったキツネ頭の女性がいるのだが、これはジミ・ヘンドリックスの「Foxy Lady」からもインスパイアされている。

ホワイトヘッドは自分の描いた絵に呼応するアルバム・タイトルを考案さえしている。注意深く見れば、バック・カヴァーに前作『Nursery Crime』のクリケット・シーンが見えるだろう。これまたプログレッシヴ・ロック界のアルバム・カヴァー傑作である。

9. ヴァン・ダー・グラフ・ジェネレーター『Pawn Hearts』

(1971年、イラスト:ポール・ホワイトヘッド)

ポール・ホワイトヘッドがさらに奇妙な光景と共に再び登場する。ヴァン・ダー・グラフ・ジェネレーターの1971年のアルバム『Pawn Hearts』で、彼はアルバム・タイトルの根本にあるアイディア ——宇宙のチェス・ゲームにおいては、人生でどれほど高いポジションにいたとしても誰もがポーン(訳註:”歩兵”の駒)である—— を表現した。

ここで彼は、地球の上に浮かぶチェス盤をデザインし、様々な人物を配置した。キリスト、シェイクスピア、ナポレオンなどがおり、さらにはメコン(後のパンク/ルーツ音楽のバンドではなく、英国の漫画『ダン・デア』に登場するキャラクター)に着想を得た宇宙人もいる。

地球外生命体とチェスは、ホワイトヘッドとヴァン・ダー・グラフ・ジェネレーターのピーター・ハミルが共有していた多くの興味の対象のうちの二つであり、ホワイトヘッドはハミルのソロ・デビュー作『Fool’s Mate』にもそれに適合するカヴァーを描いている。

10. ジェントル・ジャイアント『Civilian』

(1980年、デザイン:ナンシー・ドナルド & ジンジャー・カンツォネリ)

ジェントル・ジャイアントが1980年に発売したアルバム『Civilian』のカヴァーについては、ちょっとした幸運な偶然があった。このアルバムが完成した時にはまだタイトルが付いておらず、そこで、ジェントル・ジャイアントという名前が下に向かって赤色になるよう描かれたのだが、意図せずそれがある言葉を綴っていた。

伝えられるところによると、そのカヴァーを見たバンドは「市民イアン(Civil Ian)」とは誰なのか不思議に思ったとのこと。だが、顔のない群衆の画像と組み合わせると、それは、ありふれた一般市民の目から見た(ジョージ・オーウェルのディストピアSF小説)『1984年』型の世界というアルバム・コンセプトと一致するのだ。

驚きの事実を一つ。共同デザイナーの一人ジンジャー・カンツォネリ(ジェントル・ジャイアントのライヴ盤『Playing the Fool』も手掛けている)はほどなく他の仕事で名声を得ることとなる。ゴーゴーズのマネージメントである。

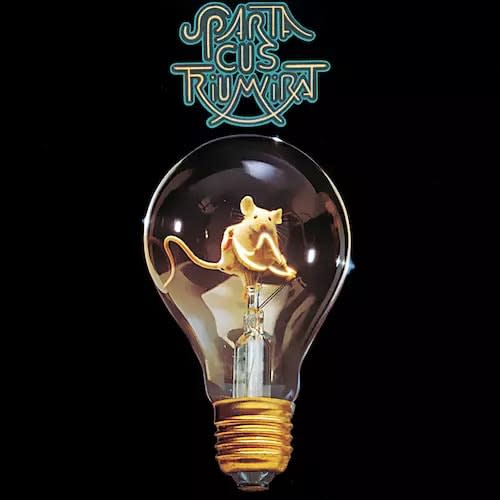

11. トリアンヴィラート『Spartacus』

(1975年、アート・ディレクション:ローマン・リブニカー)

トリアンヴィラートが1975年にリリースしたこのアルバムのカヴァーは、多少の驚きをもたらすものの印象的なものである。『Spartacus』は紛う方なきコンセプト・アルバムであるが、このカヴァーはコンセプトとは関連性はない。代わりに、トリアンヴィラートのアート・ディレクター、ローマン・リブニカーが、バンドのマスコットである白ネズミを再び起用したのだ。それは前作『Illusions on a Double Dimple』で初登場したものだった。

今回ネズミは電球の中に入れられており、レバーを引こうとしているように見えるが、それはバンドがアイディアに溢れる泉であることを表そうとしていたのだ。

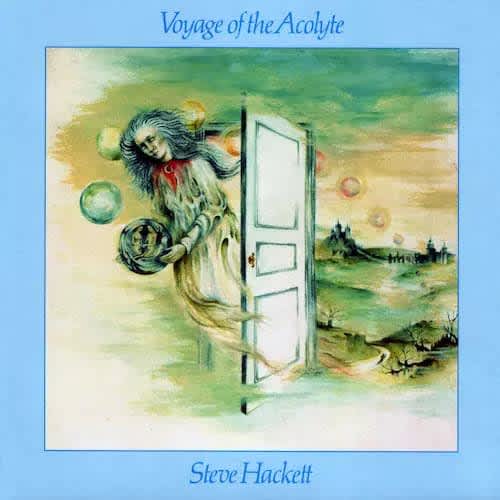

12. スティーヴ・ハケット『Voyage of the Acolyte』

(1975、イラスト:キム・プーア)

スティーヴ・ハケットと、長年に亘って彼のアルバムのアート・デザイナーを務め、同時に32年に亘って妻でもあったキム・プーアとの関係は、ハッピーエンドとはいかなかった。だがプーアのデザインは、ハケットの主要なアルバムにおいて極めて重要な役割を果たし、彼の音楽のこの世のものとは思えない特質を強調していた。

彼女が手掛けた、プログレッシヴ・ロック界で最も美しいアルバム・カヴァーの一つ、『Voyage of the Acolyte』は、この二人がインスピレーションを求めて、タロットカードを、そして二人の関係を始めた時に出来上がった。カヴァーのテーマは2つの曲タイトル、「Hands of the Priestess」「The Lovers」から取られ、ハケットの音楽のロマンティックな特性を浮き彫りにしていた。

13. ムーディー・ブルース『Seventh Sojourn』

(1972年、イラスト:フィル・トラヴィス)

フィル・トラヴィスは、ムーディー・ブルース黄金期の大半のカヴァー・デザインを手掛けた。ヒプノシスやロジャー・ディーンに並ぶ名声は得られなかったものの、そのアルバム・カヴァーは彼らと同じくプログレッシヴ・ロックを象徴するものとなった。

彼は、バンド自身の姿をカヴァーに載せることはなかったが、『On the Threshold of a Dream』のカラフルな宇宙の光景から『Every Good Boy Deserve Favour』のお伽話に至るまで、アルバムに相応しい様々なイメージを描き出した。

『Seventh Sojourn』では、荒涼とした美しさの漂う風景を考案。それは、アルバムの多くの曲に描かれ、そしてこの後しばらく袂を分つことになるバンドの内部にも広がっていた不安を映し出していた。

14. ユートピア『Swing to the Right』

(1980年、イラスト:リサ・アーノイツ)

ユートピアの政治的なコンセプト・アルバム『Swing to the Right』は、忍び寄るレーガン期の保守主義に対して物申す作品だった。このアルバム・カヴァーは、ジョン・レノンの「キリストより有名」発言に対して巻き起こった1966年のザ・ビートルズ・レコード焼却運動を捉えた有名な写真を(微妙に変えながら)転載することで、「物事は変わるがその本質は変わらない」と主張するものだ。

このカヴァーは明快なコンセプトをいくつかの方法で提示している。ザ・ビートルズのアルバム『Meet The Beatles』へのオマージュ/パロディとなっていたユートピアの前作『Deface the Music』を引き合いに出すのみならず、元写真のビートルズのアルバムをユートピアのアルバムに差し替えており、それが写真に無限ループをもたらしているのだ。

15. ユーライア・ヒープ『The Magician’s Birthday』

(1972年、イラスト:ロジャー・ディーン)

ユーライア・ヒープ『The Magician’s Birthday』の、青と赤の蛍光色を派手に撒き散らしたカヴァーは、ロジャー・ディーンが手掛けたプログレッシヴ・ロック・アルバム・カヴァーの最高傑作(イエスも手掛けているにもかかわらず)であり、これまでにアルバムを彩った最も鮮やかな幻想的作品の一つであると言えるだろう。

プログレッシヴ・メタルの創出にも重要な役割を果たしたアルバムには、これ以上相応しいものはなかっただろう。アルバムの壮大なタイトルが効果的にイラスト化されているように、これは魔術トーナメントに出場した善悪を兼ね備える魔術師の話。それを描き出したくないファンタジー・アーテイストなどいるだろうか?

16. ファミリー『Fearless』

(1971年、デザイン:ジョン・コッシュ)

1971年、ジョン・コッシュは広告業界からヒントを得て、雑誌から飛び出したかのようなイメージをデザインすることによって英国のデザイナーとして最も注目された一人となっていた。ザ・ビートルズが横断歩道を渡る『Abbey Road』やモノリス写真を配したザ・フーの『Who’s Next』のクリエイティヴ・ディレクターを務めた彼は、既に名を馳せていた。

ファミリーのアルバム『Fearless』のカヴァーは初期のコンピューター・グラフィックであり、バンド・メンバー5人の写真を輪郭がぼやけて不鮮明になるまで重ねたものだ。さらに手の込んだものにするために複数の折り込みも入れられている。

彼は『Bandstand』のアルバム・カヴァーを手掛けた後にアメリカへと渡り、イーグルスやリンダ・ロンシュタット、ジェームス・テイラーといったカリフォルニア産ソフト・ロック・シーンにおけるヴィジュアル・スタイルの第一人者となった。

17. トラフィック『The Low Spark of High Heeled Boys』

(1971年、イラスト:トニー・ライト)

トラフィックが1971年に発売したアルバム『The Low Spark of High Heele Boys』のカヴァー・デザインにおいては、少ない方がより豊かであることは明白だった。アーティストのトニー・ライトはアルバム・ジャケットの右上と左下の角を切り落とすことで3D効果を生み出しており、市松模様のタイルの敷かれたフロアが部屋いっぱいの大空へと導くのだ。

視点をどこに置くかによって、画像は目の前に飛び出してくるようにも果てしなく奥へと広がるようにも見えた。それは永遠の可能性を示唆しており、まさにそれは当時のトラフィックの音楽そのものだった。

18. ピンク・フロイド『Animals』

(1977年、イラスト:ロジャー・ウォーターズ & ヒプノシス)

ヒプノシスのチームは、ことピンク・フロイドのカヴァーとなると金に糸目は付けなかった。だが、『Animals』のカヴァーのアイディアは、ヒプノシスが提示した最初のカヴァー案(両親の夜の営みを目撃した子供を描く童話本を模したもの)を嫌ったロジャー・ウォーターズから出てきたものだった。ウォーターズは、ロンドンのバタシー発電所という荒涼とした都会の情景の上を巨大な豚の風船が飛ぶ姿を思い描いていた。

40フィートの創造物を空高く飛ばすには3度のトライが必要だった。2度目のチャレンジでは、紐の外れた豚がヒースロー空港の飛行経路に侵入してしまい、英国のマスコミを大いに喜ばせた。三度目でようやく成功したが、問題が一つあった。その日はあまりにも快晴で、このアルバムのムードには全く相応しくなかったのだ。そこで彼らは撮影初日の暗雲立ち込める風景にこの日の豚を合成したのだった。

19. キャラヴァン『Cunning Stunts』

(1975年、デザイン:ヒプノシス)

ヒプノシスの面々は常にシュールなギャグを楽しんでいたが、もしもアルバム・タイトルに明らかなダブルミーニングがあれば(とりわけその本質にはセクシャルな意味がある)、彼らは大抵それを無視し、より曖昧にして表現していた。

キャラヴァンのアルバム『Cunning Stunts』の場合もそうだ。彼らは、着た者が透明になるデザインのスーツという「巧妙な離れ業(cunning stunts)」を描き出した。彼らは同時にアルバムの元々のタイトル『Toys in the Attic(訳注:屋根裏部屋の玩具)』を表現していたかもしれない。キャラヴァンはもっと有名なバンド(エアロスミス)からクレームが入るとそのタイトルの使用を断念したのだが。

20. カーヴド・エア『Air Conditioning』

(1970年、イラスト:マーク・ハナン)

プログレッシヴ・ロック・アルバムの中でも極めて目を引く優れたデザインのカヴァーとなった、カーヴド・エアの全英デビュー作『Air Conditioning』は、誰かの記憶にある範囲では、ポピュラー・ミュージック初の12インチ・ピクチャー・ディスクであった。

透明のスリーブに収納され、マーク・ハナンが手掛けた光と闇の万華鏡のようなデザインにはクレジットと曲タイトルが組み込まれており、ターンテーブルの上で回転するととりわけ催眠効果を催すように作られていた。全米のオーディエンスにとってこの作品は入手困難で、2018年にピクチャー・ディスクがリイシューされるまでは従来の厚紙のカヴァーを手にするのみだった。

21. ジェスロ・タル『Thick As A Brick』

(1972年、デザイン:ジェスロ・タル & ロイ・エルドリッジ)

ジェスロ・タルの『Thick As A Brick』に配されたかの有名な新聞カヴァーは、もしかしたら素面の人ならば何時間も読み耽っていられる初めてのアルバム・スリーヴだったかもしれない。

実際、12ページにも及ぶ新聞はとてもよく出来ており、多くの購入者が、8歳の少年ジャラルド・ボストックの荒唐無稽な生い立ちと彼の綴った叙事詩(架空のボストックがアルバムの共同作詞者として正式にクレジットされている)を実話だと思い込んでいた。

バンドメンバーのイアン・アンダーソン、ジェフリー・ハモンド=ハモンド、そしてジョン・エヴァンが原稿の大半を書き、クリサリスのスタッフにして元新聞記者のロイ・エルドリッジが手を貸した。

その文章のスタイルはモンティ・パイソンから多大な影響を受けたもので、延々と続くシュールなギャグやダジャレ、言葉遊び、そして、見て見ぬふりをするようなセクシーなユーモアもたっぷりとあった。そこにはジュリアン・ストーン=メイソン学士が書いた偽アルバム・レヴューまであったが、彼はそれほど感銘は受けなかったようだ。

22. エマーソン、レイク & パーマー『Brain Salad Surgery』

(1973年、イラスト:H.R.ギーガー)

キース・エマーソンが、エマーソン、レイク&パーマーのヨーロッパ・ツアーのプロモーターを通して、高名なアーティスト、H.R.ギーガーを紹介された時、彼は求めていたイメージを伝えるのに相応しい表現手段を見つけた。

この時点では、アルバムは『Whip Some Skull on Ya(訳注:誰かの頭蓋骨をお前に激しく打ち付けろ)』と呼ばれており、ギーガーのイマジネーションも、このフレーズの頭蓋骨と性的表現のコンビネーションを基調にした作品へと向かっていた。

アルバム・カヴァーは、エマーソン、レイク&パーマーが最終的なタイトル『Brain Salad Surgery』(当初のタイトル案と同じく、性的行為に言及したものだ)を提案した時にも変わらなかったが、少々トーンダウンしている。当初は棒状の光がもっと鮮明に描かれていたのだ。

驚くべきトリヴィアを一つ。エマーソンがギーガーのもとを訪ねた際、彼は絵画「Penis Landscape」の初期ヴァージョンを目にしている。それは後に、デッド・ケネディーズがアルバム『Frankenchrist』にポスターとして封入し、猥雑と批判されることでバンドに深刻なトラブルをもたらすこととなる作品だ。

23. キング・クリムゾン『In the Court of the Crimson King』

(1969年、イラスト:バリー・ゴッドバー)

プログレッシヴ・ロック最高峰のアルバム・カヴァーを手掛けたのは、プロのアーティストではなかった。バリー・ゴッドバーは、キング・クリムゾンの作詞家ピート・シンフィールドのアートスクール時代の学友で、当時はコンピューター・プログラマーとして働いていた。シンフィールドに彼らの1969年のアルバム『In the Court of the Crimson King』のカヴァーを描くよう声を掛けられたゴッドバーは、「21st Century Schizoid Man」を聴いて驚愕し、彼の目に浮かんだものをそのまま描き出した。

とりわけロバート・フリップはこの絵画に宿るドラマ性を大いに気に入っていた。ジャケットの表面・裏面共にアーティスト名もタイトルも入れない、という当時としては革新的な(そしてデビュー作としては危険を孕む)アイディアは、フリップのものだった。残念なことに、ゴッドバーはこのリリース直後に心臓発作でこの世を去った。原画は現在フリップが所有している。

24. イエス『Relayer』

(1974年、イラスト:ロジャー・ディーン)

ロジャー・ディーンは多くのバンドのアートワークを手掛けているが、彼が最も緊密な関係を築いたのはイエスであり、そのロゴも彼が作ったものだった。そして、イエスの音楽イメージとディーンのヴィジュアル・イメージとの繋がりは偶然の産物ではない。

「もしもバンドが新しい音楽を創り出そうと努力しているならば、アートワークもその音楽が生まれたとされる場所から生まれてきたように見せる義務があると感じたんだ」

と説明している。彼が手掛けた最も印象的なイエスのアルバム・カヴァーである1974年の『Relayer』は、音楽と最も調和したものであるかもしれない。戦争と平和をテーマとしたこのアルバムはイエスの最もドラマティックなものであり、ディーンはお馴染みの派手な色彩から脱却し、行軍する兵士や門番の大蛇と共に、隔絶された冬景色を描いたのだ(ディーンは最初のアルバム・タイトル『The Gates of Delirium』も考案している)。

また、このカヴァーには秘密が隠されている。このバック・カヴァーをイエスの前作『Tales From Topographic Oceans』のフロント・カヴァーの右側に置くと、繋がった一つの風景が出来上がるのだ。

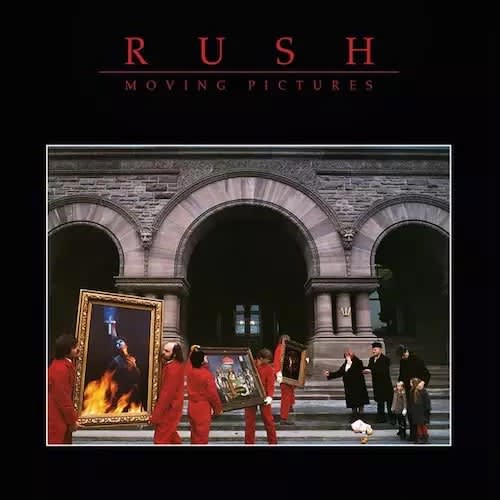

25. ラッシュ『Moving Pictures』

(1981年、デザイン:ヒュー・サイム、写真:デボラ・サミュエル)

長年ラッシュのデザイナーを務めてきたヒュー・サイムは、彼らの知性に訴えるユーモアのセンスと見事に共鳴していたが、それは彼らの最も愛されているアルバムの一つ『Moving Pictures』でも見事に表現されていた。

1981年のこのアルバム・カヴァーは、タイトルにまつわる3つの視覚的ダジャレを提示する。

・美術館から絵画(=pictures)を移動(=moving)させる作業員

・その心揺さぶる光景(=moving picture)に涙する見物人

・それをフィルムに収める映画(=moving picture)撮影班

さらに絶妙なジョークもある。ジャンヌ・ダルクの死を描いた身の毛もよだつ絵を、犬がポーカーをしている絵と並べる美術館が一体どれほどあるだろうか?(ここには無限ループもある。ジャンヌを演じているのは、このカヴァーの写真を撮ったデボラ・サミュエル本人なのだ)。

引越し業者を演じるクロウバーのリード・シンガー、ケリー・ジェイなど、バンドの友人たちも参加しており、撮影は3つのアーチが印象的なトロントのオンタリオ州議事堂で行われた。実はこの愛されるカヴァーはあわや実現されないところだった。レーベルがラッシュのコンセプトにはコストがかかりすぎると感じ、代わりにバンドが経費を捻出することとなったのだ。

Written By Brett Milano