地球温暖化の傾向は、和歌山県の気温データなどにも表れている。和歌山地方気象台によると、和歌山市の年平均気温は100年当たり1.5度の割合で上昇し、猛暑日(最高気温が35度以上の日)は100年当たり3.5日の割合で増加しているという。

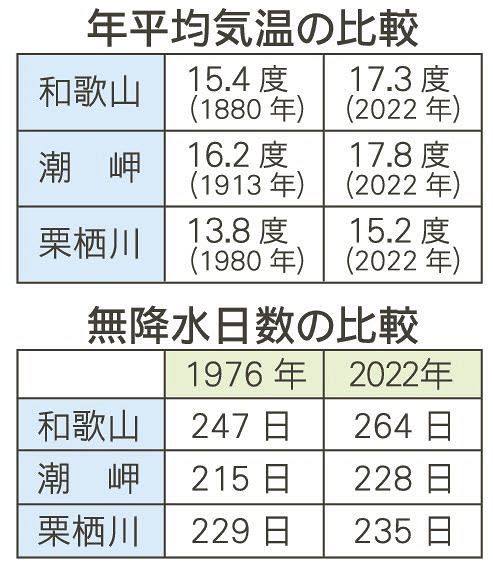

観測地点、和歌山(和歌山市)の年平均気温は記録として最も古い1880年に15.4度だった。それが1950年代後半ごろから16度台の年が増え、近年は17度台の年が続き、2022年は17.3度になっている。

和歌山市の場合、地球温暖化の影響に加えて、コンクリートやアスファルトによる被覆化や建物の高密度化などによる「ヒートアイランド現象」の影響も考えられるという。

紀南地方も気温の上昇傾向は同様で、潮岬(串本町)の年平均気温は、記録として最も古い1913年に16.2度だったのが近年は18度近い年が続き、2022年は17.8度だった。栗栖川(田辺市)でも記録として最も古い1980年の年平均気温は13.8度だったのが、近年は15度を超えるようになり、2022年は15.2度だった。

■降る日減るも大雨傾向

また、温暖化は雨の降り方にも影響を及ぼしている。降る日数は減っているが、降る時には大雨になるという傾向がデータに表れている。

無降水(1日の降水量1ミリ未満)の日数は増えている。1976年と2022年を比較すると、和歌山は247日だったのが264日となり、17日増加。潮岬は215日だったのが228日となり13日増、栗栖川は229日だったのが235日となり6日増となっている。

一方で短時間強雨の発生回数が増えている。県内のアメダス18地点当たりの1時間降水量50ミリ以上の年間発生回数は、1976年から85年の間の平均が4.7回だったのが、2012年から21年の間の平均は11.4回と2.4倍に増えた。10年当たり1.67回の割合で増加している。

極端な降水は、大気中の水蒸気量と関係があり、気温が1度上がると、空気が含むことができる最大の水蒸気量は約7%増加する。降るまでに時間はかかるが、降ると大雨ということが増えるという。

和歌山地方気象台では、早めの気象情報の提供に努めているといい「気象庁のホームページをはじめ、県や市町村などさまざまな情報を入手して活用、対応してほしい」と呼びかけている。