季節柄、「夏向きの音楽」を選んでみる。というか四季のある日本にいるものだから、そんな発想をするのであって、現地の人に言わせれば、“なんのこっちゃ?”だろう。取り上げた音楽は常夏の島のもの。そう、ハワイ。それにしてもイメージのすり込みというのか“、ハワイ=夏”となってしまうのはきっと60歳? いやもっと上の年齢層なのかもしれない。アロハ着て、スティールギターが鳴ってハワイアン。ビアガーデン、バンドはきまってハワイアン(別に意図して五七五調にしたわけではありません)。

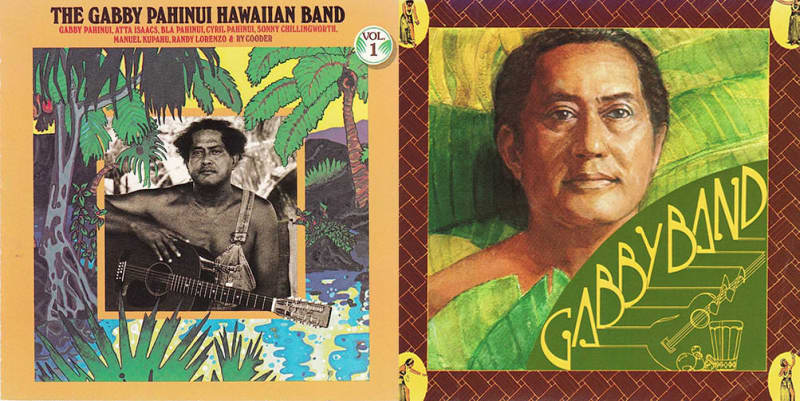

そんな、ハワイアンがゆるい、リゾートアイランド音楽のように思われてしまった背景にはエルヴィス・プレスリーの映画による弊害もあったかもしれない。あるいは『ハワイの若大将』? もっともエルヴィスの映画を見た世代はこれまた70歳以上? とにかく、眩しい光と椰子の木々の間を抜けていく風、女たちの腰に巻いたパレオが揺れるフラダンス…。その伴奏音楽だろうと、かつて私が抱いていたのもそんな程度、実にステレオタイプなものだった、このアルバムを聴くまでは。取り上げるのはギャビー・パヒヌイ率いるギャビー・パヒヌイ・ハワイアン・バンド(The Gabby Pahinui Hawaiian Band)による『ギャビー・パヒヌイ・ハワイアン・バンド・ウィズ・ライ・クーダーVol.(原題:Gabby Band Volume 2)』(’75)、『ギャビー・パヒヌイ・ハワイアン・バンド・ウィズ・ライ・クーダーVol.2(原題:Gabby Band Volume 2)』(’77)である。

米英ロック一辺倒だった 洋楽シーンに現れた“圏外”の音楽

最初のVol.1のアルバムが出た1975年というのも、ロックの当たり年のひとつに数えられ、メジャーアーティストの名盤、大ヒット作が生み出された年だった。ビッグネームだけを並べてみてもクィーン『オペラ座の夜』、ピンクフロイド『炎』、エルトン・ジョン『キャプテン・ファンタスティック』、ブルース・スプリングスティーン『明日なき暴走』、ボブ・ディラン『血の轍』、ポール・マッカートニー&ウィングス『ヴィーナス&マース』、イーグルス『呪われた夜』…と、思わずゲップが出てしまいそうな豪華ラインナップである。

その中にボブ・マーリー&ウェイラーズの『ライブ』があった。米英のアーティストで占められた中で唯一のジャマイカのアーティストが入っているというわけだ。といっても、ボブ・マーリーもアイランドレーベルからのアルバムリリースなのであり、米英をメインとした英語圏のリスナーに向けて英語で歌っているわけなので(ロンドン公演)、純然たるエスニック/ワールドミュージックのアーティストが割り込んできたというわけではない。とはいえ、彼らの登場によって刺激的な音楽は何も米英のロックに限ったものではないと気づかせてくれたのは確かだった。ナイジェリアにフェラ・クティというアフロビートの超人がいることが伝わってきたのもその頃だったか…。

ライ・クーダー、 ハワイアン(ギャビー)のギターに参る

そんな中で、本作も世に出た。ライ・クーダーがハワイアンのミュージシャンとレコーディングした〜うんぬんと雑誌に紹介されていたのだ。よほどのライ・クーダー好きでなければ目に留めないような地味な記事だったと思う。正確に言えば、ギャビー・パヒヌイのハワイアンバンドのレコーディングセッションにライ・クーダーが自分のブレーン(ニック・デ・カロ/ストリングス、ミルト・ホランド/ドラム)とともに参加したというもので、ライたちが参加を願い出て実現したセッションだった。

※そもそものきっかけはライの妻,スーザン・タイトルマンがハワイ旅行の土産に買って帰ったアタ・アイザックとギャビーのレコード『Two Slack Key Guitars』をライが聴いたところ、ひっくり返りそうなくらい驚き、すぐにハワイ行きを計画したというもの。

ライ・クーダーについて触れている余裕がないので割愛させていただくが、ライはアメリカ音楽のルーツ(ブルース、カントリー、フォーク…etc)や近接するボーダーミュージック(テックス・メックス)、それから他国の、特に弦楽器を使った音楽に関心を持つ人で、まず現地におもむいてセッションをする、教えを請うという礼節を重んじるあたりが並のギタリストとは違う。ちょうど、ギャビーと出会ったあたりから、メキシコをはじめ、ハワイや日本(沖縄)、さらにはインド、キューバへと続く彼のフィールドワークが本格化している。

そう、ライがハワイにおもむいて…という雑誌のふれ込みで私はギャビーのことを知ったのだが、同じ頃、ハワイ音楽、ハワイ出身のバンドにスポットライトを当てた番組(ラジオ)がオンエアされ、まずそれを聴いた。紹介されたのはカラパナ、それからセシリオ&カポノという、ハワイアンとメキシカンのデュオだったのだが、音楽的にはどちらかというと彼らはサーフミュージック 、AORに類する音楽として受け止められていた風で、私にはピンとこなかった。先に挙げた75年に発売されたロック名盤群を思い浮かべればわかると思うが、それらに比べるとやっぱりハワイのバンドはゆるいなと思うわけだった。ところが「こういうのもあります…」と、半ばオマケのようにかけられたのがギャビーのアルバムで、「ライ・クーダーが…」という紹介のされかただったと思う。一気に期待感が高まった。で、どの曲がかかったのか覚えていないが、アコースティックによるストリングス主体のバンド・サウンドで、洒落てるなと思った。それが最初の出会いだった。

金銭的な余裕がない当時の私は、結局、その時はレコードを買うところまでには至らず、というよりはライ・クーダーの『チキン・スキン・ミュージック(原題:Chicken Skin Music)』('76)が発売されたので、そちらを優先してしまった。ただ、現在でもライの代表作の一枚であり、異文化圏の音楽とコラボレーションをすることの意味を問いかけてくるこの名盤に、ギャビーらハワイのミュージシャンも参加し、名演を繰り広げている。このアルバムからギャビー、あるいはハワイ音楽に接近していった方もおられるかもしれない。

※アルバム『チキン・スキン・ミュージック』でギャビー・パヒヌイは「黄色いバラ(原題:Yellow Roses)」「クロエ(原題:Chloe)」の2曲でスティールギターを弾いている。2曲ともハワイアンではなく、米国のカントリー(ハンク・スノウ)、古いスウィングジャズを演奏しているところが面白い。ギャビーのスティールギターの上手さがとにかく素晴らしい。今回のメインである『ギャビー・パヒヌイ・ハワイアン・バンド Vol.1』のレコーディング時の合間をぬって録られたものだろうか。

スラック・キー・ギター (Slack Key Guitar)

ライのアルバムを手にした時、ギャビーの名前のところにスラック・キー・ギターとクレジットされているのを、初めて目にした。スラック・キー・ギター(Slack Key Guitar)? なんだそれは? 当時は情報が伝わらず、解説する者もいないのでなかなか分からなかったのだが、それはギターの筐体を指すのではなく、チューニングのことだった。英語でSlack(ゆるい)キーという名前がつけられたそれは、ハワイアンが開発した独自のチューニングと奏法によるギタースタイルを指すのだが、代表的なものに「タロパッチ」チューニングというのがあり、6弦側から1弦に向かってDGDGBDに合わせていく。と、これは要するにオープンGチューニングということになる。その変形で3弦を半音下げるた「ワヒネ」チューニングというのもある(DGDF#BD)。他にもいろいろあり、それぞれのチューニングにハワイ語の名前がつけられているらしい。それにしてもギターの響きの多彩さ、コード弾き、ピッキングの多様な展開を追っていると、スラック・キー・ギターはなかなか奥が深そうである。

「タロパッチ」に代表されるスラック・キーのオープンチューニングを知った時、ライ・クーダーは夢中になっただろうと思う。ボトルネック(スライド)奏法の達人である彼は当然、オープン・チューニングにも精通してるわけで、すぐに弾きこなせたはずだ。それでも、自分がいつものようにやればブルースっぽくなってしまうところが、ギャビーが同じチューニングで弾けばハワイアンになるのだから、それはもう彼にとっては目からウロコだったろう。

2枚のアルバム,特にVol.1のほうではライたち本土組の参加に対し、ギャビーたちもそれなりに気を使ったのだろうか、随所に彼らの見せ(聴かせ)場もセッティングされている。特に3曲目の「プウアナフル(原題:Pu’uanahulu)」ではニック・デ・カロのストリングスアレンジが効いていて、これはライ・クーダーのアルバムに入っていても違和感ない作りである。また、このアルバムではライ自身は多くの曲でフラットマンドリンに専念するほか、ティプルというラテンアメリカで使われている珍しい12弦ギターをいくつかの曲で弾いている。スラック・キー・ギターはギャビーの盟友アッタ・アイザックスが弾いている。ギャビー、アッタ・アイザックス、サニー・チリングワース、ブラ・パヒヌイ、シリル・パヒヌイら、バンドのメンバーらによるハワイ語で歌われるおおらかなヴォーカル,コーラスが何と言っても魅力だ。ギャビーはもっぱらスティールギターを弾いているが、これはもう神業と言いたくなる素晴らしさだ。

音楽、とりわけ楽器演奏を齧った人間はつい、身についた癖のようにスラック・キー・ギターを操る手ぎわ、スティールギターとのアンサンブルが…と細部のディテールに注視しがちだ。それも結構だが、このアルバムで聴ける演奏というのはごく一般の、BGMでハワイアンが鳴っていたら,それはそれで満足で「別に鳴っていたらどんな音楽でもいいけど」という程度の人をも唸らせるぐらいの極上だということだ。気を引くようなアドリブなんてない。譜面など存在しないのだと思うが、呼吸するみたいに自然体。この安息感に包まれ、目を閉じていると、確実に日常を忘れる。「何この芳醇で幸せな気分にしてくれる音楽は?」と。Vol.2は翌年にレコーディングされ、1977年にリリースされている。こちらにはライ・クーダーは単身参加していて、そのぶんギャビー、アッタ・アイザックスを筆頭にハワイアンバンド本来のスタイルになっているのだと思う。ギャビーはスティール・ギターのほかにスラック・キー、12弦ギター、ウクレレ,ベース、そしてヴォーカルとマルチプレイヤーぶりを発揮している。ライはマンドリン、ティプルのほか、本作ではギターも弾いている。随所で一聴して彼とわかるプレイを聴かせるが、Vol.1でもそうだが彼はあくまでは黒子に徹している。わきまえているというか。

あと、ギャビーは作曲には関わっていなくて、トラディショナルのものや外部のソングライターの曲を選んでいるようなのだが、私には選曲のセンス、アレンジにハワイ音楽の枠をこえるものを感じてしまうのだ。何だろう…垢抜けているというか、アーバンなセンス?

前のほうでライ・クーダーのアルバム『チキン・スキン・ミュージック』にギャビーたちハワイ組が参加していること、演奏したのはカントリー、ジャズ曲だったことに触れた。そこに何か鍵があるような気がした。

コンテンポラリー・ハワイアンの祖

“ギャビー” こと、チャールズ・フィリップ・パヒヌイ は1921年4月22日、ホノルルで生まれる。家は貧しく、小学5年で学校を辞めてしまったらしい。グレていたのかどうかは分からないが、彼は音楽に目覚め、とりわけジャズに夢中になって、最初にスティール・ギターをマスターし、バーやクラブで演奏するようになったという。そう言えば、ホノルルの近郊にはあのパールハーバーがあり、ギャビーがちょうど20歳の時に太平洋戦争が勃発している。ホノルルに住んでいたならば、あの日本軍の奇襲攻撃を体験していることになる。ともあれハワイにいて、海軍が駐留している環境で生活するということは本土の音楽をリアルタイムで聴くこともできたはずだ。そうしたスタイルの音楽を、軍関係者に求められて演奏する機会もあったかもしれない。そこで聴き齧った音楽、経験がいつしか彼の中で伝統的なハワイ音楽と混ぜ合わされ発酵していったのではないか。逆に1920〜40年代の初期カントリーやウェスタンスウィング、ジャズにはハワイアンの影響を感じさせるものもある。米本土でハワイアンブームがあったらしいのだ。だからなのか、その時代の古びたバンドの写真にはウクレレを持ったプレイヤーが写っていたりする。きっと相互に影響を与えあっていたのではないか。

話を戻すと、やがてスラック・キー・ギターの演奏を身につけたギャビーは1946年に初のレコーディングを体験し、以降ハワイアンバンドで活動しながらいくつかのスラック・キー・ギターのアルバムをレコーディングしている。1960年代に入ってからは今も語り継がれている伝説のハワイアンバンドのサンズ・オブ・ハワイに加入して、数々の名演奏を残している。録音されてからけっこうな年月がたっているけれど、古臭さは微塵も感じられない。そして1970年代、スラック・キー仲間のアッタ・アイザックスら音楽仲間と息子たちと一緒に結成したのがギャビー・パヒヌイ・ハワイアン・バンドだった。54歳という脂の乗り切った時期ということになるが、この5年後に亡くなってしまうことを思うと、世界的に知られることになるレコーディングの機会をセッティングしたようなライ・クーダーにも座布団を5枚くらい進呈しなければと思う。

今回、テキストを書くにあたり、ギャビー・パヒヌイ・ハワイアン・バンドの2作はもちろん、これも名盤の誉れ高い、ソロ作でセルフタイトルをつけた、通称ブラウン・アルバムと呼ばれる『ギャビー(原題:Gabby)』や、サンズ・オブ・ハワイというバンドのアルバムも聴いたが、改めてどこかアメリカのポピュラー音楽、ジャズ、ラテンのテイストがその音楽の底に横たわっているのではないかと思えてならない。

最後に、本作『Gabby Band Volume 1』(’75)が出たその年、後にハワイのミュージックシーンを代表し、世界的なアーティストとなる男子が生まれている。オアフ島ノースショア出身で、プロのサーファーとしても知られるミュージシャン、ジャック・ジョンソンである。ジョンソンは両親の聴くギャビーのレコードをBGMに育ち、今でもギャビーをリスペクトしているという。ギャビーが残した音楽は、世代や音楽のジャンルを越えて、人々に影響を与え続けているわけだ。

TEXT:片山 明

アルバム『Gabby Band Volume 1』

1975年発表作品

<収録曲>

1. アロハ・カ・マニニ/Aloha Ka Manini

2. モキハナのレイ/Ku'u Pua Lei Mokihana

3. プウアナフル/Pu'uanahulu

4. かぐわしき風/Moanl Ker'ala

5. ブルー・ハワイアン・ムーンライト/Blue Hawaiian Moonlight

6. ムーンライト・レディ/Moonlight Lady

7. エ・ニヒ・カ・ヘレ/E Nihi Ka Hele

8. ハワイアン・ラヴ/Hawaiian Love

9. ワヒネ・ウイ(美しいハワイ娘)/Wahini U'l

10. オリ・コモ/Oli Komo

11. イポ・レイ・マヌ(憧れし恋人)/Ipo Lei Manu

アルバム『Gabby Band Volume 2』

1977年発表作品

<収録曲>

1.ポー・マヒナ(月の輝く夜に)/Po Mahina

2.ワイキキ・フラ/Waikiki Hula

3.プア・トゥバローゼ(バラの花)/Pua Tuberose

4.ハウ・ドゥ・ヤ・ドゥ(はじめまして)/How'd Ya Do

5.プウヴァアヴァア/Pu`uwa`awa`a

6.マカプウ・ビーチ(マカプウの浜辺)/Makapu`u Beach

7.プア・ククイ(ククイの花)/Pua Kukui

8.キラキラ・オ・モアナルア/イヌ・イ・カ・ワイ(荘厳なるモアナルア/水を飲む)/Kilakila O Moanalua

9.ノ・ケ・アノ・アヒアヒ(夕暮れ時に)/No Ke Ano Ahiahi