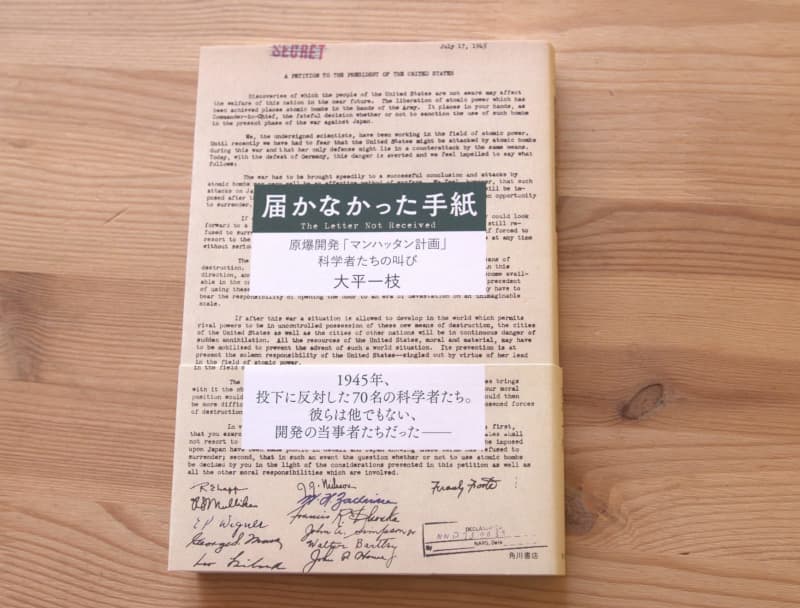

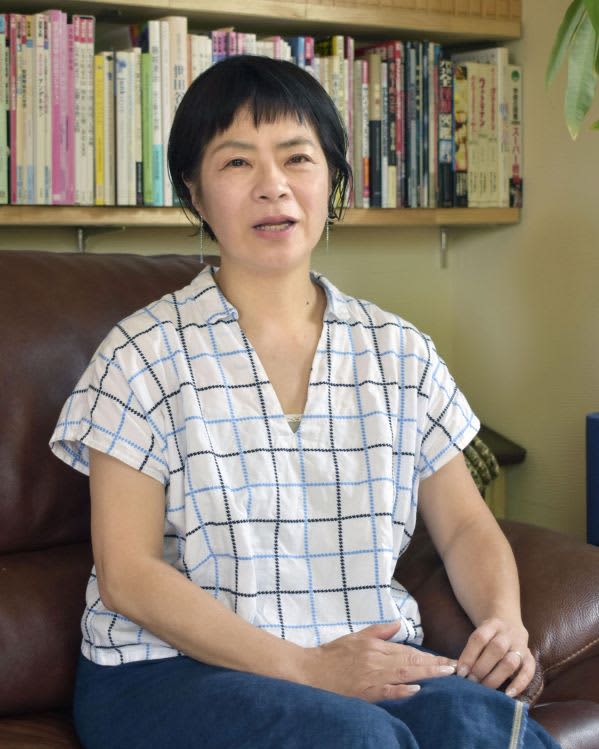

社会から失われつつある価値観や市井の暮らしをテーマに執筆活動を続ける文筆家の大平一枝さん(58)は、2017年にノンフィクション「届かなかった手紙 原爆開発『マンハッタン計画』科学者たちの叫び」(角川書店)を出版した。自身がそれまで取り組んできたテーマとはかけ離れたタイトルのようにも見えるが、大平さんは「戦争も原爆も暮らしの延長にある」と語る。

作品では、取材のため渡った米国で「『原爆を落とした国』と『落とされた国』の間にある河の圧倒的な深さ」に直面し、途方に暮れたとつづっている。葛藤を抱えながら独自の視点で歴史の裏側に迫った大平さん。戦争と暮らしのつながりを題材にした小説にも取り組んでいるという。その思いを聞いた。(共同通信=小作真世)

▽原爆投下はやむを得なかった…米国で直面した「深い溝」

原爆開発に興味を持ったきっかけは、2016年に偶然目にしたテレビ番組です。当時のオバマ米大統領が広島を訪れ、原爆関連の番組が立て続けに放映されていました。米国で広島への原爆投下に反対し、署名を集めたレオ・シラードという科学者がいたと知り、衝撃を受けました。関係者に話を聞こうと駆り立てられるように渡米しました。

ただこの時の取材では、原爆投下を巡る日米間の認識の違いを痛感しました。開発に携わった90代の女性に「原爆が多くの命を奪ったことをどう思うか」と尋ねると、「今の北朝鮮はどうなのか」と質問を返されました。当時の日本は、核ミサイル開発を続ける現在の北朝鮮のような位置付けであり、投下はやむを得なかった、という意味でした。

私は「えっと…」と言ったきり言葉が続きませんでした。あの時どう答えるべきだったのか―。今も分かりません。途方に暮れ、沈んだ気持ちで帰国の途に就きました。

17年の「届かなかった手紙」は、マンハッタン計画に携わりながら原爆投下を阻止しようと奮闘した動いたシラード氏の軌跡をたどりながら、当時の科学者らの心境を探る内容です。埋もれた歴史を伝えようと力を尽くしましたが、私が願うほど多くの読者には広がりませんでした。

▽大罪であっても気づかず止まらない

結果的に原爆を正当化する科学者と対峙し、その背後に戦争の仕組みを見ました。ひとたび戦争が始まると、人々は国家の歯車となる。与えられた仕事に力を尽くせば、達成感を得られます。それが大罪であっても気付かないまま、止まらなくなってしまうのです。

原爆投下に対する「深い溝」を理解するため、米国の報道や教育で原爆や当時の日本がどう扱われているかについても調べました。教科書は原爆投下を「双方の命が助かった」と正当化していることが分かりました。旧日本陸軍による満州への侵略なども報道されており、日本はおかしいことをしていると非難されていました。

これらの取材を振り返るうちに、戦争にやむをえず巻き込まれてゆく「人の心の機微」であれば自分にも書けるのではと思い、取材を基にした小説を書いています。

広島で会った被爆者は、戦後も核実験や戦争が続いている状況に関し「世界は広島で起きたことを知っていると思っていた。そうではない現実に打ちのめされた」と語っていました。ロシアのウクライナ侵攻でも、同じ仕組みで戦争が繰り返されています。小説を完成させるのは簡単なことではありませんが、今やらないわけにはいきません。

▽「国」が持つえたいの知れなさ

短大生だった20歳の頃、学生運動に熱を注いでいました。核搭載疑惑があった米原子力空母の長崎・佐世保寄港に反対する署名を集めた経験もあります。非核三原則がある国に来るのはおかしいのに、約束破りがまかり通っていると不信感を持ちました。国というものの薄暗さ、えたいの知れなさがぬぐえず、その経験が今の私を形作っています。

ライターとして独立してから28年。いま聞いておかないと消えてしまう価値観や市井の暮らしを書き残したいと思い、歴史からこぼれ落ちてしまう人々の物語をつむいでいます。

戦争や原爆は暮らしを奪い、脅かすものです。政治や社会の問題にしてしまうと遠く感じますが、暮らしとのつながりを考えたら意識は変わると思います。作品を通して原爆と関わり、その思いはより強くなりました。日頃のエッセーやライフスタイルをつづる仕事でも、平和を祈る気持ちを根底に持ち続けていたいです。

▽当事者の思いや体験伝える方法模索

私たちは被爆者や戦争体験者がいなくなる時代に生きています。米国では取材を約束していた原爆開発の関係者が急逝し、すでに当事者から話を聞けなくなっている現実を目の当たりにしました。

そんな時代に私たちができることは何でしょう。私たちが教わってきた平和教育や戦争の物語は、どこか画一的なものでした。これまでのやり方にとらわれず、当事者の思いや体験を伝える方法を模索したいと思います。

× ×

おおだいら・かずえ 1964年長野県生まれ。東京都在住。著書に「それでも食べて生きてゆく 東京の台所」。生活誌、女性誌を中心に活躍。