Vor 50 Jahren putschte sich General Augusto Pinochet in Chile an die Macht und unterwarf das südamerikanische Land einer blutigen Diktatur, die zahlreiche Opfer hinterließ und viele Tausende Chilenen ins Exil trieb - auch nach Deutschland. Der von den USA unterstützte Sturz des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende gilt als zentrales Ereignis im Kalten Krieg. Die Wunden im Land sind bis heute nicht geheilt. (ddp)

Der Arzt und Politiker Allende wurde im Oktober 1970 mit Unterstützung eines Linksbündnisses vom chilenischen Parlament zum Staatspräsidenten gewählt. Er galt als Hoffnungsträger der kleinen Leute in Chile und als Ikone der lateinamerikanischen Linken.

Allende initiierte zahlreiche Reformen zugunsten der unterprivilegierten Bevölkerung. Er trieb eine Agrarreform voran, verbesserte die allgemeine Gesundheitsversorgung und fror die Preise für Grundnahrungsmittel ein.

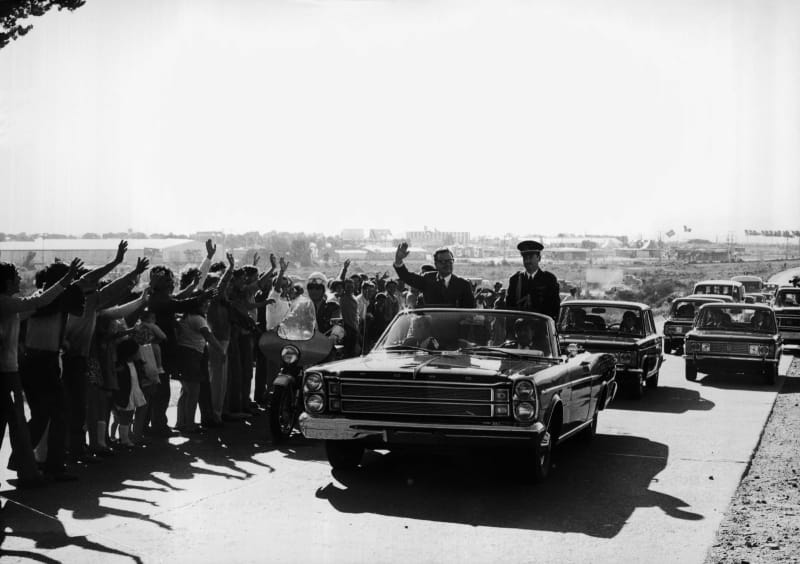

Sein wichtigstes politisches Vorhaben war die Verstaatlichung des Kupferbergbaus, der bis heute wichtigsten Einnahmequelle des Landes. Dabei wurden vor allem US-Unternehmen benachteiligt. Auf dem Bild: Allende besucht eine Kupfermine im Jahr 1972.

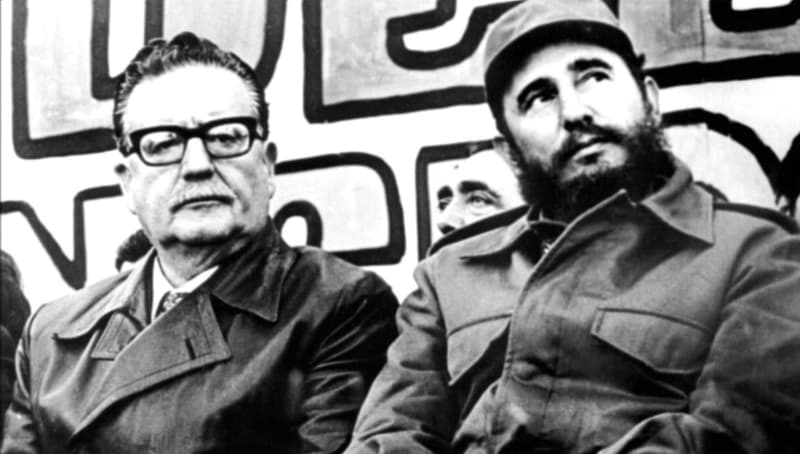

Ende 1971 empfing Allende Fidel Castro in Chile ganze vier Wochen lang. Dadurch verstärkte sich international den Eindruck, dass er eine sozialistische Planwirtschaft nach kubanischem Vorbild einführen wollte.

Nach anfänglichen wirtschaftlichen Erfolgen verschlechterten sich die staatlichen Finanzen drastisch, die Inflation stieg in die Höhe, Lebensmittel wurden knapp. Die soziale Konfrontation eskalierte. Die CIA unterstützte finanziell und durch verdeckte Einsätze die Proteste gegen Allende.

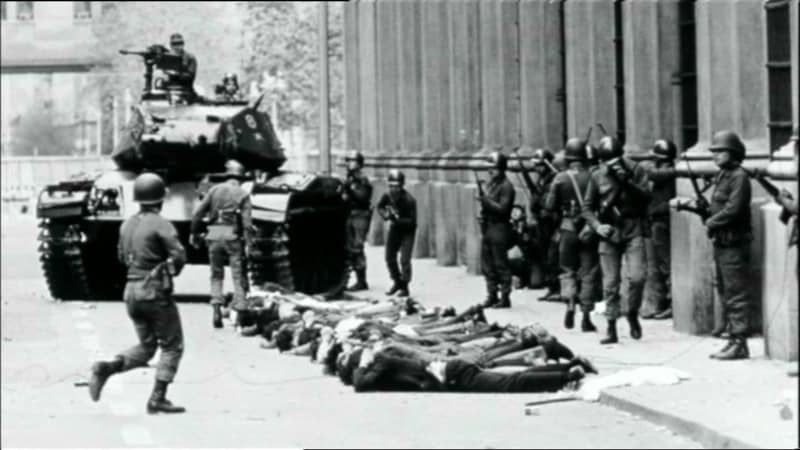

Die Krise eskalierte immer weiter, bis am 11. September 1973 Teile des Militärs sich von Allende abwandten und sich in den frühen Morgenstunden zu Machthabern des Landes erklärten. Eine Szene aus den Straßen von Santiago am Tag des Staatsstreichs.

Pinochet, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, gab sich im Radio als Anführer der Putschisten bekannt. Die Putschisten begründeten ihr Handeln mit angeblichen Plänen Allendes, eine kommunistische Diktatur in Chile zu errichten. Ein seltenes Bild von Pinochet ein Jahr vor dem Putsch.

Am Nachmittag des 11. September erstürmten die Putschisten den Präsidentenpalast. Allende nahm sich daraufhin das Leben, um seine Festnahme zu verhindern. Im Bild das Büro Allendes wenige Tage nach dem Putsch.

Opfer der Erstürmung des Präsidentenpalastes. Kurz vor seinem Tod wandte sich Allende zum letzten Mal an die Chilenen: „Ich werde meine Loyalität gegenüber dem Volk mit dem Leben bezahlen“, sagte er im Radio. „Die Geschichte gehört uns. Es sind die Völker, die sie machen“.

Pinochet schaffte die Demokratie ab und hielt sich ganze 17 Jahre an der Macht, ohne gewählt zu werden. Die damalige Militärjunta von links nach rechts: Luftwaffengeneral Fernando Matthei, Admiral Jose Toribio Merino, Junta-Chef Pinochet und Cesar Mendoza, Chef der berüchtigten Militärpolizei, in einer Aufnahme von 1983.

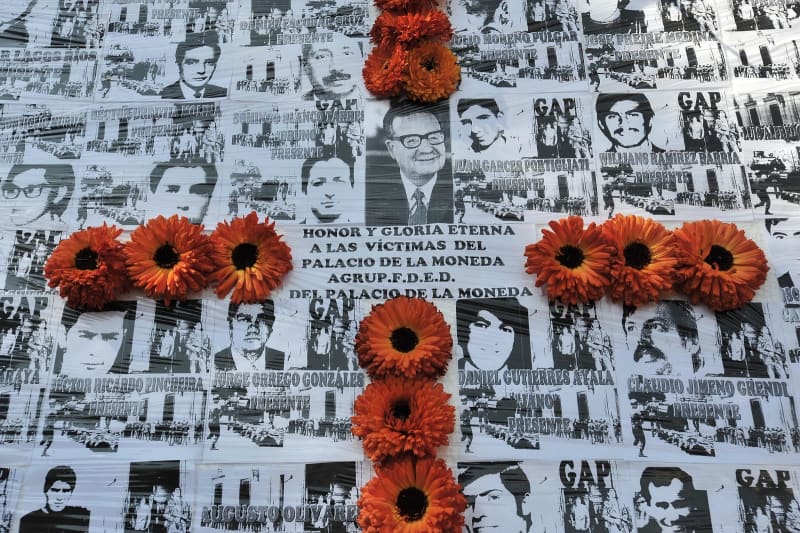

Unmittelbar nach dem Putsch begannen die Folterungen, Verhaftungen und Morde von Opositionellen. Allein bis Ende 1973 wurden mehr als 10.000 Menschen politisch verhaftet. Viele Chilenen "verschwanden". Bis heute fehlt von vielen sogenannten "Desaparecidos" jede Spur. Im Bild ein Protest aus dem Jahr 2013.

Pinochet machte alle Wirtschaftsreformen von Allende rückgängig, gab die Preise frei und privatisierte Staatsunternehmen. Die chilenische Wirtschaft entwickelte sich sehr erfolgreich unter der Flagge des Neoliberalismus, wobei die systematische politische Repression während der ganzen Diktatur anhielt.

Die Repression durch die Pinochet-Diktatur trieb 1,6 Millionen Chilenen ins Exil. Mehrere Tausend nahmen Zuflucht in beiden damaligen deutschen Staaten, der BRD und der DDR. Die spätere chilenische Präsidentin (2006-2010, 2014-2018) und UN-Menschenrechtskommissarin (2018-2022) Michele Bachelet studierte 1975-1979 Medizin in der DDR.

In der von ausgewanderten Deutschen gegründeten Sektensiedlung Colonia Dignidad ("Kolonie Würde") im Süden Chiles, heute als Villa Baviera bekannt, wurden zahlreiche Oppositionelle gefoltert und getötet. Nach draußen gab sich die Kolonie als eine fleißige, landwirtschaftlich geprägte, christliche Gemeinschaft.

Erst in den 90er Jahren wurden die Menschenrechtsverletzungen in Colonia Dignidad der breiteren Öffentlichkeit bekannt. Sektengründer Paul Schäfer, ein evangelischer Prediger und ehemaliger Nazi-Soldat, wurde wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs verurteilt und starb 2010 im Gefängnis in Chile.

Der Film "Colonia Dignidad - Es gibt kein Zurück" (2016) von Florian Gallenberg zeichnet ein authentisches, gut recherchiertes Bild von den Geschehnissen in der Siedlung. Mikael Nyqvist, Emma Watson und Daniel Brühl (von links nach rechts) spielen die Hauptrollen.

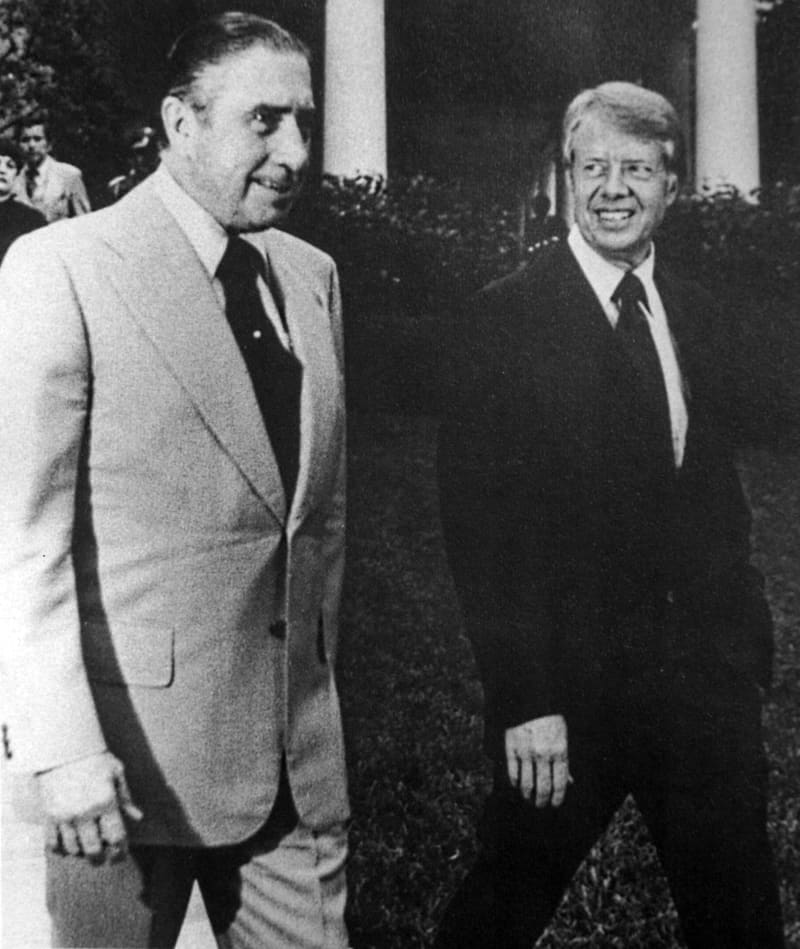

US-Präsident Jimmy Carter (1977-1981) machte Druck auf Pinochet. 1980 wurde eine neue Verfassung verabschiedet, die im Oktober 1988 zu einer Volksabstimmung führte, ob Pinochet einziger Präsidentschaftskandidat sein dürfe. Nach dem "Nein" der Chilenen kam es ein Jahr später zu freien Wahlen.

Oppositionskandidat Patricio Aylwin gewann die Wahlen und löste Pinochet im März 1990 als Präsident ab. Pinochet blieb allerdings Oberbefehlshaber der Armee bis 1998 sowie Senator auf Lebenszeit, was ihm bis zu der gerichtlichen Aufhebung des Titels im Jahr 2000 Immunität verlieh.

Während eines Besuches in London 1998 wurde Pinochet auf Ersuchen des spanischen Richters Baltasar Garzon festgenommen und saß bis 2000 in Auslieferungshaft. Garzon wollte ihn wegen Menschenrechtsverletzungen vor Gericht bringen. Die britische Regierung lies Pinochet am Ende aus Gesundheitsgründen frei.

Pinochet starb am 10. Dezember 2006 im Alter von 91 Jahren. Menschenrechtsgruppen bedauerten, dass er trotz laufender Ermittlungsverfahren nie zu Lebzeiten verurteilt wurde. Im Bild Pinochet wenige Monate vor seinem Tod.

Drei Jahrzehnte nach dem Ende der Diktatur ist Chile trotz seiner guten wirtschaftlichen Entwicklung noch geprägt von starker Armut und Ungleichheit. In 2019 brachen in mehreren Städten heftige soziale Proteste aus, die Reformen im Bildungs-, Gesundheits- und Rentensystem forderten.

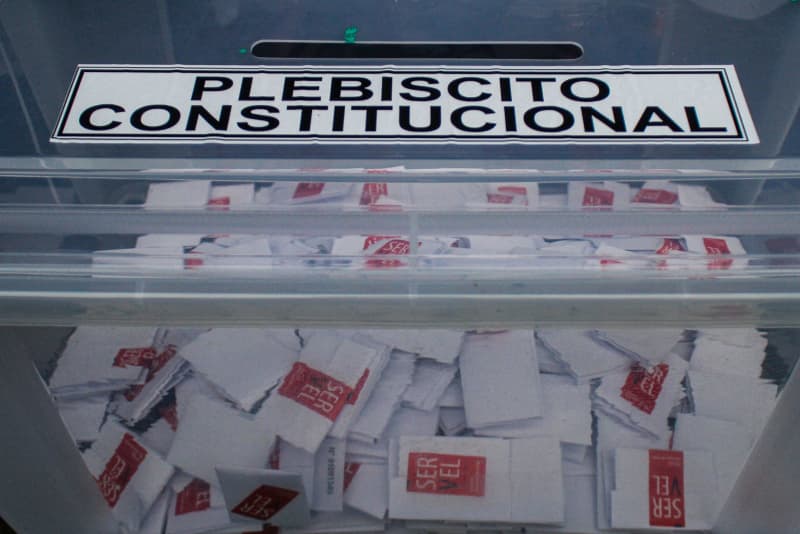

Als Zugeständnis an die Demonstranten wurde im Oktober 2020 eine Volksabstimmung abgehalten, um die Verfassung der Diktatur abzuschaffen und eine neue "Carta Magna" zu erarbeiten. Nach dem Scheitern des ersten, progressiven Verfassungsentwurfes in einer erneuten Volksabstimmung 2022 soll nun ein neuerverfassungsgebender Prozess stattfinden.

Seit März 2022 ist der einstige Studentenführer Gabriel Boric chilenischer Präsident. Der 37jährige linke Politiker will das Land vom Erbe der Diktatur befreien und bezieht sich dabei auf Allende. Die politische Rechte in Chile, die teilweise Sympathien für Pinochet hegt, ist allerdings nach wie vor stark.