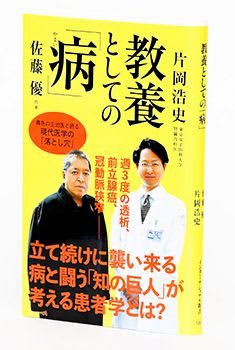

「自己意識は沖縄人」と言い切り、本紙ではその視点から健筆を振るう佐藤優氏。前立腺がんや慢性腎臓病による人工透析の公表に心配を寄せていた読者も多いだろう。

本書は、佐藤氏が腎臓内科の主治医である片岡教授と自らの病について語り尽くしたという意味では一種の闘病記なのだが、一般のそれとはかなり違う。ときにはひとりの病人として、ときには医療のエキスパートと向き合う評論家として、さらには病や死について深く考える哲学者として、さまざまな立場を自在に行き来しながら語るのである。病におぼれすぎず、かといって距離を取りすぎない。そのために必要なものこそが、タイトルになっている「教養」なのだろう。

現在、北海道の山奥でへき地医療に従事している論者にとっては、「新自由主義は医療に何をもたらすのか」という章が最も刺激的であった。世界の潮流に巻き込まれ、医者も経済至上主義、個人主義に傾きつつある。その変化に対して片岡教授は、「心の二割ぐらいは社会的になってほしい」と述べる。佐藤氏は、この新自由主義の本質を「自己決定の神話」に見て、「患者は本当に自分の体について患者の最善の自己決定ができるでしょうか」と問いかける。ふたりの結論は、「医者と患者が一体になって一つの共同体を作ること」だ。そのためにも双方の教養、信頼が欠かせないのは言うまでもない。

現場で治療、研究、後進の指導に打ち込む片岡教授は、いまの医療の問題点を率直に語りつつ、「この本で病気や死について思考する人たちが少しでも増えるといい」と繰り返す。佐藤氏は、その材料に自身の病気の経験を惜しみなく提供しているのである。それによりリアリティーはぐっと増し、最初は「あの佐藤氏が重い病気?」と下世話な関心から本書を読み出した人も、いつのまにか思索の森に足を踏み入れることは間違いない。

本書では、夫人から佐藤氏への生体腎移植の計画が明かされるが、幸いにして手術は成功裏に終わったそうだ。沖縄人としての佐藤氏の筆は、これからますますさえることだろう。読者とともに楽しみにしたい。

(香山リカ・精神科医・むかわ町国保穂別診療所副所長)

さとう・まさる 1960年東京都生まれ、作家、元外務省主任分析官。著書に「国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて」「自壊する帝国」など。

かたおか・ひろし 1970年ニューヨーク州生まれ、腎臓内科医。社会保険診療報酬請求書審査委員、診療ガイドライン作成委員を務める。