Das Opus Dei (lat. Werk Gottes) zählt zweifellos zu den wichtigsten und zugleich umstrittensten Organisationen innerhalb der katholischen Kirche. "Päpstliche Armee", "heilige Mafia" oder "katholische Elite" sind Begriffe, die häufig in Verbindung mit der konservativen Priester- und Laienorganisation gebracht werden. Kurz vor dem 95. Jahrestag seiner Gründung macht das Opus Dei wieder Schlagzeilen. Grund hierfür ist eine Änderung seines rechtlichen Status durch den Vatikan, dessen langfristige Auswirkungen noch unklar sind. (ddp)

Der spanische Priester Josemaria Escriva (1902-1975) gründete das Opus Dei am 2. Oktober 1928. Seine zentrale Botschaft ist, dass jeder Christ unabhängig von seinem Beruf und Familienstand zu einem Heiligen mitten in der Welt werden kann. Ein Porträt Escrivas hängt an der Faschade des Petersdomes in Rom zur Feier seiner Heligsprechung in 2002.

Dem Opus Dei gehören nach eigenen Angaben 90.000 Männer und Frauen in etwa 90 Ländern an, 600 davon in Deutschland. Die meisten Mitglieder sind verheiratet, nur zwei Prozent sind Priester. Alle führen ein strenges Glaubensleben geprägt vom täglichen Gottesdienstbesuch, Gebet und geistlichen Lesungen. Sie müssen das Opus Dei auch finanziell unterstützen und teilweise ihr ganzes Gehalt abgeben.

Escriva wurde im nordspanischen Barbastro geboren und zog kurz nach seiner Priesterweihe nach Madrid, wo er das Opus Dei aufbaute. Die weltweite Zentrale liegt heute in Rom. In Torreciudad, nahe des Geburtsortes von Escriva, errichteten Opus Dei-Mitglieder in den 70er Jahren einen modernen Marienwallfahrtsort (Bild), der jährlich 200.000 Pilger empfängt.

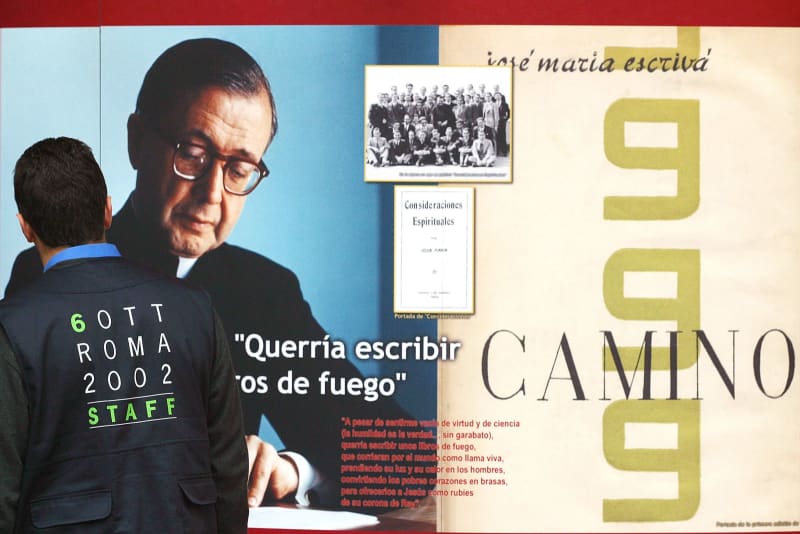

Die Spiritualität des Opus Dei ist in dem Buch "Camino" ("Der Weg") zusammengefasst, dem ersten und am meisten verbreiteten Werk Escrivas. Erschienen erstmals in 1934, hat das Buch bisher eine Auflage von 4,5 Millionen Exemplaren in mehr als 40 Sprachen und gehört somit zu den spanischsprachigen Büchern mit den meisten Übersetzungen.

Das Opus Dei wird als äußerst konservativ in moralischen Fragen angesehen. Aussteiger sprechen auch von psychologischem Druck auf die Mitglieder, der Forderung nach blindem Gehorsam, finanziellen Abhängigkeiten und strikter Trennung von Männern und Frauen bei Einrichtungen der Organisation.

Vielen Nicht-Katholiken wurde das Opus Dei erst ein Begriff durch das Buch "Sakrileg" (2003) von Dan Brown und dessen Verfilmung (2006) mit Tom Hanks und Audrey Tautou in den Hauptrollen. Dort wird das Opus Dei als eine skrupellose Killertruppe im Auftrag des Vatikans dargestellt.

Einen ganz anderen, freundlichen Blick auf die Organisation wirft der Film "There be Dragons" (2011) von Roland Joffe. Dort spielt Charlie Cox die Rolle des jungen Priesters Escriva in den Jahren rund um die Gründung des Opus Dei und den Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs (1936-1939).

Opus Dei-Mitglieder besetzen immer wieder wichtige Positionen in Politik, Wirtschaft und Kirche. Das bescherte dem Opus Dei den Ruf eines konservativen Geheimbundes mit Einfluss jenseits des Religiösen. Ein bekanntes Mitglied war der langjährige, inzwischen verstorbene Sprecher des Vatikans Joaquin Navarro-Valls, im Bild neben Papst Johannes Paul II.

Auch Papst Franziskus engagierte als Sprecher des Vatikans ein Opus Dei-Mitglied, den US-amerikanischen Journalisten Greg Burke (links im Bild). Der langjährige Korrespondent von Time und Fox News in Rom trat allerdings Ende 2018 nach zwei Jahren im Amt überraschend zurück.

Während der Regierung des spanischen, konservativen Ministerpräsidenten Jose Maria Aznar (1996-2003) waren Opus Dei-Mitglieder unter anderem Verteidigungsminister Federico Trillo (im Bild), Generalstaatsanwalt Jesus Cardenal sowie Polizeichef Juan Cotino.

Das Opus Dei betont die Freiheit seiner Mitglieder in beruflichen und politischen Fragen. Diese stehen auch nicht nur konservativen Parteien nah. In Großbritannien beispielsweise ist Labour-Politikerin Ruth Kelly (rechts im Bild) bekennendes Opus Dei-Mitglied. Sie war Frauen-, Verkehrs- und Bildungsministerin in den Regierungen von Tony Blair und Gordon Brown.

Zu den berühmtesten Bildungseinrichtungen des Opus Dei gehört die Wirtschaftsschule IESE in Barcelona, die auch über eine Niederlassung in München verfügt. Dort studieren Top-Manager aus aller Welt und zahlen bis zu 130.000 Euro für ein MBA. Im Bild spricht der heutige spanische König Felipe VI. in der Außenstelle des IESE in New York im Jahr 2012.

Das Opus Dei betreibt private Schulen, Studentenheime, Tagungshäuser und Universitäten. Ein Beispiel ist die medizinische Universität Campus Bio-Medico in Rom, die fünf Gesundheitsstudiengänge anbietet und ein Forschungszentum sowie ein Krankenhaus mit 400 Betten unterhält. Im Bild die neue im Jahr 2020 eröffnete Notaufnahme.

Das Opus Dei freut sich auch über eine wachsende Präsenz in den USA. Die US-Zentrale (Bild) in New York befindet sich mitten in Manhattan. Neben der regionalen Leitung der Organisation beherbergt das Gebäude verschiedene Bildungseinrichtungen für Männer und Frauen.

Der Opus Dei-Priester Jose Horacio Gomez ist seit 2011 Erzbischof von Los Angeles, mit 4,5 Millionen Katholiken das größte Bistum in den USA. Gomez war von 2019 bis 2022 Vorsitzender der US-Bischofskonferenz. Somit war der in Mexiko geborene Gomez der erste Latino an der Spitze der US-Bischöfe.

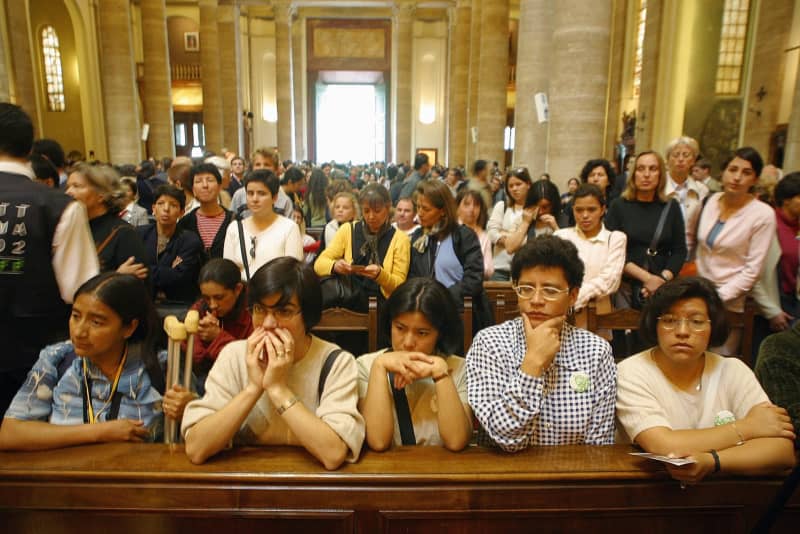

Papst Johannes Paul II. (1978-2005) pflegte eine besondere Nähe zum Opus Dei. Er sprach Gründer Escriva in 1992 selig und zwanzig Jahre später heilig. Im Bild der Petersplatz in Rom während der Heiligsprechungsmesse von Escriva am 6. Oktober 2002. Mehr als 300.000 Menschen nahmen daran teil.

Der verstorbene polnische Papst errichtete das Opus Dei als "Personalprälatur". Dabei handelte es sich um eine einzigartige Rechtsstruktur, die dem Opus Dei bislang eine große Unabhängigkeit verlieh und beinahe zu einer Art weltweiten Diözese machte. Die ersten zwei Nachfolger Escrivas, Alvaro del Portillo und Javier Echevarria (Bild), wurden zu Bischöfen geweiht.

Franziskus hat allerdings das rechtliche Wesen des Opus Dei verändert und reinen Priestervereinigungen gleichgestellt. Das lässt viele Fragen offen bezüglich des Status der Laien, die die größte Mehrheit der Mitglieder ausmachen. Im Bild der aktuelle Prälat des Opus Dei Fernando Ocariz zu Besuch beim Papst.

Ocariz, seit 2017 dritter Nachfolger Escrivas, hat angesichts der letzten Entscheidungen aus dem Vatikan die Verbundenheit des Opus Dei mit dem Papst betont. Experten sprechen über eine "Degradierung" der Organisation, die allerdings jenseits kirchenrechtlicher Betrachtungen wenige praktische Konsequenzen für den Alltag der Mitglieder haben sollte.

Die regionale Leitung des Opus Dei in Deutschland sitzt in Köln. Die Kölner Erzbischöfe pflegen traditionell gute Beziehungen zu der Organisation. Kardinal Rainer Maria Woelki (Bild) promovierte an der vom Opus Dei geführten Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz in Rom. Er hat allerdings mehrmals betont, dass er kein Opus Dei-Mitglied sei.

In Köln übernehmen Priester des Opus Dei seit Jahrzehnten im Auftrag des Erzbistums die Seelsorge an der Pfarrei Sankt Pantaleon, was in der Vergangenheit für medialen Wirbel sorgte. Sankt Pantaleon ist eine der zwölf großen romanischen Kirchen der Kölner Innenstadt.

Papst Benedikt XVI. besuchte Sankt Pantaleon am 19. August 2005 im Rahmen seiner ersten Deutschlandreise für die Teilnahme am katholischen Weltjugendtag. Im Bild wird er von Jugendlichen bei seiner Ankunft in der Kölner Pfarrei begrüßt.

Vor der letzten Bundestagswahl gab es mediale Berichterstattung und Aufregung über die vermeintliche Opus Dei-Nähe von Nathanael Liminski (links), Chef der NRW-Landeskanzlei und einer der wichtigsten Mitarbeiter des gescheiterten CDU-Kanzlerkandidats Armin Laschet (rechts). Liminskis verstorbener Vater Jürgen war Opus Dei-Mitglied. Nathanael Liminski hat allerdings jegliche Verbindung mit der Organisation zurückgewiesen.

Der Journalist und Buchautor Jürgen Liminski (zweiter von links neben Laschet) gehörte zu den bekanntesten Opus Dei-Mitgliedern in Deutschland. Der Deutschlandfunk-Moderator war häufig zu Gast bei politischen Talkshows im Fernsehen, in denen er konservative Familienwerte diskussionsfreudig verteidigte. Er war Vater von zehn Kindern.