映画史に残る超大作

『バーフバリ 王の凱旋』(2017年)のヒット以降、日本で上映されるインド映画の数はうなぎのぼり、新作公開のインドと日本との時差も短くなっていくようですが、一方で百年を超える歴史を持つインド映画の歴史的名作を見る機会はまだ限られています。そんな中、CS映画専門チャンネル ムービープラスでTV初放映されるのが、1975年に封切られて現在も人々の心に残る、ボリウッド(ヒンディー語映画)のアクション超大作『炎』です。

ヴィールとジャイは、詐欺やコソ泥を稼業として、刑務所とシャバを行き来しつつ気ままに暮らす無宿者。その二人は、昔の因縁のある警察官で現在は引退しているタークルに大金で雇われて、タークルが村長を務めるラームガル村にやってきます。与えられた使命は、絶えず村を襲撃するダコイト(盗賊団)から村を守り、その首領ガッバル・シンを生け捕りにすること。村で暮らすうちに、ヴィールは馬車曳きの娘バサンティに惚れ込み、ジャイはタークルの死んだ息子の嫁であるラーダーに仄かな思いを抱くようになります。しかし、ガッバル・シンがこの村で過去に何をしたかが明らかになり、彼との対決の時が迫ります。

インド人が作る“西部劇”

ダコイトとは武装した盗賊団を表すインド英語で、それまでのボリウッドでも、作中に時おり登場する存在でした。ダコイトの本場とされるのは北インドのチャンバル渓谷(マディヤ・プラデーシュ州、ウッタル・プラデーシュ州、ラージャスターン州などにまたがる地域)ですが、撮影はラージャスターン州の砂漠地帯で行われるのが常でした。監督のラメーシュ・シッピーは空前の大作を作る意欲に溢れ、「ハリウッドの西部劇に匹敵する、インディアン・ウェスタンを作る」というはっきりした目的意識を持ち、「作品のエッセンスはアクションにある」ことも認識していました。

そんな彼が丹念なロケハンを経て選んだ撮影地は、南インド・カルナータカ州の、州都ベンガルールから南西に車で1時間ほどのラーマナガラという僻村で、2ヶ月を費やしてここにラームガル村がゼロから建設されました。タークルの屋敷にはじまり、ヒンドゥー教寺院、モスクに至るまで全てがセットです。ただし、ラーマナガラ周辺には鉄道は通っていなかったので、前半の列車チェイスの部分は、ムンバイ近郊のパナヴェル~ウラン間の単線区間での撮影となりました。

蘇った「マルチスター映画」

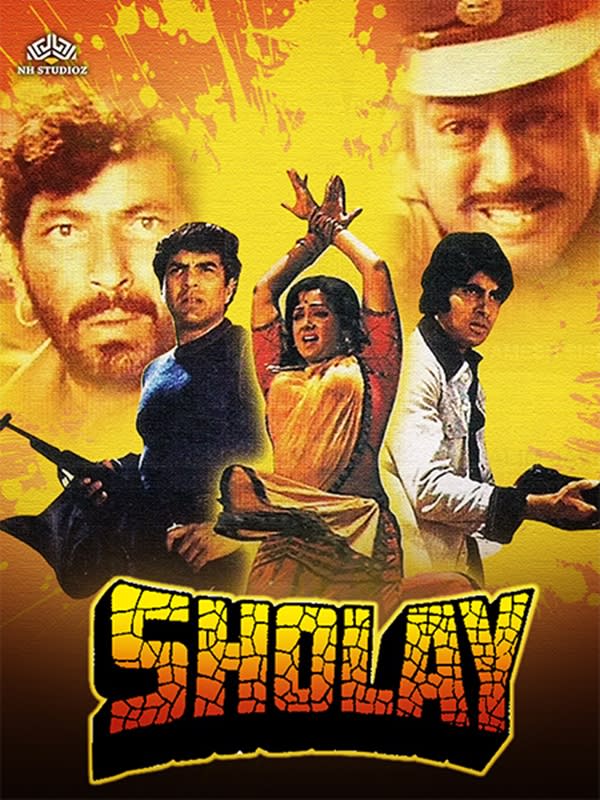

2年半の製作期間と、当時としては空前の3千万ルピーを費やした本作は、ボリウッドではしばらく作られていなかった「マルチスター映画」でもありました。今でこそボリウッドの唯一無二の大御所であるアミターブ・バッチャン、撮影開始の時点ではまだヒットに恵まれない新進俳優で、クレジットの順番も、ダルメーンドル(ヴィール役)、サンジーウ・クマール(タークル役)、へーマー・マーリニー(バサンティ役)に次ぐ4番目でした。本作と、本作撮影中に封切られた『Zanjeer』(1973年、未)、『Deewar』(1975年、未)の大ヒットにより、アミターブは「怒れる若者」型ヒーローの代表格となり、やがてボリウッドは彼の「ワンマン・インダストリー」と言われるまでになるのです。

悪役ガッバル・シンを演じたアムジャド・カーンも、演劇界出身でボリウッドでは無名でした。クルーの中には彼のピッチ高めの声が極悪人に相応しくないのでは?という懐疑的な意見が封切り直前までありました。しかし、本作が世に出るとガッバルは大評判となり、特に子供たちにバカウケしてビスケットのCMに出るまでに。このキャラクターは脚本の時点で非常に魅力的なものだったので、当初はサンジーウ・クマールやアミターブ・バッチャンまでもがガッバル役を希望したそうです。そのガッバルが身に纏うのが、ダコイトの定番だったドーティー(腰布)にターバンではなく、着崩した軍服というのはラメーシュ・シッピー監督の独創でした。

その影響、日本との繋がり、検閲との戦い

1975年8月15日に封切られた『炎』。批評家からの評価はいまひとつで、最初の3日ほどの興行成績も思わしくなく、製作者を落胆させましたが、初週後半から口コミで観客が増えて大ヒットになり、2週目には観客の多くがスクリーンに合わせて台詞をそらんじるまでになっていたといいます。

5年間のロングランを達成した本作は、常にそこに立ちかえる古典という位置づけとなり、リバイバル上映も幾度も行われ、その後に作られる映画にもしばしば引用されるようになりました。『スーパー30 アーナンド先生の教室』(2019年)では「バサンティ 犬共の前で踊るな!」というセリフを歌にした長大なシーンがありますし、『RRR』(2021年)の「ドースティ」ソングには、歌詞にもヴィジュアルにも明らかに「この友情は壊すまい」(Yeh Dosti)へのオマージュがあります。

また本作は、ハリウッドの西部劇『荒野の七人』(1960年)を発想の源泉としており、よく知られているように、同作は黒澤明監督の名作『七人の侍』(1954年)の翻案なので、日本との縁もあることになります。

映画史に燦然と輝く『炎』ですが、時代の制約とは無縁ではありませんでした。封切り当時の1975年は、インディラー・ガーンディー首相が敷いた非常事態令(1975~1977年)の只中で、映画の検閲も強化されていました。検閲委員会は本作のエンディングを問題視し、大幅に変更しなければ認証しないとして、どんな交渉にも応じず、結局クライマックス・シーンは撮り直しに。製作者が本来意図していたオリジナルのエンディングは、現在はインターネット・アーカイブ上にあるディレクターズ・カットとして観ることができます。

文:安宅直子

『炎』はCS映画専門チャンネル ムービープラス「ハマる!インド映画」で2023年9月放送