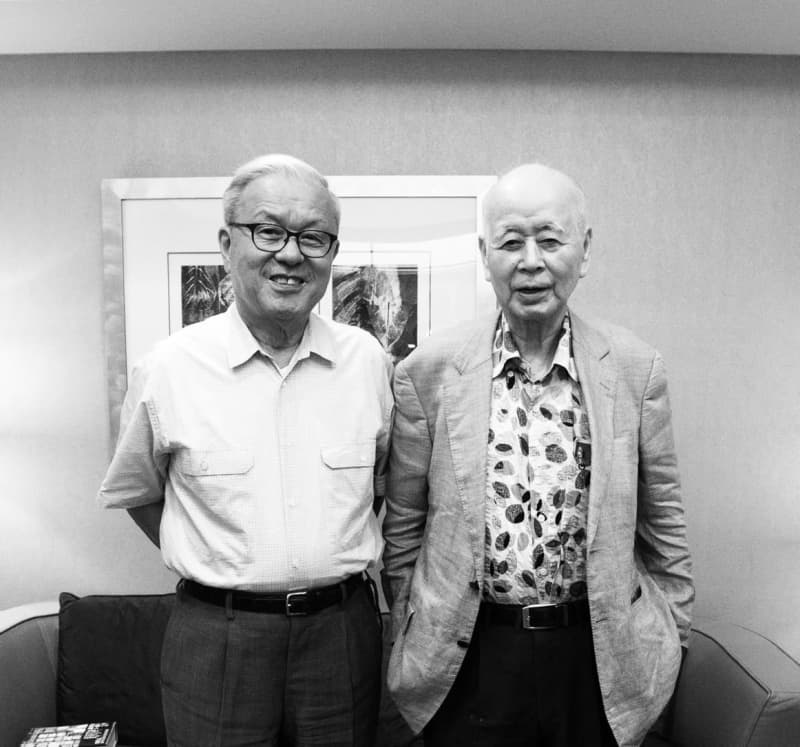

出版界のレジェンド二人!

花田 続く出版不況などで、いま出版界に元気がない。雑誌界のリーダーとも言うべき月刊『文藝春秋』も、精彩がありません。そこで出版界のレジェンドとも言うべきお二人に、出版の面白さや体験したエピソードなどをお聞かせいただき、いまの出版界、雑誌界に活を入れていただきたいと思って、この対談を企画しました。

木滑 そんな話をするのはつらいな(笑)。

田中 照れくさいしね。「レジェンド」なんて言葉が最近、流行っているね。片仮名の言葉で覚えられない言葉が出てくる。

木滑 今年(2015年)は戦後70年でしょ。もう僕らの時代は一昔どころか、過去になっている。これまで何度も新しい時代が来ては消え、来ては消えていったんだから、いまさら僕らが喋ってもしょうがないですよ。

僕は「雑誌作りはスポーツだ」と言っていたけど、スポーツ選手と同じで編集者の寿命は短い。花田さんみたいに長い人は稀(笑)。

花田 対談の前に改めて年齢を調べたら、木滑さんが85歳、田中さんが87歳と(2015年当時)、お二人とも見た目が元気でお若いので、ちょっと驚きました。田中さんは最近、足が悪いそうですが、歩くと痛むんですか?

田中 痛くはない。杖があれば歩けるんだけど、足や腰が重いんだよね。

花田 いまは、高齢者向け住宅にお一人でお住まいですね。

田中 カミさんが亡くなってから一人暮らしを始めたんだけど、やっぱり料理ができないとダメだね。おかずが作れないから、デパ地下なんかで買ったりしていたんだけど……。

木滑 たまに銀座のデパ地下で偶然、お会いしましたよね(笑)。

田中 だんだん嫌になっちゃって、そういう高齢者向けのところに引っ越したんですよ。女性の方が多い。

花田 他の住民の方と交流はあるんですか?

田中 そういう社会的会話をする空間はあるんだけど、まだあまり行ってない。

木滑 行かないの? 田中さんは知らない女の人とチャラチャラするのがうまいんだから、独身女性と仲良くなればいいじゃない(笑)。

花田 女性と接したほうが楽しいでしょ。

田中 まぁ、そりゃそうだね(笑)。

木滑 このようにね、一定年齢を過ぎたらもう駄目なんだよ(笑)。老人漂流時代なんて言われているけど、我々はもう関節が痛いだの、あそこがダメだのと、そういう話しかできない。健康雑誌ならいいけど、こんな対談は無理(笑)。あとは自慢話になっちゃうからね。

朝日新聞が夏目漱石の小説をまた連載してて、改めて読むと「漱石は当時はかっこよかったんだな」と思うけど、でもいまの時代に漱石を連載してどうするんだろうとも思うんだよ。昔話ってそういうもんだよ。

花田 僕は数年前から、毎年一作家を集中的に読もうと思って、谷崎潤一郎や漱石を読んだんですが、改めて読むと面白いんですよ。だから朝日はうまいこと考えたなぁ、と感心しました。著作権も切れているから元手もかからないし(笑)。

木滑 もちろん読めば面白いけど、ずいぶん世の中が変わってきているでしょ。かつて産業革命が起きて、世の中がどんどん変わっていった。蒸気機関が発明されて産業効率が長足に進歩したんだけど、でもITというのは全地球的に同時に起こった革命だから、変わっていったことすら気付かないほど。知らない間に大人も子供も巻き込んで、変化している。

ここまで劇的な変化をすると、老人はついていけないね(笑)。で、そういう時代に昔の作品を読むというのは、何か意味があるのかなぁなんて思っちゃうんだよね。

編集に大切なのはヤマ勘

花田 お二人にぜひお聞きしたいのは、雑誌が持つ面白さとか強みみたいなものがあるはずなのに、それがいまは出てきていない。だから、雑誌の魅力や出版、編集の面白さを若い編集者にも伝えていただきたいんです。

木滑 編集なんて教えてできるものでもないからねぇ。いま、大学で「文学部をなくす」という話が出てきているけど、文学や編集というものは勉強して論理を学べばできるようなものではなく、ヤマ勘でやるものなんだよね。自分で鍛えるしかない。だから、文学部ってなくてもいいのかな、とちょっと思っている。

花田 文学部といえば、筑波大学の古田博司先生に聞いた話では、語学の先生がたくさんいるんだけど受ける生徒が減ってしまって、教授が余っているそうです。第二外国語を取らなくなってしまった。でも筑波大学は国立で、教授たちは国家公務員だからやめさせることもできない。

田中 それはいまだけじゃないよ。柴田翔が「されどわれらが日々」で芥川賞を受賞したのは1964年で、彼は東大の独文の教授だったけど、その時でも生徒がいなくなっちゃったという話をしていた。まぁ、そのあと少しは戻ってきたみたいだけど、いまはもっと減っているだろうね。

木滑 僕は主に雑誌をやっていたけど、出版物を作るというのは音楽でいう即興演奏、インプロビゼーションなんだね。ジャズで今日、成田空港に着いたミュージシャンがステージにパッと入ってきて、それに渡辺貞夫がアルトサックスで応えて、それにまた乗っかって──と演奏が成立して一曲できちゃう。そういう感覚だね。

田中 楽譜がないんだね。

木滑 この間、友人が病気になったんで、ニューヨークに見舞に行ってきた。アメリカでは音楽に限らず、「インプロ」なんて略されて流行語になっている。いろんな業界でヤマ勘で仮説を出して、それにパッと乗っかってドッと前に行く。雑誌もそういう感覚で編集するのがいいんだ。ジャズ編集だな。花田さんは昔からやっているでしょ(笑)。すべての創造は本能から。

花田 いまの雑誌はどうですか? たとえば『文藝春秋』をお読みになって、どう感じていますか?

田中 大変だなとは思いますよ。これだけ多岐にわたるテーマがあると編集が大変で……。もっと単純化すればいいのになと思う。

木滑 雑誌の中身だけでなく、出版にはいろいろなものがついているでしょ。構造から何から、根本的に考え方を変えていかないといけないかなとは思う。

ドイツで救急搬送される

花田 そもそも健五さんはなぜ、文藝春秋に入ったんですか?

田中 たまたま、文春に顔のある友人がいたんだよ。

花田 出版をやりたかったんですか?

田中 まぁ、ジャーナリストの何かになりたいとは思っていましたね。それくらいしかなれないだろうと(笑)。ジャーナリストとか物書きは、勉強しなくてもよかったからね。

そもそも大学に行く時だって、勉強しなくて済むと聞いたから文学部に行ったんだよ。それも、英文などより競争率が低いからと独文を選んだだけ。それで、いかにうまく遊ぶかを考えていた。もちろん、アルバイトもしましたけどね。自活していたから。

肉体労働もやったし、家庭教師もやった。それから、当時の新制高校には第二外国語があって、新宿高校でドイツ語を教えてた。一年前に大学でドイツ語を始めたばかりで、高校で教えているんだからいい加減なものだね(笑)。

それで、ドイツ語を中途半端にやったなという後悔があったから、会社を辞めてから真面目にやろうとドイツへ行ったりしたわけよ。行ったり来たりで、合わせて一年くらいは行ったかな。

木滑 でも、ドイツの郵便局で倒れちゃったんでしょ。

田中 そう。心房細動が起きてね。シュツットガルトでのことなんだけど、向こうの東大病院みたいなところに運び込まれた。倒れて一時間半くらいで目を覚ましたら、なんか高そうな病院だったから「俺は帰る」と言ったんだけど、「冗談じゃない」と引きとめられた(笑)。

翌日に退院して、もらった薬を飲みながらフランクフルトで五日間過ごして、帰国した。家に帰って寝る時に、頭が熱くて重い。これはおかしいと病院に駆け込んだら、軽い脳梗塞だったんだよ。だから倒れたのも、脳梗塞に心房細動が合わさったからじゃないかと思う。幸い、脳梗塞は薬で治った。

木滑 年寄りは、いつの間にか病気の話になっちゃうな(笑)。

花田 文春に入って仕事はどうでしたか? 面白かったでしょ?

田中 いや、面白くなかったな。「自分が役に立つことがあるのかな」と思っている時期が5、6年あったからね。というのは、新人時代は原稿取りくらいしかしないでしょ。

木滑 岩田専太郎の絵も取りに行ってませんでした?

田中 行ってた。絵を待っている間に、他社の編集者とマージャンをしてたな。

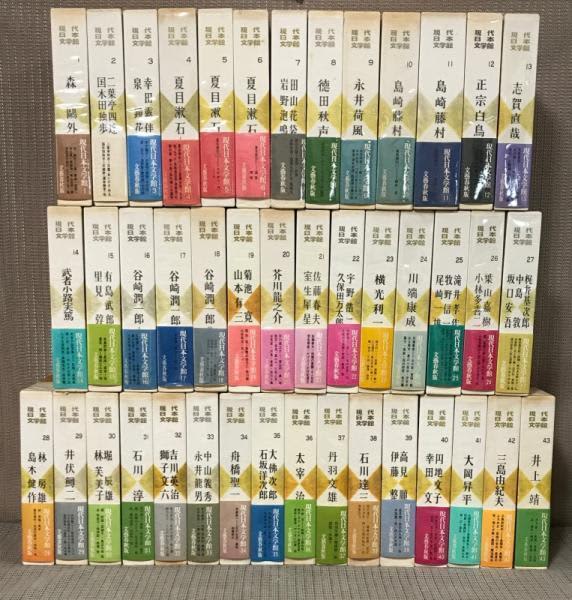

で、そのあと、『現代日本文学館』とか『大世界史』とかを編集した時に少し忙しくなってきて、少しは会社の役に立ってきたかなと思ったね。

活気に満ちていた文壇

花田 役に立つも何も、『現代日本文学館』は健五さんが先頭でやったものでしょう。あれはいい全集でした。装幀もすばらしかった。健五さんはその後、『大世界史』をやって論壇の人と交流を深めたんですよね。

田中 それはそうだね。その後、『諸君』に出てもらった物書きは、その時に出会った人が多いですね。林健太郎と腹割って話すようになったのもその時だし。

花田 『現代日本文学館』は、小林秀雄さんの責任編集でしたよね。

田中 『現代日本文学館』の編集の助っ人をやったのが大岡昇平、中村光夫で、僕は使いっ走りみたいなものだった。

ある時、誰を入れるか、誰と誰を組み合わせるかの荒目次ができて、各著者に挨拶をすることになった。それで僕は石川淳のところに行ったんだ。そうしたら石川淳が、「俺と小林は同い年なんだよ……。なんで俺が”相乗り”(他の作家と組み合わせて一冊にする)なんだよ」と怒った。

戻って会議でそう伝えると、小林さんは「じゃあ、石川は一冊にしよう」という。すると大岡昇平が、「小林(──大岡さんは後輩なのに呼び捨てにするんだよ──)、そんなことでどうする。全集が物にならないぞ」。酒が入っていたせいか、「やるか、この野郎!」なんて騒ぎになっちゃった(笑)。

翌日、たまたま大岡昇平、中村光夫らとゴルフに行ったんだけど、送り出した僕に大岡が、「昨日、面白いもの見たな。小林秀雄の酔っ払った姿は久しくなかった」と言われた(笑)。いい歳していたけど、みんな子供みたいでしたね。そういう文壇の面白さも、いまはなくなりましたね。

花田 結局、石川淳さんは一人で一巻になったんですか?

田中 そうですね。なりました。

初仕事は長嶋茂雄の取材

花田 木滑さんは、立教大学を出て平凡出版(現マガジンハウス)に入社したのはなぜですか? 出版をやりたかったんですか?

木滑 そもそも、僕らの時代は就職氷河期。というのも、戦後すぐで経済がまだ回復していなくて企業も立ち直っていない。だから、就職先もない。勉強できる人は就職できたんだろうけど、僕みたいなできない学生はコネを使うしかなかったんだ。でも、親父のツテを辿ってもなかなかうまくいかなかった。

僕は立教新聞を手伝っていて、平凡出版から広告を貰っていたから付き合いがあったんです。創業者の岩堀喜之助さんや清水達夫さん(のちの社長)に就職先も紹介してもらったんだけど全部駄目で、最終的に「しょうがない。俺のところにくるか」と誘われて入った。

だから出版なんて考えてもいなかった。ただ、その頃はアメリカが面白かったから、そういう文化に触れたいというところは根本にあったんだろうとは思います。

花田 平凡出版にはどんなイメージを持っていました?

木滑 まだ会社ができて10年経ったくらいだったけど、『月刊平凡』が100万部出ていましたからね。発売日には本屋の前に行列ができてた。学校では「就職どう?」と訊かれても、「まだ決まってない」と決まったあとでも答えていました。ミーハー雑誌をやることを、大きな声では言えなかった(笑)。

花田 入ってまず何をやらされたんですか?

木滑 『月刊平凡』で、「おまえは立教を卒業したんだから、同じ立教の長嶋茂雄の取材に行って来い」と(笑)。杉浦忠や本屋敷錦吾がいて、監督は砂押邦信。立教が強い時代だった。いまでも会うと、長嶋は「あの時、変な安いとんかつ屋に連れて行ってくれましたね」と言いますよ。

花田 最初にこれは面白いなと思った仕事は?

木滑 『平凡パンチ』ですね。創刊が1964年。ものすごく面白かったですね。

学生運動の時は取材にも行ってた。安田講堂には野坂昭如と、新宿騒乱には三島由紀夫と、「平凡パンチ」って書いた腕章をつけて現場に行きましたよ。

徹夜で校了して、帰りに車で”戦場”のあとを通ったけど凄かったなぁ。そういえば後年、『週刊文春』の女性に「野坂さん、三島さんの取材に付き合ったんですか、凄いですね!」なんて羨ましがられたな。

とにかく、世の中が面白かった。毎日、何が起こるかわからない。そういう面白さがあったなぁ。

花田 以後、『an・an』(1970年)、『POPEYE』(1976年)、『BRUT-US』(1980年)と次々と新しい雑誌が創刊され、雑誌好きの僕はワクワクしてました。いまでも『POPEYE』『BRUTUS』の創刊号から百冊は保存してあります。

木滑 『平凡パンチ』は東京オリンピックの64年創刊でした。『anan』が大阪万博の70年創刊。83年にマガジンハウスと社名を変更したんです。そして『POPEYE』『BRUTUS』と続き、そのあと『Olive』が出て、けっこう忙しかった。とにかくこの時期、高速道路はできる、新幹線は走る、世の中、音を立てて変わる。眠るのが惜しいような時代だった。

編集者として嬉しい瞬間

花田 健五さんは『諸君』の初代編集長ですが、これは面白かったでしょう。

田中 池島信平さんとしては売れなくてもいいからやれという感じだった。要するに池島さんは戦後、『文藝春秋』を生き返らせた自信があった。でも『文藝春秋』が売れ過ぎちゃって、ま、無茶ができなくなったというか、言いたいことを言える雑誌が欲しくなったんでしょう。加えて、当時の左翼一辺倒の思想的な状況があって『諸君』を立ち上げた。僕の編集長時代の後半くらいには、その理想の姿になったかなとは思っているけどね。

まぁ、苦労はしましたね。有吉佐和子がふらっと編集部に来て「手伝おうか」と言ってくれたんだけど、今度の雑誌は小説が入らないんだと断ったこともあったな(笑)。

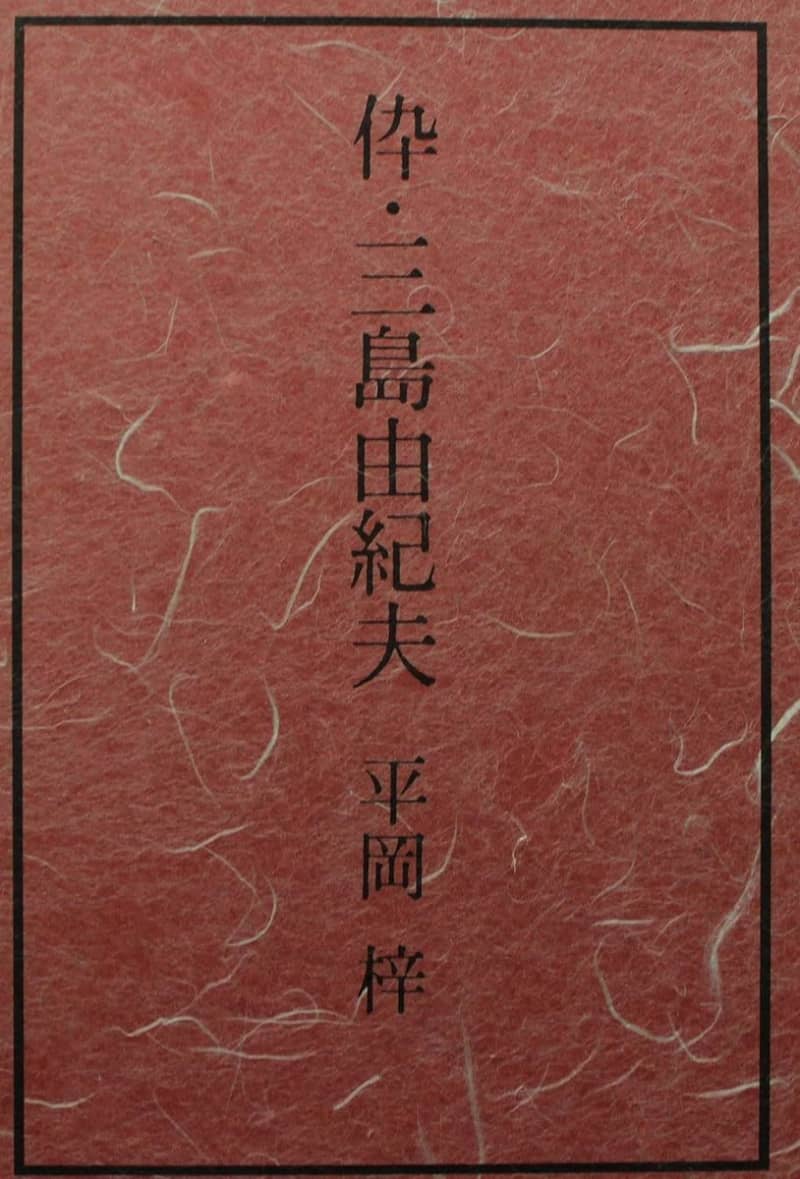

僕がラッキーだったのは、三島事件のあとに三島由紀夫の父、平岡梓さんの『倅・三島由紀夫』を掲載できたこと。これで道ができたね。

花田 三島事件は1970年11月25日。ぼくは『週刊文春』にいました。〆切ギリギリで、無理すれば間に合った。なのに編集長がその週の号では特集せず、『週刊新潮』は特集をして差をつけられた。

健五さんが三島さんの母親・倭文重さんではなく、父親に目を付けたのがよかったですね。だいたい、子供の話を聞くなら母親に行くじゃないですか。

田中 さっきの独文の話じゃないけど、セカンドベストというか、トップを狙わないんだね(笑)。母親はみんなが狙う。事実、殺到して結局、どこも物にはならなかった。各誌の記者、編集者が待っているなか、部屋の隅でキョトンとしている父親がまたいい顔をしていた。それで話しかけたのがキッカケです。

ひと月ほどしてから、梓さんから電話があった。「田中さん、三越行きませんか」と誘われて、三越の特別食堂で飯を喰うことになった。そこで、「こんなものはものになりますかね」と藁半紙みたいな原稿用紙に鉛筆で書かれた原稿を出してきた。読んでみると、これが面白いんだよ。それで連載が始まったんです。それが『倅・三島由紀夫』だった。

花田 編集者って、面白い原稿が入った時が一番嬉しいですよね。

木滑 しめた! と思うもんね。

田中 一生に一度あるかないかだ(笑)。

花田 木滑さんはそういうのはありますか?

木滑 五木寛之の「青年は荒野をめざす」かな。彼はこれを『平凡パンチ』で連載して五木さんがデビューしたんだけど、あの頃、若い者はみんなシベリア鉄道に乗りたがったものね。

『平凡』表紙の哲学

花田 木滑さんといえば、雑誌の表紙のために、羽田空港やいろいろな所で、来日したばかりの世界の有名俳優や女優を「ちょっとこっちへ」と誘導、パシャリと撮って表紙にしていた──というエピソードが残っています。

木滑 業界では”第二税関”なんて言われてた。相手は何が何だかわからないうちに撮っちゃう。いまだったらテロリスト扱いされただろうな(笑)。

まず、帝国ホテルなどのフロントやクラークと話をつけておいて、誰か有名人が来るという情報があったら教えてもらう約束をしていたんです。「今度、ジェームズ・スチュアートが来ますよ」と連絡が入る。時々、同名異人のこともある(笑)。調べてみたら、役者でも何でもない、アジア財団かなんかの偉い人だったり。

で、撮影したいんだけど、なかなかスタジオには連れて行けない。なかには、トランジットのためだけに羽田空港に来た人もいる。だから、ホリゾント(撮影背景用の白い幕)を持ち運べるよう改造して、それを空港まで持って行ってセッティングしておいて、その場で撮影できるようにしたんです。

日本の女優さんとツーショット写真という企画になるんだけど、女優さんはアメリカの俳優や歌手に会えるもんだから、時間を都合してくれて楽(笑)。でも、トラックで移動したりして大変だった。アラン・ドロンは、どっかのホテルのプールまでホリゾントを持って行って撮影しましたよ(笑)。

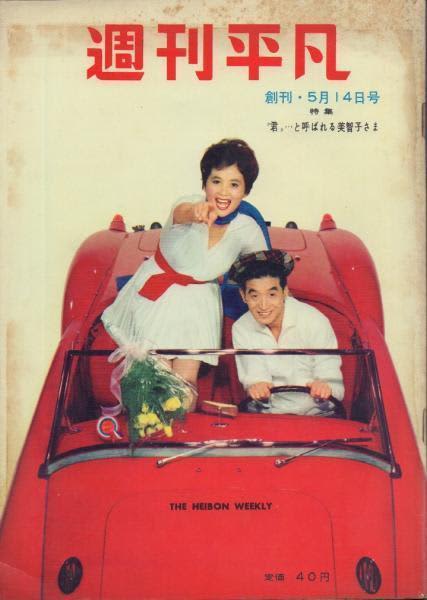

花田 『週刊平凡』の表紙の写真はいつも豪華でしたよね。長嶋茂雄、大鵬、美空ひばりなんて組み合わせもあった。あんなことは、いまじゃ絶対できません。

木滑 初代編集長の清水達夫は、表紙写真は・異種交配・で行くと。つまり、これまでスターというと映画俳優だったけど、歌手もスポーツ選手もファッションモデルもアナウンサーも力士も全部スターで、それらを組み合わせることで面白さを出す、という方針だったんです。

で、大変だったのは創刊号の表紙。清水さんが「木滑君、創刊号には赤いスポーツカーがいるんだ」と言い出した。でも、外国の雑誌には出ているけど、当時は日本には赤いスポーツカーなんてどこにもなかった。

一所懸命探したけど、やっぱりない。弱ったなぁと思っていたある日、六本木から溜池までタクシーで移動中、自動車修理工場に赤いスポーツカーがあったのを偶然、発見した。すぐさま「運転手さん、停めて!」と言って、工場に飛び込んだ。

「この車、誰の?」と訊いたら、アメリカ大使館の人の車だという。「借りられないかな」と言うと、「このビルの上に住んでますよ」と教えてくれたから、早速行ってお願いしたら「ここで撮るならかまわないよ」とのことだった。

そこで、高橋圭三と団令子を連れて来て、ホリゾントも持って行って撮影をした。扇風機を回してスカーフがはためくようにして、車が走ってる感じを出したりしてね(笑)。

花田 お二人が知り合ったのは、何がキッカケですか?

木滑 田中さんに声をかけられたんです。新潮の新田敞さんとか、朝日の涌井昭治さんと集まる会合に誘われて。

花田 昔は、出版社の人も新聞社の人も、よく一緒にメシ喰ったり酒飲んだりしていましたね。

木滑 週刊誌記者と交流したりね。

田中 いまはそういう交流がないみたいね。朝日や文春なんて、ケンカしながらも仲が良かった。

蕎麦のためにジェット機を

花田 朝日の現役記者が『文藝春秋』に記事を書いたりしていましたが、いまは少ない。

木滑 京都は狭い街だから、京都大学の先生たちが先斗町なんかで飲んでいると、飲み屋で他学部の先生としょっちゅう会うそうです。それで年中、情報交換をしたり、刺激を受けたりしている。一方、東大の先生はそれがない。ノーベル賞を受賞する/しないはその差じゃないか、なんていう話がありますね。

そういや、その集まりで、「ソニーの盛田昭夫さんが『ファルコン』という小型のジェット機を開発したから乗せてもらおう」なんて話になりましたよね。ソニーのほうものりがよく、しょっちゅう長崎に行ったり、函館に行ったりしたものです。蕎麦を喰うためにだけ、ジェット機に乗ったこともあった(笑)。

田中 函館ではゴルフもやったな。

花田 池島信平さんも、よく香港に邱永漢さんや文壇の先生方と飯を喰いに行ったりしていましたね。

木滑 いい商売だったんだよ(笑)。

花田 いまでもいい商売なんですよ。お二人も面白かったでしょ。

木滑 面白かったですね。

田中 うん、面白かった。

木滑 前に、雑誌協会の年末に出る会報に「あー、面白かった」と書いたら、みんなに怒られたな。「この不況に『面白かった』はないだろう」って(笑)。

田中 FIPP(国際雑誌連合)の東京大会も、雑誌業界が元気だったからできたんだね。FIPPは世界大会を2年に1回やっているんだけど、98年の大会を東京で行うことになった。

それで困ったのは、会場をどこにするかということ。たとえば、アムステルダムはコンセルトヘボウ管弦楽団のコンサート会場を使い、オーケストラが演奏をする。アメリカのオーランドならディズニーワールド、パリならヴェルサイユ宮殿……と各国、その国の色が強く出る場所を会場にしている。日本のアイデンティティを見せつける場はどこなのか、となかなかまとまらなかった。

最終的には帝国ホテルで行うことになり、女性が着物を着てサービスし、さらに力士を呼ぼうということになった。

それで場所中だったけど、相撲協会に行ってお願いした。英語を喋れる小錦はどうか、あと貴乃花、若乃花も来て欲しいとお願いしたら、全部聞いてくれてね。場所中なのに、取り組みが終わるとすぐに羽織袴姿で来てくれたよ。6時半の開会に間に合わせてくれた。桝酒の桝にサインをすることになったんだけど、貴乃花には行列ができていたな。

木滑 その時、僕は理事長の田中さんの命令で、外国人の接待担当だったからよく覚えていますよ。東京能楽堂に連れて行って、「退屈するだろうな」と思ったけど、そうでもなかったですね。みんな楽しく見ていた。

一番よかったのは、明治記念館。夜、亭々たる木の下で、女性が一人篠笛を吹く。スポットライトは一つだけの神秘的な演出で、みんな見入っていましたよ。

花田 お話をうかがえばうかがうほど、面白いエピソードが出てきますね。お二人の話をうかがって改めて、こんな面白い仕事はない、と思いました。木滑さんは、もう雑誌作りをしたいとは思わないんですか?

木滑 同じ雑誌を長くやるのはやっぱり飽きますね。定期刊行物は、どうしても繰り返しになるから。「また同じことをやってるな」と思っちゃう。花田さんは?

花田 これが、いつまで経っても飽きないですねぇ。

木滑 いいなぁ。本当に楽しんでいるんだな(笑)。

花田 最後に木滑さん、いまの雑誌界の若い人たちに激励の言葉を。

木滑 創造とは”本能”の産物。”本能”とは、辞書で見ると「生まれつきそなえている性質」と書いてある。人それぞれが持っている本能が、教育や家庭や友人たちの影響を受けて独得のものになっていく。

もっと乱暴に言うと、”本能”とは好き嫌いといってもたいした間違いではないかもしれない……つまり、インプロのことなのです。そして、もうひとつ。”年をとる”ということ。年月を経ると円熟して“味”が出るという話もあるが、編集はスポーツと考えると、ある程度、急いだほうがいいかもしれないね。