大津市立中学校2年の男子生徒がいじめを苦に自殺した事件をきっかけに制定された「いじめ防止対策推進法」が、28日で施行10年を迎えた。同法は、いじめを「児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義。早期の発見と対処を学校や教育委員会に求め、いじめの認知件数はこの10年間で大きく伸びた。同法が位置付けたいじめの「重大事態」に対する第三者調査の体制整備も進む。ただ、有識者らは事実関係を明らかにする調査の公平性や被害者に寄り添った対応の不十分さを指摘し、法改正の必要性を訴えている。

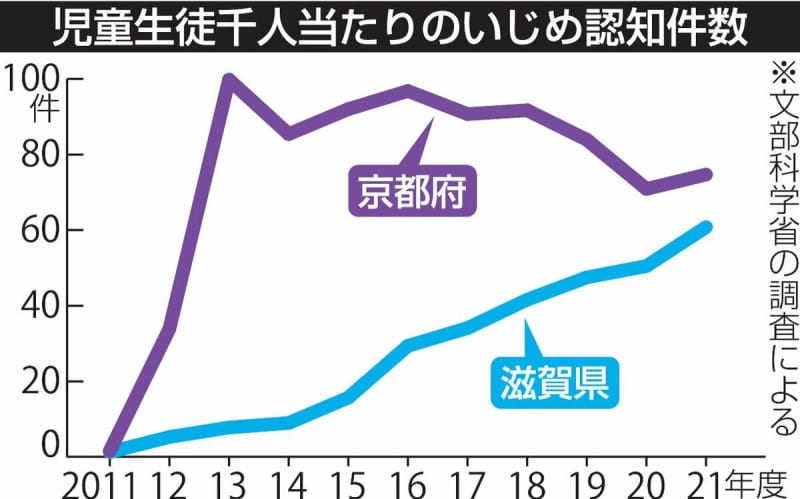

小中高校、特別支援学校の児童生徒千人当たりのいじめ認知件数は、大津のいじめ自殺や法の施行を機に大幅に増えた。滋賀県内では、法施行前の2011年度はわずか1.3件だったが、21年度は60.8件が認知された。滋賀県教育委員会は、教員研修などを通じて、いじめを積極的に把握しようとする意識が学校現場に浸透してきたためだとみる。

同様に、京都府内でも11年度の1.6件から21年度は74.7件に増加した。京都府教委は、法施行を受けて「嫌な思いをした」といった軽微な事案も含めていじめの件数を集計する方針に見直したという。

さらに、京都市を除く全公立小中高、特別支援学校の児童生徒を対象にアンケート形式の独自調査を年2回実施するようになったことも、認知数の急増につながった。把握した事案に対し、学校は児童生徒に聞き取りを行い、いじめが解消しても3カ月間の見守り期間を設けるなど、事後対応も手厚くしているとする。

この10年で、いじめの兆候を見逃さないとの雰囲気がつくられる一方、丁寧な対応が求められる学校現場の負担は増している。

滋賀県内のある公立小校長は、被害を受けた児童のケアだけでなく、加害児童にも同じ事を繰り返さないよう指導するのに時間がかかったと振り返る。「保護者対応は夜間になることがあり、疲弊感がある」と打ち明ける。担任だけで抱え込まず、チームで対処するようにしているが、福祉や児童心理の専門家らのサポートが必要と訴える。

いじめにより身体的被害や長期欠席などが生じた「重大事態」も、13年度は全国で179件だったが、19年度は過去最多の723件に上った。20年度514件、21年度705件と、高止まりしている。

いじめ防止法や文部科学省の指針では、学校や教育委員会などの設置者に重大事態の第三者調査を求めている。被害者は迅速で客観的な調査に基づく再発防止を求めているが、調査に時間がかかったり、被害者が不信感を抱いたりする対応が相次いでいる。

21年に北海道旭川市で女子中学生が凍死した問題では、市教委が女生徒の自殺未遂を把握しながら、重大事態と認定しなかった。兵庫県加古川市の女子中学生が自殺した16年の事案でも、いじめの存在を示すメモを教員が破棄していた。京滋でも、重大事態の調査が後手に回るなどして、被害者側が不信を抱くケースが出ている。

全国のいじめ疑い事案に携わる石田達也弁護士(滋賀弁護士会)は「スウェーデンなどでは、学校から独立した機関が問題に対処する制度が整っている。欧米諸国では刑事罰の対象を拡大するなど、司法や行政が徹底して救済に取り組み、子どもを守っている」と日本の遅れを指摘する。「日本では法が被害者の救済のために機能していない。子どもの人権や命を大人がどう守るのか、教育者にも立法者にも決定的に問題意識が欠けている」と法改正の必要性を強調した。