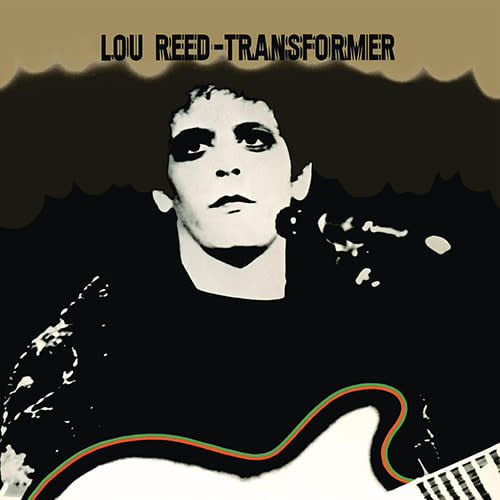

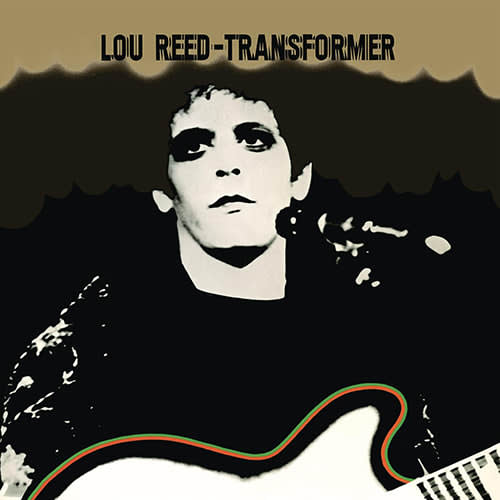

アメリカを代表するシンガーにしてロック詩人、ルー・リード(Lou Reed、1942年3月2日〜2013年10月27日)が亡くなって、早いものでそろそろ10年になる。ディランやヴァン・モリソン、ニール・ヤングがしぶとく活動を続けるなか、時々フッとルー・リードのこと、その存在の大きさと、同時に不在の虚しさを感じてきた。存命なら彼も81歳になるのだから、ちょっと驚いてしまう。ディランより1歳若い。初期の活動期には深い付き合いがあったデヴィッド・ボウイよりは5歳年上だった。今回はそのボウイがミック・ロンソンとプロデュースを担当したソロ2作目『トランスフォーマー(原題:Transformer)』(’72)を紹介したい。

ルー・リードの名を 世界に知らしめた出世作

『トランスフォーマー』はライヴ作も含めると30枚近くを残したルー・リードのソロディスコグラフィーの中で、最高傑作に挙げる人も多い作品だ。このアルバムについて解説しているもの、ブログも無数にある。だから、今さら何を言うことがあるかと思うのだが、選んでしまったのだから仕方がない。思うところを書いてみようと思う。

本作はヴェルヴェット・アンダーグラウンド(以下、VU)脱退後、ソロに転じた彼の2作目で、起死回生の一枚だった。というのもセルフタイトルを冠した1st作『ロックの幻想(原題:Lou Reed)』のセールスが振るわなかったのである。VU後、一時は音楽から足を洗ってタイピストの仕事に就いていた彼が周囲に促され再度音楽に向い、気力を漲らせてロンドンに乗り込んで録音したものだったが、内容の良さに反して不発に終わった理由はなんだったのだろうか。私自身、今も「?」という感じなのだ。彼らしいドラマチックで美しいメロディーの曲もあれば、VU時代より遥かにタイトなビートを刻むロックンロールもあり、どれも悪くない。後に大成するルー・リードの音楽性はソロデビュー作にしてすでに形成されている。だが、大半はVU時代に書き溜めた作品であったこと、シングルに向いた曲がなかったことが、セールスに影響したとは言えるかもしれない。が、あえて原因を探るなら、時代がまだ彼に追いついていなかったというべきか。

※ヴェルヴェット・アンダーグラウンド(The Velvet Underground):1964年に結成。当初からドラッグやSM、同性愛について歌うなど、ルー・リードの書く文学的な歌詞が話題となる一方、ジョン・ケイルによる前衛的かつ実験的なサウンドなど、同時代のロック、後のオルタナティブ・サウンド、音響派に与えた影響は計り知れない。アンディ・ウォーホルの庇護を受け、デビュー時にはドイツ人女優のニコをゲストに迎え、『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ』(’67)を制作している。ウォーホルがデザインした、あまりにも有名なバナナのジャケットである。本連載コラムでも以前ヴェルヴェット・アンダーグラウンドについて紹介しています。ぜひお読みください。

デビュー作の不発で失意にあったリードに声をかけたのがデヴィッド・ボウイだった。ボウイはVUに心酔していて、リードが在籍している頃からふたりの交流は始まっていたが、1st作のレコーディングでリードがロンドンに滞在している時にふたりは急速に接近し、ボウイは何らかの進言をしたのだと思う。その結果として表れた変化が1st作と本作『トランスフォーマー』との違いとなって現れている気がする。ボウイ自身も「チェンジズ」(アルバム『ハンキー・ドリー』収録)を高らかに歌い、自らを異星人ジギーに見立て、全ての価値観、世界観をひっくり返してみせようと画策している時期だった。

淡々と歌われるゲイ、 同性愛者たちの日常

本作でリードが前例のない表現に挑んでみせたのは、徹底したリアリズムの追求というものだろうか。それとなく感じてはいるものの、まだ誰も表立って語っていない、語ろうとしない、だが現実に起こっているニューヨークのストーリーを描いてみせることだった。

「ヴィシャス(背徳)(原題:Vicious)」でアルバムは始まる。ミック・ロンソンの鋭角的なギターが頭に刺さってくる、実にアルバムのトップを飾るに相応しいインパクトなのだ。が、これがゲイの男を歌った曲で、イントロが終わると「そいつが花束で俺を殴る〜」と歌われる。タイトル通り背徳感たっぷりに。そして、「ワイルドサイドを歩け(原題:Walk on the Wild Side)」はすがすがしいほどの洗練されたサウンドとは裏腹に、冒頭から「ホリーはフロリダ州マイアミからヒッチハイクでやってきて、途中で眉毛を抜き、すね毛を剃って(彼から)彼女になった〜」と歌われる。4番まである歌詞の中でホリーを含め、複数の人物が描かれるのだが、そのまま内容を親や子供に語って聞かせるわけにはいかないだろう。もちろん語って構わないのだけれど。この曲に限らず、リードは本作でVU時代から出入りしていたアンディ・ウォーホルのスタジオ『ファクトリー』にたむろする人たちをモデルに、ニューヨークに暮らす売春婦や男娼、同性愛者、与太者、等々の姿を簡潔に、ショート・ショートのように描いている。

ゲイ文学としても知られる小説『遠い声 遠い部屋』(‘48)注1 / や、その著者で、自らゲイを公言して社交界で名を馳せたトルーマン・カポーティのような存在もあるにはあったが、ニューヨークのグリニッジヴィレッジで起こった、あの有名なゲイ、レズビアン蜂起『ストーンウォール暴動』(1969年6月27日夜〜)注2 / からまだ2年ほどしか経っていない。ゲイ、ホモセクシュアルであることが知れると命の危険さえあった、と言われる時代なのであり、社会派のフォークシンガーでも、公民権運動やベトナム反戦を歌にする者はいても、ジェンダー問題に関する領域に踏み込んで歌うアーティストはいなかった。

注1 『遠い声 遠い部屋』:トルーマン・カポーティ初の長編となる半自伝的小説と言われ、14歳の少年が父親を探して未知の土地を訪れ、体験すること等が甘美に描かれる。村上春樹氏による邦訳が出ている。

注2 『ストーンウォール暴動』:ジュディ・ガーランド(ゲイの人たちのアイドルだった)の訃報(1969年6月22日)に伴い、その一週間後にヴィレッジのゲイバーに集まった200名ほどの人たちを警察が急襲、一斉検挙を行ったことから大暴動に発展した事件。ゲイ解放運動の象徴的な出来事。

だが、どうしてそんな歌をうたうのかと尋ねても、当のリードはまったく意に介さないかのように答えただろう。「なんだいそれは、ゲイもストレートもあるもんか。人類が猿だった頃から別に当たり前のことだろ。ファクトリーにはそんな連中がいくらでもいるぜ。そんな観点で俺の歌を聴くな」と、勝手な想像だが、きっと辛辣に返されたと思うのだ。

まぁ、それでも『トランスフォーマー』が出た頃のリードのパブリック・イメージは特異なものだった。これもボウイの進言があってのイメージチェンジだったのかもしれないが、VU時代のビートニク然としたたたずまいから、短髪(しかも金髪)で特大のサングラス、タイトな鋲打ちの革ジャンにパンツだった。ボウイのほうは赤あるいはオレンジ色の髪にメイクという、当時の音楽雑誌のグラビアで見るふたりの姿はそんなふうだった。グラムロックのブームもその頃がピークで、マーク・ボラン率いるT-Rexやロキシー・ミュージック(怪しいメイクのブライアン・イーノの姿が強烈だった)らがヒットを飛ばし、メディアを派手に賑わせていた。ふたりともバイセクシュアルであると、雑誌には書かれていたと記憶している。

※結果から言えば、ボウイもリードも結婚相手はいずれも女性だったのだが。

群雄割拠の時代であり、グラムロックに限らず興味を引く音楽が怒涛のごとく市場を賑わせている時期だったから、当時中学生だった自分は他のアーティストに興味が行き、リアルタイムでルー・リードを聴こうという気にはなれなかった。アルバムを買っていたら、もっと早い段階でもう少し賢くなれたかもしれないと、今では後悔しているのだが…。

ただ、時の中学生が本作のLP盤ジャケットをうっかりテーブルの上に置いていてそれを親にでも見られたら、家庭内での居心地を微妙なものにしたかもしれない。表面のアートワークは素晴らしい。当時ボウイをはじめグラムロック系アーティストの写真を撮っていたミック・ロック撮影のリードのステージ写真のクローズアップをグラフィック化したものだ。問題は裏面で、2体ある人物(一応、男↔女)のグラフィックは、このアルバムの中身をそのまま表している。詳しくは書かないので、興味ある方は入手され、ご覧になるといいだろう。

緩急をつけた曲の配分からも、 ルー・リードの 作曲能力の高さがうかがえる

肝心の音楽については、いい曲ばかりで、紛れもなく傑作だ。バックのプレイヤー、アレンジなど、ほとんどがボウイとミック・ロンソンのお膳立てで制作されたと思うが、同時期にふたりは自分たちのアルバム『ジギー・スターダスト ー屈折する星屑の上昇と下降、そして火星から来た蜘蛛の群(原題:The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars)』(‘72)のレコーディングも、彼らがベースにしていたトライデントスタジオでほぼ同時進行で録音していたはずで、寝る間もないくらい多忙だったに違いない。それでも、ボウイはなんとしてもリードを成功に導きたかったのだろう。そんな意気込みも伝わってくる。実は不発に終わったリードのソロデビュー作もボウイのお勧めでトライデントスタジオで録音されているのだが、この時はボウイの都合がつかずプロデュースをリチャード・ロビンソンに委ねている。イエスのリック・ウェイクマン(キーボード)とスティーブ・ハウ(ギター)がサポートするという興味深い点やアルバムのクオリティーは決して低くないのだが、VUの影は吹っ切れておらず、やや不完全燃焼に終わった感があるのだ。そのあたりをボウイは不本意に思っていたのではないか。

必然的にアルバム中でロック色の強い「ヴィシャス(背徳)」「ハンギン・ラウンド」「ワゴンの車輪 (原題:Wagon Wheel)」「アイム・ソー・フリー」といった曲はボウイのアルバムに通じるグラムロック的なサウンドにまとめられているが、それ以外の「パーフェクト・デイ」「メイキャップ」「サテライト・オブ・ラヴ」のスローテンポでグッと聴かせる曲の出来がいい。そして、もちろん「ワイルドサイドを歩け」の突出した素晴らしさには唸らされる。前述のように、歌われている内容は悩ましいものの、ビルボードチャートで16位、全英チャートで10位にまで上るヒットとなっている。ちなみに、この曲は日本でも放送禁止にはなっていない。当然だとは思うものの、英語で歌われている外国の音楽ということでチェックをすり抜けているのかもしれず、LGBTQが語られる昨今であっても、諸外国に比べて公民における意識の低さを思うと、この曲がなんの問題もなくオンエアされていることに、かえってドキドキしてしまう。考えすぎだとは思うが。

あと、リードの音楽はロックンロール、あるいはビートミュージックとの関係で語られることが多いと思うが、久しぶりに聴き込んでみると、簡素なギター、抑揚を抑え、呟くような歌声など、案外フォーキーなものを感じるところがあった。試しにアコースティックギターを取り出してきて「ワイルドサイドを歩け」のさわりを弾いてみたのだが(C→ F→ C→ F→ C→ Dm→ C→ F →C→ Fの循環)、弾き語りでも合いそうな気がした。ディランと1歳違い、と冒頭のほうで書いたが、ルーツミュージックをベースにオリジナルを作っていったディランと違い、もしかするとニューフォークとも言うべきデヴィッド・ブルーやエリック・アンダースン、ティム・ハーディン、レナード・コーエンなんかと案外近いものがあるかもしれない。なんて言うと、またまた天上のリードに「他人を引き合いに出して俺の音楽を語るな」と叱られるかもしれない。

最後に「ワイルドサイドを歩け」での印象的なベースを弾いたのはハービー・フラワーズという腕達者な人。彼は500のヒットに関わったプレイヤーと言われ、セッションで関わったアーティストは有名どころだけでもエルトン・ジョンからボウイ、ジョン以外の元ビートルズ、ブライアン・フェリー、他、錚々たる名前が並ぶ。そして、T-Rexのメンバーだった時期もある。「ワイルドサイドを歩け」では、ウッドベースにエレキベースを重ねて録音しているのだそうだ。

脳内にストックされた音楽が、ふいに再生される…というような話は誰にも覚えがあるし、意想外の曲が流れ我ながら困惑したというような話は以前にも書いた覚えがある。初めてニューヨークを訪れた時、意図せずとも自然に「ワイルドサイドを歩け」が流れたものだ。それくらい、自分にとってニューヨークを象徴するような曲だった。と、こうして書いているだけで、あの街の映像を伴って脳内にウッドベースとギター、ドラムのブラシだけの印象的なイントロが聴こえてくる。もう彼はいないけれど、今でもあの街を歩けば、この曲が流れ出すだろうか。それはもう間違いない…それぐらい永遠の名曲なのだ。

TEXT:片山 明

アルバム『Transformer』

1972年発表作品

<収録曲>

1. ヴィシャス(背徳)/Vicious

2. アンディの胸/Andy's Chest

3. パーフェクト・デイ/Perfect Day

4. ハンギン・ラウンド/Hangin' Round

5. ワイルド・サイドを歩け/Walk on the Wild Side

6. メイキャップ/Make Up

7. サテライト・オブ・ラヴ/Satellite of Love

8. ワゴンの車輪/Wagon Wheel

9. ニューヨーク・テレフォン・カンヴァセイション/New York Telephone Conversation

10. アイム・ソー・フリー/I'm So Free

11. グッドナイト・レイディズ/Goodnight Ladies