2050年のカーボンニュートラル、そしてネイチャーポジティブの実現に向け、多くの国や企業が野心的な目標を掲げてイノベーションに取り組むなか、2050年はいわんや、1000年先まで受け継がれる技術シーズを見出し、世界に先駆けて事業化しようと邁進する日本発の“バイオベンチャー企業群”がある。今年4月に世界最大規模の藻類生産施設をマレーシアで稼働させ、石油産業に代わる「光合成を基点とした産業」の構築を目指す、ちとせグループだ。

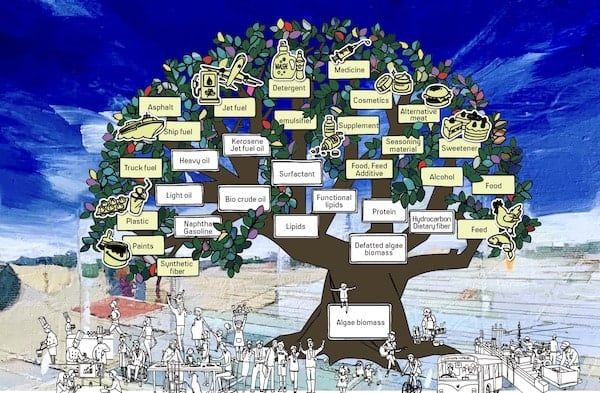

藻類からつくりだせるものは、航空燃料や医薬品、食品、化粧品、プラスチック、洗剤、塗料……とありとあらゆる分野におよぶ。同グループでは現在、国の新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託を受け、ENEOSや資生堂など大手企業60社や行政との共創を通じて藻をベースとした事業を実装するMATSURIプロジェクトを展開中で、その可能性に注目が集まる。

「ちとせ」の社名にも込められた1000年先の未来における藻の姿、藻の果たす役割とはどんなものか。グループの母体で中核法人となるちとせ研究所(川崎市)で、2004年から微生物の育種や培養を始め、技術開発を事業へとつなげる上で「生き物の活動をどうマネージするか(いい感じにするか)を問い続けることに主眼を置いてきた」という藤田朋宏CEOに、自身の原点や、藻をはじめとするバイオテクノロジーにかける思いを聞いた。(廣末智子)

「小さな生き物」の可能性創出へ 憧れの科学者の会社を継承

1.光合成とバイオテクノロジー基点の社会を産み出すことを目標に

2.微生物、細胞、藻類、菌叢などの小さな生き物の可能性を引き出す技術群を創出・蓄積し、

3.技術群を継続的に収益が上がる事業として社会に一つ一つ埋め込む

上記3つはちとせグループの掲げるグループ理念だ。藻だけではなく、「小さな生き物」に視線を注ぎ、それらの技術群を継続的に事業として「一つひとつ社会に埋め込む」という表現が印象的だ。こうした考え方はいつから明確にあったのだろうか?

この問いに藤田氏は「ダイレクトに言えば、最初からです」ときっぱり答える。「最初」とは、藤田氏が「ちとせ研究所」の前進である「ネオ・モルガン研究所」に入社し、微生物育種・培養事業を開始した2004年ごろから、藤田氏を中心とするメンバーが同研究所のMBO(経営陣が自社を買収し、オーナー経営者として独立すること)を行った2009年ごろを指す。

藤田朋宏(ふじた・ともひろ)氏 1973年千葉県松戸市出身。小学生時代には旺文社発行の『生き物の飼い方』のハンディ版を肌身離さず持ち歩き、「ペットショップで金魚や鳥を見続けた」ほどの生き物好き。東京大学大学院農学生命科学研究科で、「人類にとってあるべきバイオテクノロジーの発展の在り方」を日々考え、学者としてでなく、ビジネスマンとしてバイオテクノロジーを実社会に展開する方法を追求することを決める。

そもそもネオ・モルガン研究所は、遺伝子研究で著名な進化学者である古澤満(ふるさわ・みつる)氏が「理論の実用化の場」として2002年に設立した会社だ。東大大学院農学生命科学研究科を1999年に修了し、自身も博士号を持つ藤田氏は、古澤氏の提唱する進化理論に魅了され、「その古澤氏がつくった会社だというので迷わず」、ネオ・モルガンに入社したという。

当時は藤田氏が30歳代前半、古澤氏は70歳代で、毎日を一緒に過ごす中、藤田氏は、古澤氏のサイエンスに対する考え方や物事の捉え方に「自分で思っている以上に影響を受けた」。

そのようにして、生物を研究してきた2人は出会い、藤田氏は、恩師である憧れの科学者から会社を引き継ぎ、今がある。藤田氏に言わせると、現在91歳で、ちとせ研究所の最高科学顧問を務める古澤氏は、「今や日本では絶滅危惧種の生粋のサイエンティスト」だ。

人間の都合ではなく、「生き物に合わせなければ」 バイオベンチャー次々設立

微生物などの品種改良を行う上で、藤田氏は「小さな生き物」の視点に立った明確な考えを持っている。「米農家でも畜産業でも、味噌や麹でも、産業に応用するためには、人間の都合に合わせるのではなく、生き物に合わせないといけない」という信念だ。「同じように見える牛でも100頭いたら100頭違うし、10億匹の微生物も1匹1匹全部違う」ことを踏まえた上で、経済合理性に見合った開発を行うことこそが技術だというのだ。

こうした考えに基づき、藤田氏は次々とバイオベンチャーを設立する。赤道直下で植物の生産性が圧倒的に高いマレーシアやブルネイなど東南アジアを拠点に、土壌中の微生物を豊かにしながら作物を栽培するプランテーションシステムの開発、土壌の生態系を維持するための高品質な農産物の生産・販売などを手掛ける企業群で、2011年には統括会社をシンガポールに置き、2013年にはグループ全体を「ちとせグループ」として再編した。そのなかで、グループの中核事業として年々勢いを増しているのが「藻類」の活用だ。

少しでも増殖スピードの速い藻を 低コストで大量培養実現へ

藻の最大の利点は、太陽の光と水さえあれば、どこでも培養できること。荒地や砂漠のように農業利用が難しい場所でも、また農業や畜産に比べてはるかに少ない水で、生産を行うことが可能だ。そして藻は、光合成によって糖やでんぷん、たんぱく質や脂質などの多様な有機物を生成する。中でもスーパーフードとして知られるスピルリナのような微細藻類は圧倒的なバイオマス(植物由来の資源)生産効率を誇り、化石資源に依存しない新たな資源として大きな可能性を秘めているとされる。

ちとせグループでは2011年にSAF(持続可能な航空燃料)に的を絞った藻類の生産事業をスタート。NEDOの委託を受けた国家プロジェクトとして神戸大学、IHIなどと開発を進め、2015年には世界で初めて、燃料に近い成分を生成する緑藻の一種であるボツリオコッカスを、鹿児島で大規模連続培養させることに成功した。ボツリオコッカスは増殖スピードが非常に遅く、大量培養技術が確立されていなかったが、ちとせグループでは通常に比べて増殖スピードの速いボツリオコッカス株をベースに、低コストで大量培養を実現するための品種改良をコツコツと続けてきたことが世界初という形で実を結んだのだ。しかし、それはあくまで、一歩の一歩に過ぎなかった。

マレーシアに世界最大の生産設備 火力発電所のCO2活用も

そして、今年3月、ちとせグループにとって最大のチャレンジとなる事業がマレーシア・ボルネオ島のサラワク州で始動している。石油産業に代わる藻類基点の、すなわち光合成基点の産業を構築することを目的に、世界最大規模となる微細藻類の生産設備を本格稼働させたのだ。

設備は火力発電所の敷地内にあり、そこから出る排気ガス中のCO2を直接利用する形で藻を生産する。藻というクリーンな資源を創出するとともに温室効果ガスの削減にも貢献する事業はほかになく、現在、国際特許を申請中という。

もちろんここでも低コストで大量培養を実現するためのグループの知見が最大限に発揮されている。生産しているのは「クラミドモナス」という緑藻で、従来は屋外でオープンポンドと呼ばれる池のような培養槽で育てるのが一般的だったが、独自のフラットパネル型の培養設備を数千、数万単位で並べて設置することで、建設コストを削減し、大量生産に道筋をつけた。

大手企業と共創の輪、「MATSURI」がつくりだすツリーとは

さらに、同社は2021年から、生産した藻をSAFはもとより、医薬品や食品、化粧品やプラスチック、洗剤、塗料…とありとあらゆる用途に活用しようと、日本を代表する大手企業らとともに、「MATSURI(まつり)プロジェクト」と銘打って、共創の輪を広げている。2023年度にはCO2を直接燃料としたマレーシアでの事業がNEDOのグリーンイノベーション基金事業に採択され(2030年までの総事業費500億円のうち400億円をNEDOが継続支援)、ここでの設備を拠点に、研究・開発から社会実装までを手がける一大プロジェクトが走り出している。

2023年10月現在、「MATSURI」には、資生堂やENEOSなど多様な業界から60企業が名を連ねる。今年7月には資生堂が、9月には日本ガイシがそれぞれ10億円をちとせグループに出資し、資本提携を進めるなど、各業界が同グループの技術開発に寄せる期待は絶大で、こうした資金調達をもとに、同社は、現時点でも世界最大とはいえ、まだ約5ヘクタールの規模のマレーシアの生産設備を、2027年には100ヘクタール、2030年には2000ヘクタール、そして2050年にはなんと1000万ヘクタールの規模へと拡大するロードマップを描いているという。

5ヘクタールから1000万ヘクタールへとは、途方もないような規模拡大に思えるが、ちとせ独自の培養槽の生産性をより高めるよう、科学的にも裏付けられた試行錯誤を続けることで、「2050年よりも早く達成する」と藤田氏は自信を見せる。多種多様な藻があるなかで、燃料の原料になるのに適した藻、食用に適した藻と、それぞれの藻の特性を最大限に引き出しながら、経済合理性に見合った開発を続けるという信念がそこには感じられる。

1000年後に理解してもらえる価値を生みたい――「ちとせ」の社名にかける思い

グループに冠する「ちとせ」という社名は、『千年』に由来する。その意味を、藤田氏は、「研究開発して実用化し、それが地球の環境にまで影響を与えると考えると、100年では短いと。じゃあ300年なのか500年なのか800年なのか分からないですが、100年先のためにやっていると言うと、逆に嘘に見えてしまう。1000年ぐらい経って初めて僕らがやってることの価値を分かってもらえるのではないかという思いがある」という。

藤田氏は、決して、1000年後の未来を思い描いて、夢を語っているのではない。「1000年後まで人類が豊かに暮らすためには、すべての産業を、光合成を基点とする構造に変えていくことが唯一の方法だ」という前提のもと、すべてはそこに向けて事業を展開していることが同グループの特徴だ。それこそが「『小さな生き物』の可能性を引き出す技術群を継続的に社会に埋め込む」という企業理念につながっている。根底にあるのは、21世紀初頭の今、「数百年後の人類のために、技術的に可能で、経済合理性も担保されるプロジェクトから一つずつ」という、壮大なバックキャスティング思考だ。

「我々が生きている間に、社会の構造をすべて全て光合成基点の世界にすることは不可能でしょう。しかし、生み出した技術を事業として社会に埋め込んでおけば、きっと数百年後の人類の誰かが、なぜ我々がこの技術を次世代に残しておきたかったのかを理解し、その時々の経済状況に合う形にさらに改良して、より良い地球や社会をつくるために活用してくれる。そう信じています」

ミッションの分配で会社を大きく 多様性発揮し合える組織構造を

挑戦の場はアジアにとどまらない。昨年12月に経産省とサウジアラビア投資省が交わした「日・サウジ・ビジョン2030」に参画するなど、化石資源からの脱却と新たな資源の創出に取り組む中東の産油国とも多様なバイオ製品の用途開発や生産を通じてバイオエコノミーの発展に貢献することで合意しており、既に幾つかのプロジェクトは動き始めているという。

グループの社員は約300人にまで増えた。そのうち約100人は現地雇用で、マレーシアをはじめ各国政府からもその経済効果に期待する声が高まっている。次世代の社員を育てる上で、藤田氏がいちばん大切にしていることは、個々人に定量的な目標設定を課すのでなく、例えば、『あなたのミッションはMATSURIプロジェクトをもっと世間に広めることです』といったように、一人ひとりに明確なミッションを与えることだ。

「社員一人ひとりが自分の自己表現として、ミッションを展開していけば、その分会社が大きくなっていく。ミッションの分配によって、一人ひとりが本当の意味での多様性を発揮し合える組織構造です。僕が諦めないところまで、この構造で会社を運営していきたい」

一人のベンチャー起業家であり、少年時代から生物とともに歩んできた人として「小さな生き物」の可能性、そして一人ひとりの人材の可能性に目を向け続ける藤田氏の率いるちとせグループが、今後、世界でどう存在感を増していくか――。まずは2030年に向けて、MATSURIプロジェクトがどんな動きを見せるのかをみていきたい。