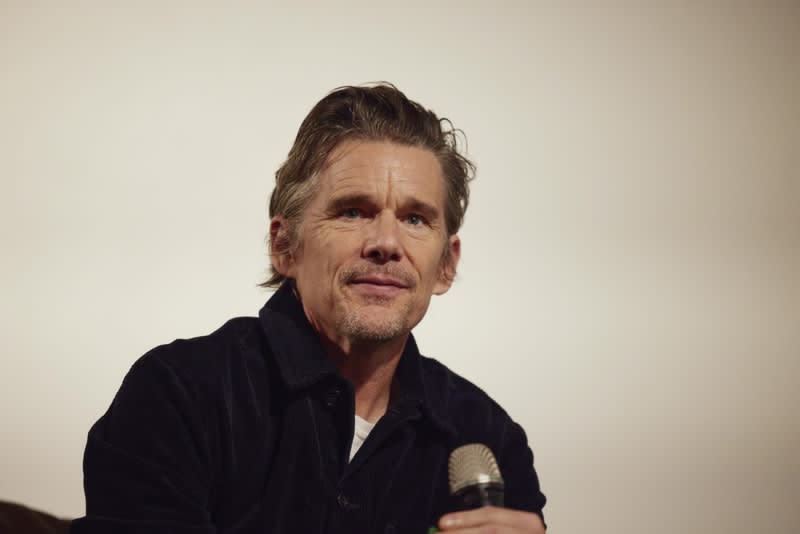

イーサン・ホークが第19回チューリッヒ映画祭(9月28日~10月8日)で、長女マヤ・ホークが主演の最新監督作『Wildcat(原題)』を披露するとともに、マスタークラスを開催した。

「マヤは日常を異なる視点で眺めている」

本作はアメリカ南部の伝説的ゴシック・ライターとして知られるフラナリー・オコナーを取り上げたもの。といってもクラシックな伝記ではなく、オコナー自身のストーリーと、彼女が書いた物語の内容が混ざり合った、独創的なスタイルになっている。

トークはまず、オコナーに扮したマヤの話題から始まった。イーサンは、企画自体が娘の提案だったと語り、彼女を屈託なく賞賛した。

マヤは15、16歳ぐらいでオコナーの小説に出会って、それ以来とてもインスパイアされてきた。この企画も彼女自身から発せられたもので、全部自分でプロダクションをお膳立てした。僕は監督として雇われたんだよ(笑)。『監督するのに興味はあるか』と訊かれて。

彼女がアートスクールに通っていたとき、ジュリアード音楽院の演劇部門に入るオーディションのため、オコナーの作品をもとにしたモノローグを自分で書いて、その朗読を聞かせてもらったことがある。正直言って感銘を受けたよ。彼女はいつも芸術の世界で仕事をすることの動機や、自分の目的にはどんな意味があるか、といったことを真剣に考えている。日常を異なる視点で眺めていると感じさせられる。

僕は本作を監督することになって、オコナーを研究し始めた。彼女の作品を読んで、とてもスピリチュアルな面があると感じた。本作で目指したのは率直に、彼女がどんな人間かを伝えること。でもふつうの伝記ではなく、彼女自身の作品を使いながら表現したかった。

「いろいろな人間を演じると異なる視点で人生を見ることができる」

続いて話は、俳優になったきっかけから始まり、その長年にわたる自身のキャリアに及んだ。

子供はだいたいみんなパフォーマンスをするのが好きだと思うけれど、僕もそうだった。それでなんとなくこの世界に入ったんだけど、18歳になった頃、『いまを生きる』(1989年)でロビン・ウィリアムズと共演する機会があって、頭をふっとばされた。本当に天才だと思ったし、とても規律正しい人だった。まさに俳優としてのマスタークラスを見せつけられたような感じ。若いときにこういう経験ができたことはとても幸運だったと思う。

俳優の仕事はすごく恵まれたもので、異なるキャラクターの内面に入ることができる。チャレンジでもあるし、瞑想的な部分がある。いろいろな人間を演じることで異なる視点で人生を見ることができるのは、ノンストップの教育を受けているようなものだ。

振り返ればイーサン・ホークほど、メジャーからインディまで、多彩な役柄を演じながらつねにトップを維持し続けてきた俳優も珍しい。しかも若くして『リアリティ・バイツ』(1994年)や『恋人までの距離』(1995年)で成功しながら、その座に甘んじることなくブロードェイの舞台に挑戦したり、小説(1996年に1作目「痛いほどきみが好きなのに」を出版し、2006年にみずから監督して映画化。2002年には2作目「Ash Wednesday」を出版している)を執筆したり、活動も多岐にわたる。

近年では『ブルーに生まれついて』(2015年)でチェット・ベイカーに扮しトランペットの腕前を披露したり、『ブラック・フォン』(2021年)のような悪役を演じる一方、ペドロ・アルモドバルの新作短編『Strange Way of Life』(原題:2023年)ではゲイのカウボーイを演じるなど、その活躍はとどまるところを知らない。

「意味ある人生を維持していきたい」

もっとも、そんな絶頂期のなかでも自分を見失わず、彼ならではの人生哲学を抱いているところが、なんともイーサンらしい。

この仕事は運に依るものが大きい。いい機会に出会えるのも運だし、機会がなければ実力も発揮できない。僕の場合はリチャード・リンクレイターやアントワーン・フークアといった素晴らしい監督たちと出会えて、仕事を通して友情も育てることができたのは、すごくラッキーだった。

でも、つねに恵まれているわけじゃない。だから他人から機会を与えてもらうことなしに人生を有意義なものにするにはどうしたらいいか、いつも考えている。監督をしたり、本を書いたり、いろいろなことをして意味ある人生を維持していきたいと思っている。

今年53歳を迎える彼の、ますます渋味がかった魅力に、満員御礼の会場から大きな拍手が響き渡った。

文:佐藤久理子