兆しは2年前に劇場公開されたデヴィッド・バーンの『アメリカン・ユートピア』からあったような気がする。劇中、ライヴドキュメンタリーとして映し出されるパフォーマンスにはトーキング・ヘッズ時代の曲も多く含まれていた。それらを聴きながら、どうしようもなく思い出してしまう、これまたライヴドキュメンタリーの傑作、トーキング・ヘッズの『ストップ・メイキング・センス』。あの作品はバンドが沸点に達した時期に撮られた作品で、以降、徐々にバーンと他のメンバーの乖離が目立つようになり、バンドは終息に向かっていったのだった。

『アメリカン・ユートピア』の深い感動に浸りながら、『ストップ・メイキング・センス』の素晴らしさ、凄さも仲間うちで述懐しつつ、トーキング・ヘッズに想いを馳せることがここ1、2年何度もあった。そんな時にふいにネット上で公開されたのが『ストップ・メイキング・センス』のオフィシャルトレイラー映像だった。『アメリカン・ユートピア』ではデヴィッド・バーンたち出演者が自転車に乗って、劇場の楽屋入りする場面がエンディングロールだった。その続編みたいに、クリーニング店にやってきたデヴィッド・バーンが、預けていたあの「ビッグ・スーツ」を受け取って、嬉しそうに自転車で帰っていくというもの。久しぶりに鏡の前でスーツを羽織ったバーンはすっかり白髪になっているものの、彼ならではのユーモアのセンスは健在。もしかして? と期待させるには充分な映像だった。

『ストップ・メイキング・センス』 40周年記念上映会で オリジナメンバー再集結

8月頃だったか、今度はネットニュースに上記のような嬉しい見出し&記事が出て、懐かしいというか…それなりに老けた4人が揃ったフォトセッションもアップされた。デヴィッド・バーン、ティナ・ウェイマス、クリス・フランツ、ジェリー・ハリスン。そうか、あれから40年も経ったのかと焦りも感じたが、待ったよ!という気持ちが沸いて出た。4人が揃って公の場に立つのは2002年にバンドが【ロックの殿堂】入りして以来というから、それからでも軽く20年が過ぎている。その間、連絡を取り合うこともたぶんなかったのではないか?

トーキング・ヘッズとして再集結はしたけれど、これを機に4人が再結成、活動再開となるのかどうか、断定できない。人に聞くと「やるらしい」という者もいればプロモーションのために「顔を揃えただけ」という者もいる。私の中でも活動を再開する必然性のようなものをいまいち見出せないとはいえ、彼らのことだから、あっと言わせるようなプロジェクトを、実はもう進めていたりして? と期待もしてしまうのだ。なにせ、トーキング・ヘッズなのだから!

『ストップ・メイキング・センス』は1984年に公開されたトーキング・ヘッズのライヴを撮影したドキュメンタリー映画だ。1983年12月にロサンゼルスのパンテージズ・シアターで行われた4公演から撮(録)られたものからなり、公開後、映像はヴィデオ、レーザーディスク、DVD、Blu-ray、ストリーミングと変遷した。そして2023年版は行方不明だったオリジナルのテープが倉庫で見つかり、最新の技術で4K版としてレストアされたものらしい。一方、音盤のほうもサウンドトラック盤としてアナログ盤(LP)→CDと発売されたが、映像盤と音盤では微妙に曲順が異なっているものの、ライヴの完成度が非常に高いもので、音盤だけで聴いても充分に「ライヴ盤」として満足できるものになっている。とはいえ、これまでトーキング・ヘッズの音楽に接したことがない方には、映像を伴った彼らの音楽に触れるのが一番だろうと思う。

ドキュメンタリームービーなのだから、内容の詳細を語ってはネタバレになってしまう。初めて見る人も、私が40年前に体感したような、バンドのライヴ感、コンサートの概念を吹っ飛ばされるような衝撃、高揚感を味わって欲しいので、紹介は最小限にとどめておく。

デヴィッド・バーンがどう語っているのか知らないのだが、私なりに『ストップ・メイキング・センス』のコンセプトは何であったのかと考えると、それは「変遷 / Transition」ということになるだろうか。撮影された映像は、まさにトーキング・ヘッズの結成から徐々に音楽もバンドの形態も変えて世界のトップアクトに登りつめるさまがとらえられている。見方を変えれば音楽とビジュアルが見事に融合していく圧巻のパフォーミング・アーツを目撃するというものでもあるかもしれない。

記憶に残る初来日公演を振り返る

世相的にも日本はバブル期にあたり、あの頃はテレビや雑誌、新聞といった印刷メディア、百貨店などの流通機関もアートやパフォーマンスを積極的に後押して、東京や大阪でも実験的な映画を紹介するシアターやミュージアムが誕生したものだ…と、書いているだけでB-52’s(79年)やローリー・アンダーソン(81年)など、アートと音楽が融合した印象的なコンサートの記憶がいくつか脳裏に蘇ってくる。

その中で、忘れもしないトーキング・ヘッズ は1979年に日本にやってきた(以降、彼らは81、82年にも来日)。大阪御堂会館で行なわれたショー(主催トムス・キャビン)を私は見たのだが、まだアルバムはデビュー作『Talking Heads: 77』が出ているだけで、オリジナルメンバーの4人によるステージは、これといったステージの装飾も演出めいたものもなく、簡素というしかないものだった。英語をほとんど解さない日本人相手に饒舌なMCなど最初から諦めていたのか、ニューヨーカーらしい気の利いたジョークもなく、淡々と演奏が続いた。それにしても、アートスクール(ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン)出身と聞いていたが、特異なファッションをキメて来るでもなく、みな地味なシャツにパンツ。ヘアスタイルだって地味。まるで予備校や高校の講師が集まってできたバンドみたい…と思ったものだ。それで、楽しめなかったのかと言えばそんなことはなく、シンプルなクリスのドラム、技巧はないものの、抜群のグルーブを作るティナのベース、シンプルなカッティング主体のギターでリズムと跳ねを作るデヴィッドとジェリー。素っ頓狂気味のデヴィッドのヴォーカルも実に独創的だった。当時の、そして現在の音楽の知識を持ってしても他に比較できるバンドなど思いつかなかった。音楽的なバックグラウンドも見当がつかなかった。だから、その背景に、いや将来、バンドがアフロファンク的なものにつながっていくなどとはまったく予想できなかった。エレキではあるものの、サウンドはフォークに通じるシンプルな(ロックらしくない)もので、ビートバンド、ガレージバンド的な荒々しさとはほど遠い。その点からも、これでもパンクと扱われるのか? と大いに違和感を覚えたものだ。バンドの演奏、アルバムはかなり気に入ったのだが、初来日公演を見た限りでは、この先バンドがどう変遷していくのか予想できなかった。たぶん、他のパンクバンドのように炭酸の気泡ごとく浮かんでは、あっという間に消えていくのだろうと思っていた。

※主催者で、招聘元のトムス・キャビン代表の麻田浩氏によると、まだ売れていない彼らは、メンバー4人とマネージジャー1名だけで来日し、品行方正で一切問題を起こさなかったそうだ。大手の招聘会社はグラハム・パーカーやエルヴィス・コステロ、その他のパンク、ニューウェイヴ系アーティストの傍若無人な振る舞い、荒れるコンサートの噂を耳にして警戒し、トーキング・ヘッズの招聘さえ躊躇していたのだそうだ。また、会場の照明にあえてカラーを使わないというバンド側の指示が出されていたという。

ブライアン・イーノと組む

ところが、その後バンドは驚くような変遷を遂げていく。2nd作『モア・ソングス(原題:More Songs About Buildings and Food)』(’78)からはプロデューサーにブライアン・イーノがつき、1st作で示した音楽性をより発展させる。個人的には1st作から格段にリズムの飛躍が感じられたことで随分驚かされたものだ。アルバムからアル・グリーンの「テイク・ミー・トゥー・ザ・リヴァー」のカバーがビルボードチャートで全米26位に達するシングルヒットを記録する。続く『フィア・オブ・ミュージック(原題:Fear of Music)』(’79)では明らかにアフロファンクへの接近が聴き取れる。アルバムのチャートも全米で21位、英国でも33位と、この頃にはバンドは世界的にも注目される存在となる。イーノとの共同作業の最後となる『リメイン・イン・ライト(原題:Remain in Light』(’80)でデヴィッド、そしてバンドの目指した音楽は一応の完成をみる。アフロファンクを取り込んだこのアルバムのビート感は凄まじいほどだ。楽曲のほとんどがデヴィッドとイーノとの共作。またギターにエイドリアン・ブリュー(元フランク・ザッパ、キング・クリムゾン)がセッションで参加し、鋭角的、フリーキーなギターを披露している。楽曲を彩る演奏、楽器も複雑なものになり、結成時のシンプルさは微塵もない。文句なしの傑作だった。だが、このあたりから、バンド内に微妙な軋轢、波風が起こってきたのは間違いないだろう。

ティナ・ウェイマスとクリス・フランツはバンド内のサイドプロジェクトというスタンスでトム・トム・クラブを結成する。アルバム『おしゃべり魔女(原題:Tom Tom Club)』 (’81)もヒットし、大人気となる。『ストップ・メイキング・センス』ではこのトム・トム・クラブのコーナーが設けられていることもショーを楽しいものにしている。

また、デヴィッドのほうもソロ活動をスタートさせ、イーノとのコラボレーションアルバム『マイ・ライフ・イン・ザ・ブッシュ・オブ・ゴースツ(原題:My Life in the Bush of Ghosts)』(’81)を発表している。こちらも引き続きアフロビートを追求した傑作で高い評価を得る。

こうした、わずか3年ほどの間に凄まじいばかりの進化、変遷を遂げたバンドの姿、持てる限りの技量、知性、センス、エンターテイメント性を余すところなく示してみせたのがライヴ・ドキュメンタリーの傑作『ストップ・メイキング・センス』の凄いところだろうか。それを今回は4K版で生のライヴを目にするような鮮明さで楽しめるのだから、これは邦楽、洋楽に関係なく、全ての音楽好き必見の映像作品だと断言しておく。個人的にはそれまでの音楽ドキュメンタリー映像で話題を集めたものとしては、多くの豪華アーティストを招いて行われたザ・バンドのフェアウェル(解散)・コンサートを撮影した『ラスト・ワルツ』(’78年公開、監督マーティン・スコセッシ)があるが、そもそもの撮影手法もコンセプトも違うので比較の対象にすべきではないが、それまで自分が『ラスト・ワルツ』に対して最高の賞賛を送っていたはずなのに『ストップ・メイキング・センス』を見終わった瞬間、その感動があっさり更新されてしまったことを覚えている。それから40年が経ったということなのだが、果たして自分の中で『ストップ・メイキング・センス』に代わる感動の更新はされているだろうか?

全米では配給会社A24を通じて9月22日から劇場公開されている。11月1日現在、日本での劇場公開に関する情報は伝わってきていないのだが、遅かれ早かれ、公開は決まるだろう。信じて待ちたい。

追記:監督はアカデミー賞主要5部門を受賞した映画『羊たちの沈黙』(’91)でメガホンをとったジョナサン・デミ。彼は『ストップ・メイキング・センス』(全米映画批評家協会賞のドキュメンタリー映画賞を受賞)以外にも音楽ジャンルではニール・ヤングの『ハート・オブ・ゴールド〜孤独の旅路』『ジャーニーズ』等も制作している。

TEXT:片山 明

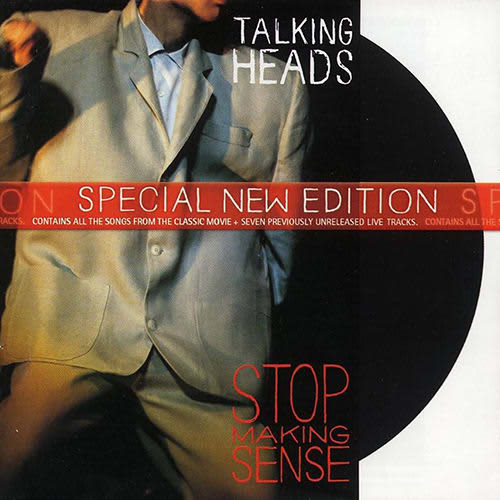

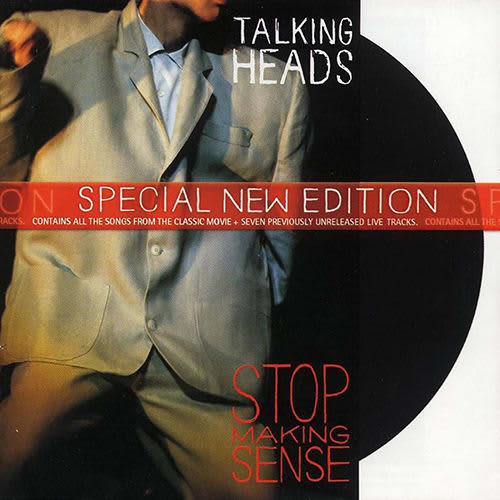

アルバム『Stop Making Sense / Special Edition』

1984年発表作品

<収録曲>

01. サイコ・キラー/PSYCHO KILLER

02. ヘヴン/HEAVEN

03. 天使をありがとう/THANK YOU FOR SENDING ME AN ANGEL

04. ファウンド・ア・ジョブ/FOUND A JOB

05. スリッペリー・ピープル/SLIPPERY PEOPLE

06. バーニング・ダウン・ザ・ハウス/BURNING DOWN THE HOUSE

07. ライフ・デュアリング・ウォータイム/LIFE DURING WARTIME

08. メイキング・フリッピー・フロッピー/MAKING FLIPPY FLOPPY

09. スワンプ/SWAMP

10. ホワット・ア・デイ・ザット・ワズ/WHAT A DAY THAT WAS

11. ジス・マスト・ビー・ザ・プレイス/THIS MUST BE THE PLACE(NAIVE MELODY)

12. ワンス・イン・ア・ライフタイム/ONCE IN A LIFETIME

13. ジニアス・オブ・ラヴ(トム・トム・クラブ)/GENIUS OF LOVE(TOM TOM CLUB)

14. ガールフレンド・イズ・ベター/GIRLFRIEND IS BETTER

15. テイク・ミー・トゥ・ザ・リヴァー/TAKE ME TO THE RIVER

16. クロスアイド・アンド・ペインレス/CROSSEYED AND PAINLESS