●海水温高く特産は低調

七尾市能登島沖で10月以降、世界3大危険ザメのイタチザメ(タイガーシャーク)や大型のクロカジキ、ネズミフグなど、南国に分布する魚が相次いで水揚げされていることが分かった。専門家は例年より高く推移する海水温が出没の原因とみている。一方、能登の冬の味覚である養殖カキ「能登かき」やナマコの水揚げは低調で、漁師は「海の異変」に危機感を募らせている。

今月4日、七尾市能登島鰀目(えのめ)町の鰀目漁港で、熱帯や亜熱帯の海域にすむ体長約1.8メートルのイタチザメが水揚げされた。人を襲うどう猛なサメで、のとじま臨海公園水族館で飼育や研究に携わってきた池口新一郎元副館長は約40年前に1匹を確認したのみで「非常に珍しく、海水温が影響しているのは間違いない」と話す。

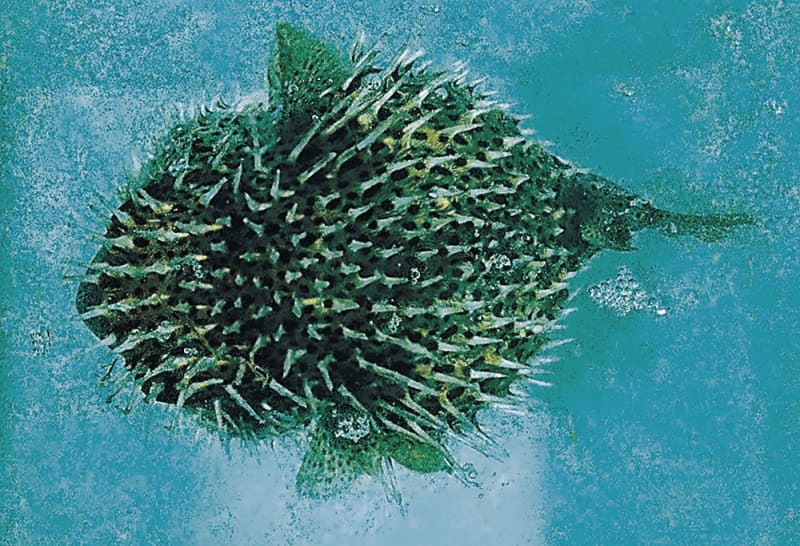

同じ日に別の定置網に掛かったのは体長約3メートルのクロカジキ。池口さんによると、半月の間に熱帯魚であるキンチャクダイが20匹水揚げされ、クロホシマンジュウダイやネズミフグ、ウシエビ(ブラックタイガー)なども確認された。

七尾市鵜浦町の鹿渡島漁港でも定置網に見たことがない魚種を目にするようになり、鹿渡島定置の酒井秀信社長は「取れていた魚が取れなくなるかもしれない。海で何かが起きとる」と腕を組む。

石川県水産総合センター(能登町)のデータを見ると、能登島沖の7~9月の水温は過去5年平均と比べて2~3度高い。東大大気海洋研究所の藤井賢彦教授(海洋環境学)は、海水温の上昇で南方の魚の生息域が北上し、能登島に到達した可能性を指摘する。

南国の魚が出現する中、不漁が続くのは七尾特産のナマコと「能登かき」だ。水温13度以下で活発に活動するナマコが岩陰から出ず、カキ棚では死滅するカキが目立っている。

七尾市中島町浜田のカキ業者山口水産の水揚げは例年の4~5割減となる見込み。年末に向けて書き入れ時を迎えるが、注文の半分を断っている状況で、山口翔太取締役は「今年だけの異変なのだろうか。カキ漁を続けられるか不安だ」と頭を抱える。

一方で、クロカジキなどはスポーツフィッシングの対象として人気があり、藤井教授は「まとまった漁獲量が確保できれば新しい名物にもなる。自然を元に戻すことも大切だが、生かす努力も求められる」と話した。