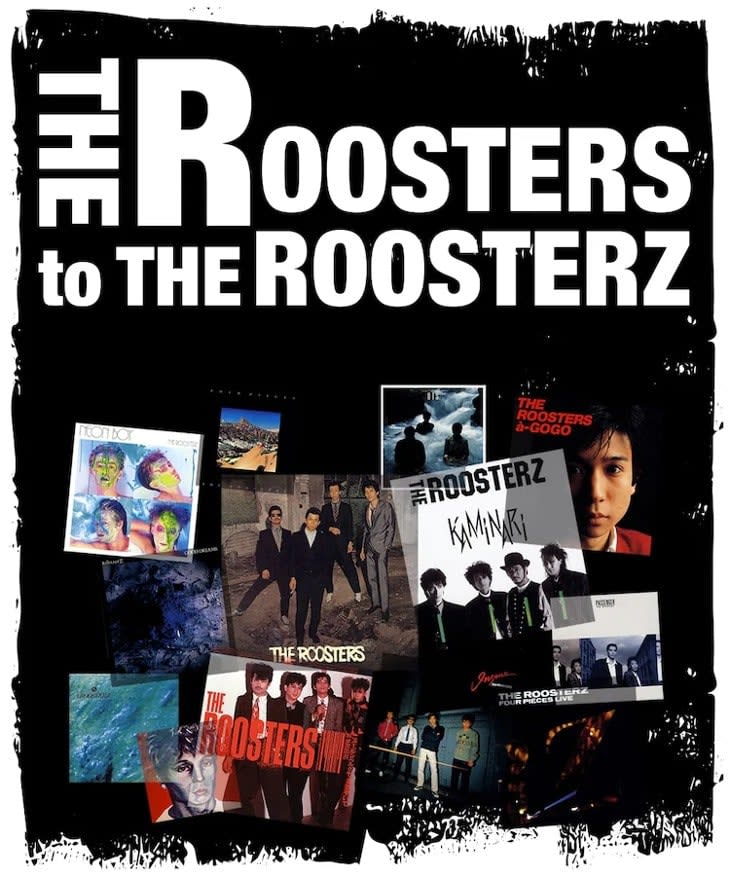

ザ・ルースターズ、ついにデジタル一斉配信

ザ・ルースターズの80年代の音源が、ついにデジタル一斉配信となった。多くのロックファンが待ち望んだこの出来事にちなんで、ルースターズという特異な立ち位置のロックバンドの軌跡を、この機会におさらいしてみたい。

そもそも、なぜここまでルースターズは魅力的なのだろう。80年代に彼らに出逢ったリアルタイマーはもとより、後続のロックファンをも虜にしてしまう、抗えない輝きが彼らにはある。一方で、ルースターズほど時期によって音楽性に変化が見られるバンドも珍しい。もちろん、ロックバンドは古今東西、時代のサウンドを取り入れながら音楽性を変貌させていくものだが、ルースターズの場合、時期によって音楽性の振れ幅が大きすぎ、初期からの音楽面での蓄積を、途中から一気に取り払って、何度も違うタイプのバンドとして再生を繰り返していることが独特なのだ。

それは、大江慎也という、類稀なキャラクターと破格の才能を持ち合わせた男の波瀾万丈な人生と、バンドの音楽性の変化、ひいてはバンドの運命までもが一体化している点が大きい。

ルースターズは、大江慎也(ヴォーカル、ギター)、花田裕之(ギター)、井上富雄(ベース)、池畑潤二(ドラム)の4名で1979年に結成された。前身である「人間クラブ」には全員が在籍している。デビューは1980年11月1日にリリースされたシングル「ロージー」。

「S期」と「Z期」に分けられる活動期間

彼らの活動期間は、大きく分けて「S期」と「Z期」に分けられる。S期とはバンド名が “THE ROOSTERS” の時代。その後ベースが井上から柞山一彦に変わり、“THE ROOSTERZ” に名称変更した5枚目のアルバム『GOOD DREAMS』以降が「Z期」である。

SからZへの名称変更は、大江慎也の思いつきで、特に大した意味はなかったそうだ。音楽面の方向性をもう少し細かく割ると、3つの時代に分類できる。デビューから、81年11月25日に発売されたサードアルバム『INSANE』までの時期は、ビートバンド時代と呼んでもいい。

82年以降、ことに4枚目のアルバム『DIS.』からが中期、ニューウェーヴ時代である。このアルバムを前に、ドラムの池畑が脱退し、灘友正幸に交替。新たにギターに下山淳、キーボードに安藤広一が加入し、ニューウェーヴ的な解釈の音作りに拍車がかかった。

この間、メインボーカル大江の精神状態が不安定になり、レコーディングやライヴ活動に支障をきたすようになる。そして、85年3月に大江が入院、バンドは解散の危機を迎えるが、86年のアルバム『NEON BOY』以降、花田が正式にメインボーカルとなり、花田と下山を中心にしたバンドは、中期のキーボード主体のサウンドから、ギターロックへとさらなる変貌を遂げた。これ以降を便宜上、後期としておく。

ストレートでソリッドなロックンロールバンドだった初期ルースターズ

初期のルースターズは、ファーストアルバム『THE ROOSTERS』のジャケットを見てもわかる通り、不良色濃厚なムードを醸し出す、初期ローリング・ストーンズのような、ストレートでソリッドなロックンロールバンドである。大江のオリジナル曲に混ざってエディ・コクランの「C’mon Everybody」をカバーしていることでもわかるが、シンプルで、直線的なロックンロールは、70年代にはやや古臭くなっていたスタイルだった。だが、パンクを通過してこの音楽に出会った当時のティーンエイジャーには、逆に新鮮に捉えられた。このスタイルは81年11月にリリースされた3枚目のアルバム『INSANE』まで継続される。

ただ、このアルバムでもその後の混沌が見え隠れしている。特にラストに収録された「In Deep Grief」の、それまでの曲調とは全く異なる、ダークな色彩のポストパンク的なサウンドは、次なる展開を予感させた。82年11月の「ニュールンベルグでささやいて」、83年7月の「C.M.C」と、大胆にダブ・ファンクに足を踏み入れた2枚の12インチシングルを発表後、大江慎也の精神状態は悪化し始めていった。

儚く、後ろ向きで、陰鬱だが美しく詩情に満ちた世界

4枚目のアルバム『DIS.』では、8曲中大江の作曲は4作にとどまり、花田が3曲(うち1曲は下山と共作)、井上が1曲とソングライティング面も大きく変化。池畑の脱退もあり、音楽面では一気にニューウェーヴ色が濃くなり、熱に浮かされたようなロックンロールの初期衝動が影を潜め、儚く、後ろ向きで、陰鬱だが美しく詩情に満ちた世界が展開されていった。

大江の曲想が変化した原因としては、前述の12インチを制作している段階で神経をすり減らし、入退院を繰り返していたという事情がある。だが、ネガティヴな状態の中で作り上げた大江の作風は、不安定な中にも隠しきれないポップセンスが表出。特にシングル化された「Sad Song」で、鬱屈なマイナーのメロディーがサビで明るく転化していく様は、大江自身の当時の精神状態がそのまま現れたかのようだ。

『DIS.』は、異様なまでの切迫感と、流麗な旋律から生まれたロマンチックな世界が交錯した特異なアルバムとなった。この時の大江の危うい精神状態と、それをフォローするかのように奮起した花田のソング・ライティングもあって、奇跡的なバランスの上に成立しているように思う。

セールス面では過去最高を記録した「GOOD DREAMS」

そして、Z期のスタートである5枚目のアルバム『GOOD DREAMS』は、収録曲の半数近くが過去音源のリミックスであるが、これは大江の不調を鑑みた窮余の策。84年末にリリースされたアルバム6枚目『φ(ファイ)』は、幻想的な世界観とサイケデリックな色彩に満ちた、中期ルースターズの終着点で、全11曲中大江の作曲はわずかに2曲(作詞は4曲)。花田と下山の作品が多数を占める中、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「FEMME FATALE」のカバーが目を引く。

ファーストのエディ・コクランから、すごく遠いところに辿り着いた思いがする。バンドは失速状態に思えたが、皮肉なことにセールス面では過去最高を記録した。

だがこれ以降、大江は休業状態に突入し、バンドは花田と下山を中心にした新生ルースターズとして、シングル「SOS」を85年7月にリリース、そして花田体制となって最初のアルバム『NEON BOY』ではグラムロックの要素が加わり、さらに下山もボーカルを取るようになった。

また、このアルバム以降、柴山俊之の作詞が増えていくが、唯一無二の詩人を失ってしまったことで、こうなるのも必然であっただろう。花田体制になってからの後期ルースターズは、どこかに、常に大江の不在を感じさせる要素があった。「不在の存在感」とでも言おうか、大江が不在であるから、こういう音楽性になっていった、という答え合わせに近い。

後期はむしろ王道ロック路線を貫く花田に対し、下山の奮闘が目立つ。パリ録音の8枚目『PASSENGER』の後、柞山と灘友が脱退、元ザ・ロッカーズのベース穴井仁吉と、元ローザ・ルクセンブルグで当時メトロファルスにいたドラムの三原重夫が加入。そしてラストアルバムとなった88年5月の『FOUR PIECES』では、全体に下山のサイケデリックなセンスが炸裂しており、一方の花田は、「LADY COOL」でおおらかなアメリカンロックの匂いを漂わせている。1枚のアルバムでここまで方向性に乖離が見られるのは、当然のことながらバンドの終焉を感じずにはいられない。

フジロックフェスティバルで、オリジナルメンバーによるラストライブ

同年7月、渋谷公会堂でのライブをもってルースターズは解散。その20年後、2004年7月のフジロックフェスティバルで、オリジナルメンバーによる、1日だけのラストライブが行われた。以降は散発的に活動を行っている。

上述のように、ここまでバンドの音楽性が変貌し、メンバーも交替が相次ぐと、ファンも入れ替わりが激しそうなイメージがあるが、そうならないのがルースターズの不可思議なところである。どの時期のルースターズが好きかは、ファンによって分かれるが、「好き」のベクトルは皆、同じ。音楽性は変われども、バンドは常にロックの精神を保ち続けていたからだろう。

そして、音楽性は変貌しても、大江のカリスマ性とデリケートなソングライターとしての才が、どこまでもバンドの中心軸にあった。そのカリスマが不在となると、他のメンバーが覚醒し次なる音楽性の発展が必然的に訪れる。極端な言い方をするなら、後ろ向きの脱皮を繰り返していったことで、常にギリギリの局面で成立していたバンドだったのだ。その儚さ、脆さにこそ我々は惹かれ続けたのではなかろうか。

カタリベ: 馬飼野元宏

アナタにおすすめのコラム ルースターズのキーボーディストが語る!80年代はシンセサイザーカンブリア紀だ

80年代の音楽エンターテインメントにまつわるオリジナルコラムを毎日配信! 誰もが無料で参加できるウェブサイト ▶Re:minder はこちらです!