INDEX

働き方改革、過重労働抑止の観点から2019年4月に改正された労働基準法が、2024年4月に完全適用される。5年間の対応猶予期間が定められた建設業なども一斉に適用になり、「仕事は増加傾向なのに人手が足りない」状況が生まれることが懸念されている。これが「2024年問題」として喫緊の社会課題となっている。

[blogcard url=”https://data.wingarc.com/japan-many-issues-61073″]

解決の重要な手がかりとして、DXの加速による労働生産性の大幅な向上が期待されているが、進捗状況はいかほどか。2023年9月14日に開催されたセミナー「建設DX DAY2023」にて、2024年問題やその先にある課題、デジタルを活用した課題解決の戦略と実践などについて、共有された。

建設業の2024年問題を考える3つの視点

建設や物流など一部の業種に認められてきた労働時間規制の猶予期間が2024年3月末に終了するのに伴い、原則として時間外労働(残業)の上限が「月45時間・年間360時間」までとなる。この上限規制にすでに対応済みの企業も多いが、特に建設業においては従来から長時間労働が続いているケースも多く、対応に苦慮している企業も多い。

日経BP 総合研究所 社会インフララボ 上席研究員 野中 賢 氏

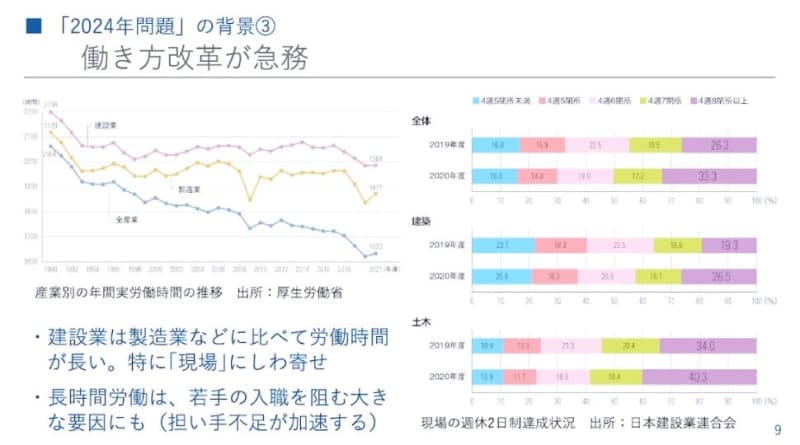

日経BP総合研究所社会インフララボの野中賢氏は、建設業の2024年問題に関して、①2024年問題の背景にある建設業の担い手不足と就労者の高齢化、②建設投資の増加傾向、③従来からの長時間労働をベースにした働き方からの脱却という3つの論点を挙げる。

1つ目は非常に深刻だ。「1990年代半ばには690万人の建設技能者がいたが、近年は500万人以下(約3割減)になり、建設業は他業種に比べても若い人が少なく、高齢化や技能者不足が進んでいる。総合人材紹介サービス会社ヒューマンリソシアの調査によると、建設技術者は2030年には約3万人不足、建設技能者は約23万人が不足する見込みとなっています」という。

その一方で2つ目の建設投資の動向は、1992年の約84兆円をピークに、2010年には約42兆円に半減、しかし東日本大震災復興事業を契機に近年は60兆円超規模にまで回復し、今年も右肩上がりの基調にある。しかも、復興事業に加え災害復旧の需要が増えており、さらに橋梁(きょうりょう)をはじめとする構造物の老朽化への対応ニーズもこれから増えていく。

3つ目の建設業の労働時間の長さについて、野中氏は「全産業平均の労働時間が1600時間台であるのに対して、建設業は2000時間弱と約3割も長い」ことを指摘し、「毎週土日が休みでない人が7割近くもいる試算になる。これは若い人の入職の大きな妨げになり、高齢化の要因の1つになっています」と分析した。

建設業では進みにくい長時間労働の解消

建設DXの必要性に関する意識は高まっている

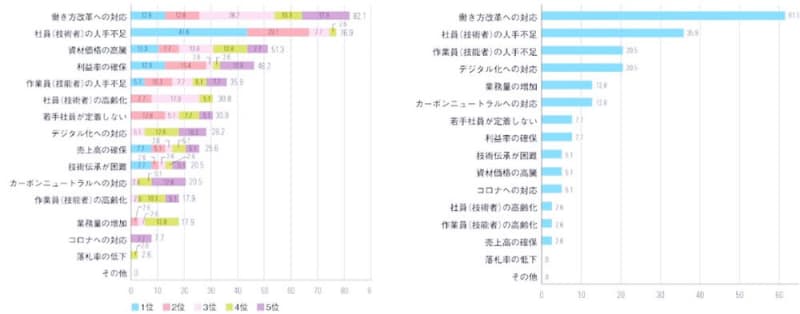

日経BP総合研究所が、建設業延べ約100社に調査した「直面している課題」と「建設テックで解決したい課題」の回答では、下図の結果が出た。

日経BP総合研究所による建設業の課題意識の調査回答(左:直面している課題、右:建設テックで解決したい課題)

「この図に見るように、課題のトップは『働き方改革』であり、次が『人手不足』、その他にも上位には人手の問題が多く挙がっています。それに対応して建設テック(IT活用)による課題解決に関しても、働き方改革、人手不足の課題解決に多くの期待が寄せられているのが現状です。仕事が減らずむしろ増える現状と今後を考えると、いわゆる建設DXによる生産性向上がますます重要なことが強く意識されていることが見てとれます」(野中氏)

建設DXの取り組み事例

建設DXの実現に向けて、野中氏は「ITを活用するだけではなく、ITにより何を成すのかが重要です。理想的にはプロジェクトや建設プロセスの全体最適化を追求することです」としながらも、「しかし今考えるべきことは、少ない人数で多くの仕事をこなすための生産性向上であり、それが全体最適化への近道です」と指摘した。

生産性とは、労働者数✕労働時間で生産量・付加価値額などを割った値のことで、少ない労働者と労働時間でより大きな生産量・付加価値額を実現することが、生産性向上の意味である。計算式の分子となる生産量などが増加する現状でできることは、1つはロボットやAIの活用によって労働者や労働時間という分母を小さくすることである。しかしそれだけでは労働者数や労働時間の減少傾向を補うことしかできない。労働時間を減らすためには、そもそも多いといわれる建設業の無駄な時間を、IT化によって削減することが重要になる。そのような取り組みの事例を同氏は以下のように示した。

Webカメラを利用した遠隔臨場の実現

管理技術者不足をITで解消できる可能性を示した「遠隔臨場」

建設現場に発注者が段階確認のために訪れる「立ち会い(臨場)」を、Webカメラの映像を利用してリモートで行う遠隔臨場。この取り組みはコロナ禍を機に普及し、今では全面実施が可能になっている。関東地方整備局の元請け会社の調査結果によると、施工者の9割が時間削減効果を実感しており、工事1件当たり1日以上の削減効果を感じた会社は3割となっている。最近では管理技術者の現場専任義務の緩和の検討が行われ、建設業法の改正により、「遠隔地から現場の映像・音声を確認できること」を条件に、管理技術者が1人で複数の現場を兼任可能な方向で議論されているところだ。管理技術者不足で入札ができない事象も出てきている現状が、ITによって解消できる可能性が見えてきた。

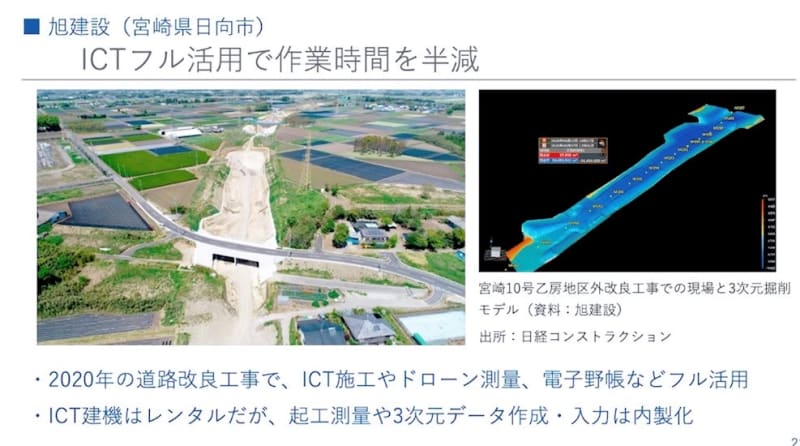

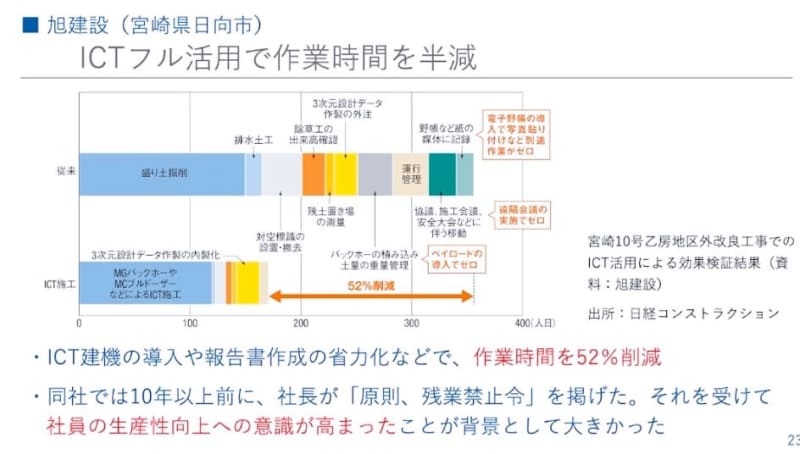

3次元モデル作成+ICTフル活用で作業時間を半減

旭建設(宮崎県日向市)のIT活用による作業時間半減事例

宮崎県の旭建設株式会社では、道路の改良工事でドローン測量や電子野帳などを活用し、データ作成を内製して3次元掘削モデルを作成した上で工事を進めた。その結果、作業時間が半減している。掘削作業時間がICT建機で短縮されただけでなく、付随する各種のプロセスの作業時間も短縮ないしゼロになり、トータルで52%の作業時間短縮につながった。

「同社は社長の決断で、10年以上前に社員は原則残業禁止にしていました。道具立ても大事だが、社員の意識を変えることが大事だと感じました」(野中氏)

旭建設(宮崎県日向市)のIT活用による作業時間半減事例

●写真管理や書類作成をスムーズにして時間削減

岩手県の株式会社小田島組のケースでは、写真管理サービスを独自開発し、現場で撮影した写真をクラウドにアップロード、それを本社社員が写真管理し書類作成を進める作業プロセスを取り入れた。これにより現場担当者は、事務所に戻って写真整理・管理作業を行う手間が省けた。本社側の担当者は、引退したベテラン技術者がサポートしたり、女性や若手社員を経験値向上のために担当させたりするなど、育成にもつながる工夫をしており、現在では他社の写真管理・書類作成業務の代行業も行っている。

また大手の協力事例としては、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社竹中工務店、清水建設株式会社とのデータ連携プロジェクトが始まっている。これは分散している社内のデータを連携させて、工程計画立案から作業日報作成までを一元的にデジタル化する仕組みである。施工管理の効率3割アップを目指すという。

野中氏はまた、DXによって得られるデータ活用の仕組みが、生産性向上以外の面でも付加価値をもたらすと話す。例に挙げたのは、脱炭素に向けたCO2排出量予測だ。

「2025年には、建築物省エネ法にもとづく省エネ基準への適合が義務化され、また建築基準法の改正で4号特例(構造審査の省略)が縮小されます。2030年に温室効果ガス排出量を13年度比46%に削減、2050年に実質ゼロにする目標も掲げられており、脱炭素は企業の責任とみなされ、投資家からは脱炭素経営が求められるようになりました。建設会社としては建物などの建設と使用に関わるCO2排出量の計測・表示が必須になると思われます。データ化とその活用は生産性向上ばかりでなく、こうしたグリーン化領域でも重要になっていくでしょう」(野中氏)

7000社7万人が参加する情報活用インフラを構築した大成建設

建設業界で長年の課題であり続けているのが、大規模プロジェクト中心に構築された重層下請け構造だ。多くの関係業者が参画するプロジェクトでは、監督するゼネコンのデータ管理能力が、進捗や品質・安全性など多方面に大きな影響を及ぼす。さまざまな場面・工程で生じるデータをリアルタイムに把握して意思決定を行い、最適な計画に落とし込んで実行するためには、ITの活用は不可欠といえる。

大成建設株式会社 建設本部企画戦略部企画室 ICT業務改革推進担当チームリーダー 田辺 要平 氏

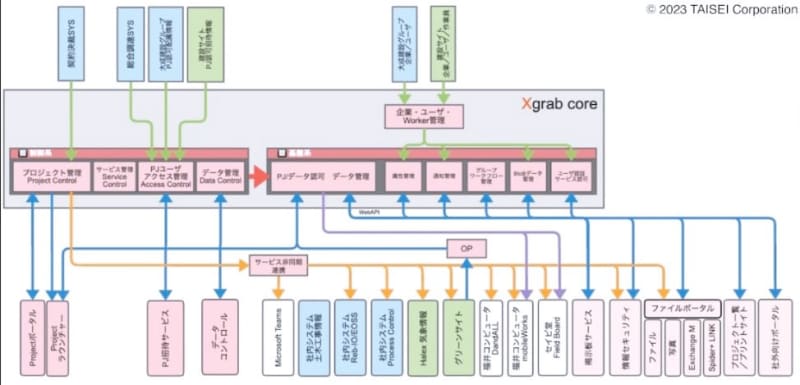

日本でデータ活用のためのプラットフォーム構築にいち早く取り組んできたのが、大成建設株式会社だ。同社では、1998年に電子調達を主眼にしたG-Netを開発、2003年には登録業者5700社、社外登録ユーザー3万人超の大規模ネットワークに成長させた。

同社と協力会社が図面データや仕様書などをクラウドで共有する「作業書Net」をリリースし、その利用者が7000社・7万人に拡大していく過程で、次の一手として、多様なフロントエンドのデータを、バックエンドで統合できるプラットフォーム「X-grab」の開発に着手、2022年5月から運用を開始した。

X-grabの開発をけん引した同社のICT業務改革推進担当チームリーダーの田辺要平氏は、仕組みを次のように説明する。

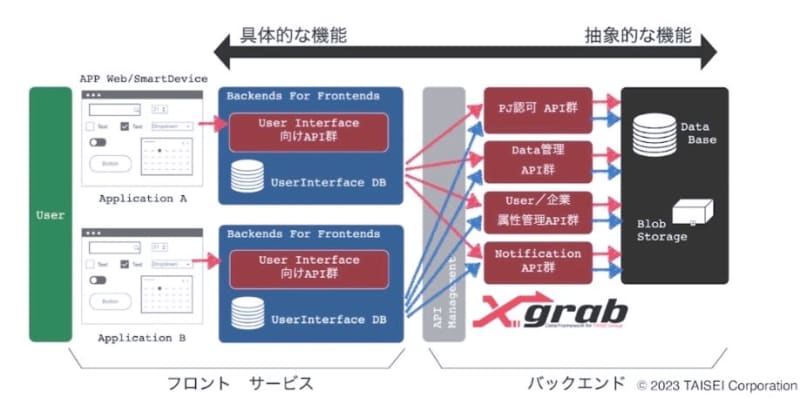

「X-grabは、さまざまなフロントエンドのサービスの全体を、バックエンドにあるX-grabが制御して稼働させ、データを保管する仕組みになっています。フロントエンドサービスとバックエンドとはAPIで連携し、X-grabが提供するAPIを組み合わせることで、全く違うシステムが短期間・低コストで開発可能です。認証機能などは当社のサーバーで管理するものの、それ以外はMicrosoft AzureのPaaSで、マイクロサービスを組み合わせる形で構築しています」(田辺氏)

この仕組みによって、あるプログラムに変更が生じても、その変更が他の関連するサービスにも迅速に適用され、秩序を保ってデータの利活用が可能になる。CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery)あるいはDevOpsと呼ばれるプログラムのリリースパイプラインをつくったことも大きなポイントだ。これにより、常にサービスが最新の状態に保たれ、新しいテクノロジーの適用も容易になる。また、現場で利用するデバイスが変更・追加された場合の対応も簡単にできる。

大成建設の新データ活用プラットフォーム「X-grab」の構成イメージ

X-grabの機能面から見た全体構成

「このような全体構成にすると、フロントエンドサービスは、業務を理解したエンジニアが担当し、X-grabの方には業務理解の必要がないITに強いエンジニア、さらにその上流には社内システムや建設サイトの事情を理解しているエンジニアが担当するといったスキルや知識によるエンジニアの振り分けが可能になります。このような構成ができたのは、社外のITトップアーキテクト2人が参加した議論のおかげであり、テック企業のような開発チーム構成で開発に臨んだことが成果につながりました。データを棚(データラック)、箱(データボックス)、中身(データオブジェクト)というモデルで整理する抽象的なデータ管理概念を定義したことも大きなポイントです」(田辺氏)

現場ではさまざまなニーズにもとづく新しいサービスが必要になり、それらに迅速に対応しながらデータは矛盾や齟齬(そご)なく統合的に利用できなければならない。これを実現するとともに、同社ではX-grabのポータル画面で約1500プロジェクト、43万人超のユーザー、約10万社の外部企業、および施設への通門管理入場者(1日当たり1万8000人)のデータを可視化・管理可能にしている。

「フロントエンドサービス利用が増え、バックエンドのデータが大量に蓄積されていくと、やがてデータの関連性が可視化されていきます。その結果として工程調整を自動化することも可能になると考えています」(田辺氏)

多くの企業が協力してモノづくりを推進するためには、業務・作業の無駄をできるだけ排除していく必要がある。大成建設のDXへの取り組みは業界の生産性を高め、またデータを用いたイノベーションを実現するための大きな布石となりそうだ。

JMが取り組む現場最前線が使いやすいDX

株式会社JM ICT・DX室 室長 小林 保貴 氏

続いて、全国21万もの施設の保守・メンテナンスを行う株式会社JMが、自社の取り組みを共有した。同社は2002年の設立当初から「現場最前線の業務従事者が使いやすいDX」という視点で、スマートな施設管理の実現に挑んできた。同社のICT・DX室室長の小林保貴氏は、スマートな施設管理で重要となるのは、「不具合点検」だと言う。

従来の不具合点検業務では、担当者がチェックシートとデジタルカメラを持って現場に行き、不具合箇所の写真を撮って事務所に戻り報告書を作成。その後、顧客ごとに集計した『不具合リスト』を盛り込んだ報告書を作成して顧客担当者に提出。顧客担当者は、その資料をもとに改修費用を会社や上司に申請するという流れだった。

「当初、不具合項目の集計はシステム化されておらず、データというのは見る人の立場や視点によって知りたい情報が変化します。それに合わせて1つずつ集計方法を変えていく方法では、スマートに顧客の要望に応えられず苦戦しました」(小林氏)

そこで取り組んだのが、「電子帳票の導入による現場作業効率化」だ。スマートフォンやタブレットを使い、現場担当者がその場で報告書を作成できるようになると同時に、1つの報告書が1行のデータとなり、リアルタイムにサーバーに蓄積されていくようになった。

「さらにBIツールを導入することで、集計、グラフ化、傾向の分析など、データが料理できるようになりました。これにより、立場の異なる人が、それぞれの視点でデータを活用できる基盤ができました。これらDXにより、データの入力・収集を電子帳票に任せることで、作業が簡素化し、現場担当者は顧客に事実を迅速に伝えることに専念できるようになるとともに、面倒な集計や分析をBIツールに任せることで、点検者や管理者、顧客にとってストレスのない施設管理を実現できるようになりました」(小林氏)

現在は、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を活用し、BIツールに3Dビュワーを組み込んで遠隔地からの施設点検の可能性も探っている

他にも、LINEのチャットボットを使った報告書作成の仕組みも整備しており、スマートフォンやタブレットの操作が苦手な担当者でも、デジタルで報告書が作成できるようになるなど、DX高度化の一翼を担っているという。

「優れたデジタルの仕組みがあっても、使えなくは意味がありません。そこで現場最前線でのDXにも力を入れています。その取り組みの一端として、毎年、技能を披露する『職人甲子園』を開催しています。このイベントでは、現場担当者によるIT技術の発表もあり、1つのロールモデルになっています」(小林氏)

セミナーの最後には、ウイングアーク1stのData Empowerment事業部ビジネスディベロップメント室小林大悟による講演があった。建設業界が直面する「2024年問題」に関して、具体的なデータに基づく解説が行われ、生産性と収益性の同時向上が急務であることが強調された。現場作業と経営の両面でのデータ活用の勘所が、ウイングアーク1stのデータ活用基盤を例に挙げつつ説明された。また、各施工現場のデジタルトランスフォーメーションを推進するための施工管理のアクションプランが提示され、蓄積されたデータを統合して全体最適な意思決定を行うためのデータドリブンな経営手法が紹介された。

[blogcard url=”https://data.wingarc.com/collaborationx-vol2-57360″]