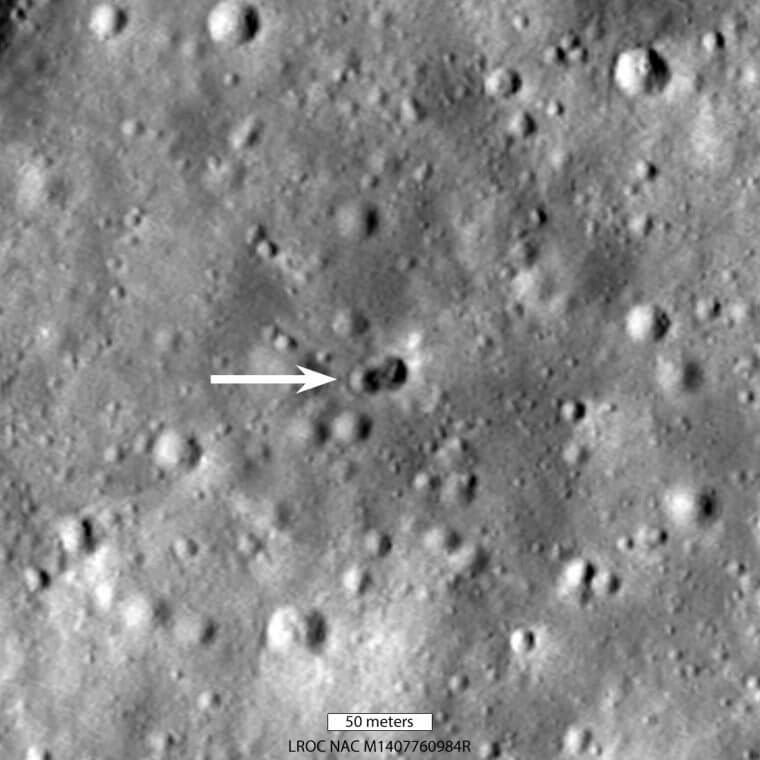

2022年3月4日に月の裏側に落下した天体「WE0913A」はロケットの一部とみられています。WE0913Aは通常とは異なる2つの連なるクレーターを残したため、その正体に関心が持たれていました。

アリゾナ大学のTanner Campbell氏などの研究チームは、地上の2つの望遠鏡による観測データから、WE0913Aの正体は中国国家航天局の月探査試験機「嫦娥5号T1」の打ち上げに使われた「長征3号C」の上段ステージであると確定させました。また、この上段ステージには公表されていない追加の重量物があり、それが2つのクレーターを残す理由となったことも合わせて判明しました。

【▲図1: ルナー・リコネサンス・オービターによって撮影された、WE0913Aが衝突したことによって生じた新たなクレーター。2つのクレーターが並んでいる状況は、ロケットの一部が衝突して生じた他のクレーターとは異なる特徴です(Credit: NASA, GSFC & Arizona State University)】

■月の裏側に衝突した「WE0913A」の正体は?

月は地球に最も近い天体ですが、それでも宇宙機を到達させるには強力なエンジンを持つロケットにより、勢いを付けて打ち上げないといけません。このため、月に向かうロケットを打ち上げると、その一部である上段ステージが地球に落下せず、数年から数十年もの間、地球の周りを周回する状況が時々発生します。

このような上段ステージは、宇宙のスケールではとても小さいため、ほとんどの期間は強力な望遠鏡を使っても観測できません。ところが、稀に観測条件が整った場合にのみ、地球に近い “小惑星” として “発見” されます。

【▲図2: 衝突直前の2022年2月8日に撮影されたWE0913Aの画像(Credit: Gianluca Masi & The Virtual Telescope Project)】

2015年3月14日にカタリナ・スカイサーベイによって “発見” された「WE0913A」もその1つです。軌道解析により、WE0913Aは2015年2月13日に月のすぐ近くを通過していたことから、これは2015年2月11日に打ち上げられたNASA (アメリカ航空宇宙局) の観測衛星「DSCOVR(ディープ・スペース・クライメイト・オブザーバトリー)」のために使用された、スペースX社の「ファルコン9 v1.1」ロケットの上段ステージではないかと推定されました。その後の6年間の観測で、WE0913Aは2022年3月4日に月の裏側に衝突することが明らかにされ、注目されました。

しかし衝突直前の2022年2月12日になり、JPL(ジェット推進研究所)のJon Giorgini氏は、DSCOVRの打ち上げ時の軌道はWE0913Aと一致しないことに気づきました。そこで2015年以前に遡って軌道解析を行ったところ、2014年10月28日にも月のすぐ近くを通過していたことが分かりました。このことから、WE0913Aは2014年10月23日に中国国家航天局の月探査試験機「嫦娥5号T1」の打ち上げに使われた「長征3号C」ロケットの上段ステージであるという可能性が高いことが明らかにされました。

一方で、この解析結果が出た後の2022年2月21日に開かれた中国外務省の定例記者会見で、AP通信の記者からこの内容を問われた際、汪文斌報道官はWE0913Aが嫦娥5号T1ミッションに関連した物体であることを否定しています。 (※)

※…汪報道官は、長征3号Cの上段ステージは地球大気圏に再突入したと回答していますが、これは質問と回答の間で、認識の祖語があったのではないかという指摘もあります (関連記事参照) 。

関連記事: 3月4日に月の裏側へ人工物が衝突。過去に打ち上げられたロケットの一部? (2022年3月1日)

そして事前の予測通り、WE0913Aは3月4日に月の裏側にあるヘルツシュプルング・クレーター付近に衝突しましたが、衝突場所に新たに2つのクレーターが生成された、という別の謎も生まれました。上段ステージの月面への落下に関する過去の例では、衝突角度が浅くなるほどクレーターの形状が楕円になる傾向は示されていますが、クレーターが2つに分裂した前例はありません。

■「長征3号C」の公表されていない構造を示唆

現状の望遠鏡の精度では、ロケットの一部を観測してすぐさまそれが何であるのかを特定することはできません。しかし様々な観測結果を分析することで、特定する手掛かりを得ることができます。

【▲図3: 左から、今回の研究を行ったGrace Halferty氏、Vishnu Reddy氏、Adam Battle氏、Tanner Campbell氏。観測に使われた望遠鏡の1つであるRAPTORS-1が背景にあります(Credit: Vishnu Reddy)】

アリゾナ大学のCampbell氏らの研究チームは、アリゾナ大学が所有する2つの望遠鏡を使用し、WE0913Aの光学的な観測データを取得しました。このデータは、WE0913Aの軌道や形状などを推定するのに役立ちます。

まず軌道解析の結果、WE0913Aは、2014年10月23日に中国の西昌衛星発射センターから打ち上げられた長征3号Cの軌道と一致することが明らかにされました。この推定は、宇宙空間にあったロケットの一部が受ける太陽放射による軌道のズレ (太陽輻射圧) を考慮しないといけないため一般的に困難であるものの、今回の研究結果は平均的な値を使用することで、WE0913Aが長征3号Cの上段ステージの軌道と一致することを明らかにしました。

これとは逆に、WE0913Aが2022年3月4日に月の裏側に衝突した場所の推定も行いました。推定された衝突位置は、WE0913Aによって生成された実際のクレーターより数kmズレているだけであり、軌道解析が正しいことを裏付けています。

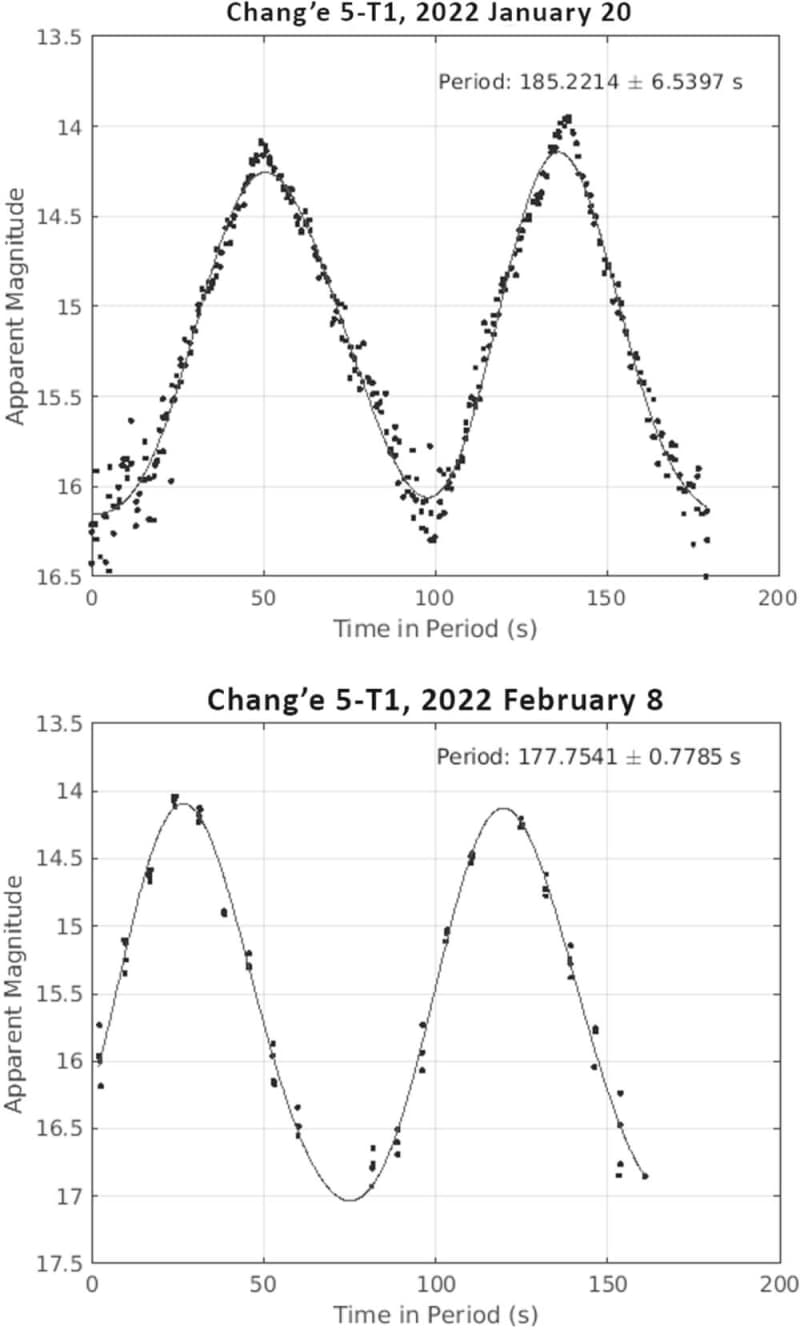

【▲図4: 異なる日に観測された、WE0913Aの明るさの変化を示す光度曲線。他の観測例とは異なり、WE0913Aの明るさの変化は非常に規則正しいという特徴があります。2つの観測期間で自転周期が少し変化している理由は、おそらく地球に接近した時の重力のせいであると見られているものの、詳細は不明です(Credit: Tanner Campbell, et al.)】

また、WE0913Aの示す明るさの変化はかなりユニークな結果でした。打ち上げ時の上段ステージの体積の大半は燃料が占めているため、エンジン燃焼停止後の上段ステージは塗装された中空の金属筒となります。切り離し後の上段ステージを地球から見ると、回転しながら太陽光を反射するため、筒を横向き(短軸方向)に見た時には明るく、縦向き(長軸方向)に見た時には暗くなる、という周期的な明るさの変化を観測できます。しかし、上段ステージの片方の端にはエンジンとノズルがついており、何もついていないもう片方の端よりも重いため、重心は筒の真ん中からズレた位置にあります。このため通常は、明るさの変化の周期に重心のズレによるぐらつきが生じます。

しかし、WE0913Aの約3分間の自転周期による明るさの変化では、そのような回転のぐらつきはほとんど見られず、安定して回転しているように見えるという予想外の結果が得られました。公表されている長征3号Cの上段ステージの構造では、ノズルとは反対側に計測用機器が取り付けられていますが、その質量はわずか14kgであり、大きな重心のズレを解消するには到底足りません。

このことから、衝突した長征3号Cの上段ステージには、公開されていない追加の質量があったことが推測されます。WE0913Aが作り出した2つのクレーターのうちの1つはエンジンの衝突によるものですが、もう1つは追加の重量物の衝突によるものであることが推測されます。そして2つのクレーターはどちらも同じ大きさであることから、追加の重量物はエンジンと同程度の質量があったことを示しています。長征3号Cの上段ステージに追加の質量があったことは、自転の安定性や2つのクレーターが同時に生じたことを無理なく説明することができます。

これらとは別に、長征3号Cとファルコン9では使用されている白色塗料の性質が異なるであろうことが明らかにされました。この結果は、比較できるデータが少ないことや、前提となる条件が変わると結果も変化しやすいことから予備的なものですが、長征3号Cの白色塗料は宇宙空間に晒されると劣化して黄変しやすいのに対し、ファルコン9の白色塗料は劣化しにくいであろうことが示唆されました。この結果は、WE0913Aがファルコン9ではないことを示す別の証拠ともなります。

■地球近くの小さな天体の観測にノウハウが生かされる研究

今回の研究は、WE0913Aの正体を確定させるものですが、研究のノウハウは他にも生かされるでしょう。例えば今回の研究では「2020 SO」の研究のノウハウが生かされています。2020 SOは、当初地球周回軌道に乗っている小惑星として “発見” された後、追加の観測で1966年の「サーベイヤー2号」の打ち上げに使用された「アトラス・セントール」の上段ステージであることが確定しましたが、今回の研究にはその時のノウハウが使用されています。今後はWE0913Aの研究のノウハウが、他の地球周回軌道上の物体の分析に使用されることでしょう。

関連記事:2020年11月から地球を周回している「ミニムーン」やはり人工物だった(2020年12月3日)

地球は時々小惑星を捕獲して一時的な “第2の月” とすることもありますが、どの程度の頻度や数でそれが起きているのかはよくわかっていません。今回のような研究成果は、真の自然天体とスペースデブリ(宇宙ゴミ)を見分けるために生かされることになるでしょう。

Source

- Tanner Campbell, et al. “Physical Characterization of Moon Impactor WE0913A”. (The Planetary Science Journal)

- Daniel Stolte. “Tracking an errant space rocket to a mysterious crater on the moon”. (University of Arizona)

- “Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on February 21, 2022”. (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China)

文/彩恵りり