年末近くになってくると、毎年執筆している「ドローンビジネス調査報告書」の準備が始まる。その中でも市場規模の数字の算定に関しては、影響が大きいこともあるし、時間をかけて慎重に算定している。

「ドローンビジネス調査報告書」の市場規模の見方

「ドローンビジネス調査報告書」の市場規模に関して、「ドローンビジネス調査報告書2023」の数字から、まず、その見方をコメントしたい。

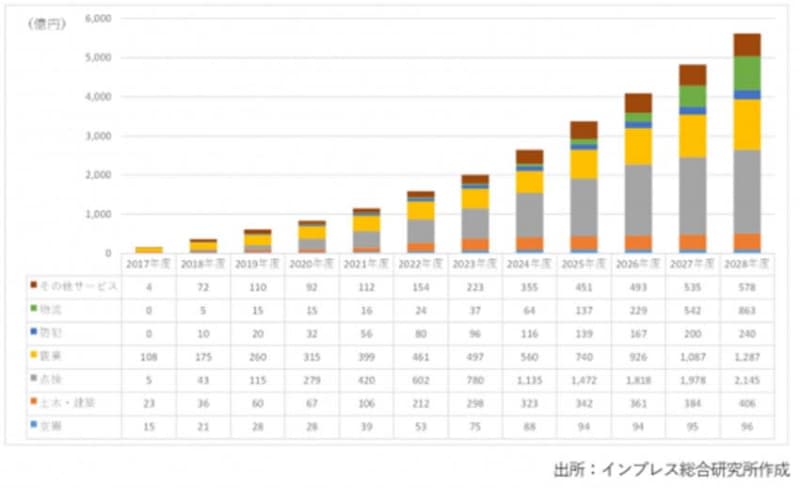

大きくは二つの数字を予測している。一つが「国内のドローンビジネス市場規模の予測」ともう一つが「サービス市場の分野別市場規模」となっている。

国内のドローンビジネス市場規模の予測

「国内のドローンビジネス市場規模の予測」に関しては「機体」「サービス」「周辺サービス」の3つで構成されている。

「機体」は業務用完成品機体の国内の販売金額で、軍事用は含んでいないし、また、趣味用のものも含んでいないが、形状としては、マルチローターだけでなく、固定翼やVTOL機、そして、ローバー型、ボート型、潜水艦型も含んでいた。(今後、ローバー型、ボート型、潜水艦型の金額台数が増えていくことが予想されるため、この辺に関しての仕分けは考慮していく必要があるだろう)

「サービス」はドローンを活用した業務の提供金額の売上額となっている。大規模なソリューションで提供している場合は、ドローンが活用されている部分のみの売上を推計している。また、企業や公共団体が自社・自団体保有のドローンを活用する場合は、外部企業に委託した場合を想定し推計している。「サービス」売上に関して、特に外部企業に委託した場合を売上推計している部分もあり、ドローンサービス企業においては、実感と異なる数字となっている部分もあろうかと思う。

「周辺サービス」はバッテリー等の消耗品の販売額、定期メンテナンス費用、人材育成や機体保険などの保険金額の総計となっている。

サービス市場の分野別市場規模

「サービス市場の分野別市場規模」に関しては、空撮、土木・建築、点検、農業、防犯、物流、その他に分類されている。

「空撮」は、TVや映画などの商業空撮だけでなく、観光地などの空撮や不動産空撮などを含んでいる。

「土木・建築」は、測量や工事進捗がその活用の中心となっている。

「点検」は、屋根、太陽光パネル、橋梁、トンネル、道路、線路などのインフラ、プラントなど、また、屋外・屋内も含む非常に広い範囲で活用されていることもあり、サービス別の市場規模でもその中心を担っている。

「農業」は、農薬散布や肥料散布などと農業リモートセンシングとなっている。

「防犯」は、イベントや重要施設などの監視や捜索などとなっている。

「物流」は、主に空のドローンによる個別搬送や拠点間搬送となっている。

「その他」は、ライトショーなどのエンタテインメントなどのその他の利用となっている。

市場規模予測の計算方法

よく聞かれるのは、この市場規模予測の計算方法であるが、そのフォーミュラは明かしていない。

ただ、2016年に「ドローンビジネス調査報告書2016」を出して以来、そのフォーミュラは原則的に変更していない。

出版元であるインプレスも筆者自身もPCやサーバーなどのIT関連でのこういった市場規模の予測は今までも行ってきていたが、2016年時点では、ドローンがビジネスとして動いておらず、今までの手法(メーカーや販売会社、サービス会社の数字の積み上げなど)を使うことが出来ずに非常に苦心をして、実態と予測を算出していた。

詳しくは示すことは出来ないが、ドローンの活用として対象となるもの、例えば、橋梁点検であれば、橋梁の全体数とその年度でのドローンでの対象橋梁数とそれに係るサービスコストといったものを計算式にして算出している。インプレスの調査統計チームと連携し、ち密に数字を積み上げて算出している。

しかし、算出がそのドローンの活用対象に関しての積み上げ数字であるケースが多いこともあり、ドローンが道具として使いやすくなればなるほど、自社活用となってくる傾向が強く、外部のドローンサービス企業への委託も少なくなってくる傾向が強くなるので、ドローンサービス企業にとっても、実感が伴いにくい形にもなっていっていることは予想される。

また、今までは実態として、ドローンの機体メーカーやサービス企業が、その実売上として、実運用というより、その実運用にむけた実証実験の予算(国プロであったり、企業が捻出したり)の比重が大きく、また、そこに向けたビジネスリソースを構築しているケースが大きく、今年度のようにそういった予算が絞られていく中で、その転換に苦しんでいる企業も多い。

来年度に向けたドローンビジネスの行方

ドローンの実運用や実態での活用が増えていっていることは間違いがないが、そういったドローンの活用シーンの拡がりにおいて、ドローン関連会社のアンマッチが起きてきている。

これは業態や業種によって、状況が異なるので、丁寧な戦略を立てて進めていく必要がある。

ドローン機体メーカー

機体メーカーに関しては、大きく揺れ動いている業態だ。

それはやはりDJIの変化だ。米中対立の構図の中で、DJIもその戦略を変更せざるを得なくなっている。現状でも、SDKの対象機体や対象デバイスが限定されてきており、DJI機をサービスで活用してきた企業においては、その変更が迫られてきたり、また、今後の中国政府の方針において、散布機であるAGRASの輸出規制の話であったり、様々な不透明感が漂ってきている。日本政府も米国政府に倣って、中国機の排除は公共機関や防衛関係において強めてきている。

しかし、DJIが圧倒的なシェアを握ってきており、また、その台数としての母数が多いMavicのような小型空撮機に関しては、国産の機体メーカーの中でもあまり進捗してきていない分野だ。(どちらかというと北米の機体メーカーを頼らざるを得ない環境にあるが、これもなかなかマッチしたものがない環境にある)

いずれにせよ、国産機体メーカーは販売台数よりもいかに国プロや実証事業に食い込むかがカギであったし、その販売台数に関しては、農薬散布機の市場に多くのメーカーが参入し、そこで食い合ってくる中で、多くが体力を落としていく結果になっていた。

まずは、その戦略を立て直し、具体的にどの業態やどの活用に対して、いくらの価格帯のものを、どういった形で、どのぐらいの量を販売していくのかという方向性を打ち出し、そこでの販売戦略や付加価値戦略を立てるにあっては好機となっている。

また、二種や一種の型式認証に関して、二種は1億に近い数千万円、一種は数億円がかかっている現状の中で、そのコストを下げるための働きかけは必要だが、どういったリレーションシップを組めば、その取得コストを下げていけるのかという積極的な連携は必要になってきている。

その機体メーカーの特色によっては、空飛ぶものだけでなく、陸上や水上、水中といったドローンへの展開も視野に収める必要があるだろう。特に水中ドローンに関しては、その活用ニーズが高まっている中で、まだ、国内での選択肢が少なく、多くが輸入に頼っている現状がある。

ドローンサービス企業

実証実験と実用の中で、一番大きく異なるのは操縦者を始めとする飛行管理者のコストである。実証実験の段階においては、まずは実験を成功させるために、ドローン関連のプロフェショナルがよってたかって、その実証事業に関わって実施されていたが、実用においては、それほどまでにコストをかけていたら、運用することができない。

物流実証のケースも、大体が離陸地点と着陸地点において、プロフェッショナルスタッフが数名いる中で実施されていた。それは笑い話で言われていたことだが、「その着陸地点にプロフェッショナルスタッフが数名来るのであれば、その人に運んでもらったら」ということで、現在、物流においては、こういった運用コストの件も含めて再検証されているが、これは物流の現場だけでなく、様々な現場で同じような形で再検証がされている。

その中で、サービス会社はどういった立ち位置になっていくのかをきちんと戦略を立てるのが重要だ。

やはり、一番、ケースとして進んでいるのは、CLUEの屋根点検のケースやエナジー・ソリューションズの太陽光パネル点検のケースがあるだろう。

CLUEに関しては、DroneRoofer(ドローンルーファー)という、ドローンで屋根の外装点検を行うために必要な機体、iPad、飛行許可申請など業務に必要なサポートが揃ったパッケージサービスを、工務店などに提供し、その工務店の屋根修繕サービスの一環として道具立てしている。点検のための飛行に関して、なるべく使いやすいアプリケーションを開発し提供している。また、現在では、RooferCloud (ルーファークラウド)という形で、屋根や外装の点検・リフォーム業務をスマートに実現するための、案件管理、積算、報告書作成、見積書作成等が全て簡単に実現できるオールインワンのクラウドアプリケーションも提供開始しており、屋根点検のDX化といった形で製品ラインナップの拡張を行っている。

エナジー・ソリューションズに関しては、太陽光発電所専用の自動航行航路設計ソフト「ミッションプランナーforドローンアイ」、太陽光パネル専用の赤外線画像解析ソフト「ドローンアイIR解析ソフト」と「ドローンアイクラウド」で構成されたパッケージサービスを太陽光パネルの点検業者にむけて、パートナーを介して提供している。これも太陽光パネルの点検業者にメンテナンス業務の一環としての道具立てをしている。

双方ともに、ドローンのプロフェッショナルではない作業者のために、アプリケーションやトレーニングを充実させているという点にカギがある。

屋根点検や太陽光パネル点検に比べれば、そのほかの点検業務や、点検以外のドローン活用業務において、まだまだ、こういった使いやすいソリューションに仕立てていくことは難しい部分もあるが、最終的にはこういった形での提供を行っていかないと、なかなかドローンのサービス事業として、立ち上がっていかないだろう。

ドローン周辺サービス

これも運用が本格する中で、保守やメンテナンスサービスといった分野での重要性があがってくるだろう。特にその際に重要なのは、ドローンは自律ロボットでもあり、そういった自律ロボットにおいては、機体ログが必ず存在している。そういった機体ログを活かしたサービスといったものの重要性が高まってくる。

また、ドローンのパイロットスクールに関しては、国家資格になったということもあり、参入者が非常に多い業態である。(700―800ぐらいのスクールが日本全国にあるようだ)ちょうど資格化から1年経過して、1等/2等の資格者が4000名程度に達しているが、資格取得した後での仕事等への効果はともあれ、毎年このくらいの人数がこれからも受講すると仮定しても1スクールあたり年間50-60名ということでは、経営していくことは難しいし、その指導品質を担保していくことも難しいであろう。

もう少し、ユーザーニーズや地域ニーズに即したトレーニングコンテンツなどで特色づける戦略を作っていくことは重要になってくるだろう。

ドローン関連の事業者は、拡大してきているドローン市場ではあるが、各活用企業が内製化しやすい環境の中で、きちんと自社の強みを作って、それを活かし、自社の売上につなげていく工夫や知恵を必要としている。