アラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開かれていたCOP28(第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議)は、毎回お決まりとなった会期延長の末、13日に閉幕した。マスメディアやシンクタンクの評価は、地域での反応の差も含め微妙に違うが、初めてすべての化石燃料の削減に言及したおよそ10年間での脱却加速と、2030年に向けての再生可能エネルギー3倍増など一定の成果は見られた。

今年、史上最高気温を記録することが確実となり、災害などの影響が急拡大する地球の現状を考えれば、重要なのは各国がどう“合意”を実行するかである。もちろん、G7議長国の日本の責任も重い。

日本は、130ヵ国以上が賛同した再生エネ3倍増に参加したものの、環境大臣がすぐに、「必ずしも3倍にできる容量があるとは考えていない」と逃げを打ち、できない理由に言及を始めている。

一方で、民間企業などは温暖化防止の立場だけでなく、脱炭素の遅れによる競争力の減退を恐れ、カーボンプライシングの早期導入などを訴えている。

来年以降の日本政府のカーボンニュートラルの取り組みは、海外からの厳しい評価だけでなく国内での実現策での具体的なせめぎ合いなどを前提に、複雑なかじ取りが迫られる。

日本のカーボンニュートラル実現にとって、「再生エネ3倍」の持つ重要な意味

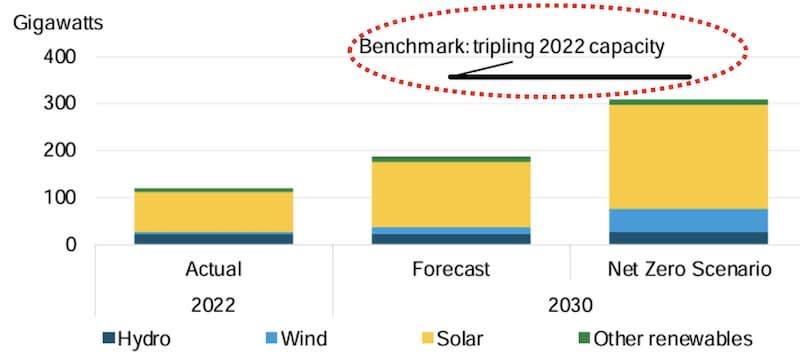

再生エネの3倍増は、事前のIEAの「ネットゼロロードマップ」(2023年9月改定)などでも示されていて、ある意味で既定路線であった。11月下旬に発表されたブルームバーグNEFのリポート「Tripling Global Renewables by 2030」では、COP28に向けての再生エネ3倍増の必要性を確認した上で、地域別の具体的な対応、可能性などを分析している。

ブルームバーグNEFのリポートには、日本の項目が設けられ、2022年の現状(左)と2030年のBNEF予測(中央)、BNEFのネットゼロシナリオ(右)が並べられている。上のグラフの赤い点線枠内の黒い横線は、2022年を3倍にした発電能力の水準であり、それは日本のネットゼロのためのBNEFのシナリオを上回っている。つまり、3倍目標の実現は、日本の最終的な脱炭素達成の道筋に十分乗っていることになる。

しかし、現状の日本のエネルギー政策の評価では、「BNEFのネットゼロシナリオと一致せず、予測される国内の再生エネの構築も目標には遠く及ばない」と断じている。そして、対策として系統の強化と開発事業者に対する明確で長期的な許可やスケジュールの提示、また地熱を例にした豊富な再生エネ資源の利用技術の支援などの必要性に言及している。

日本は、せっかくの再生エネの可能性を活かしていないことになる。

再生エネ拡大に対する日本政府の消極姿勢と欧米各国とのズレ

日本は、今後、どのように脱炭素を進めるつもりなのか。

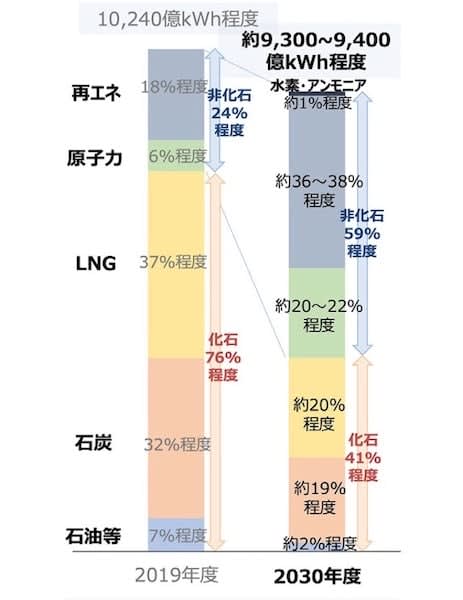

GX基本計画などで示され、前述したBNEFのリポートでも引用されているが、原子力発電の再稼働、化石燃料による発電の石炭や天然ガスをアンモニアや水素に置き換えることが基本となっている。洋上風力発電も重要視されているが、2030年にはほとんどが間に合わない。

COP28の会期中から始まっている日本政府の再生エネ後ろ向き発言は、こういった現状の方針が背景にある。

冒頭で示したように、伊藤環境大臣は12月3日、「3倍増の容量が日本に必ずしもあると考えていない」とテレビ番組で語った。日本政府が“できない理由”を強調するのは、洋上風力発電の導入議論が始まった今世紀初頭と同じである。ここにきて、洋上風力こそ脱炭素化の切り札、ともてはやすようになったが、関係者は当時の動きが日本の洋上風力開発を10年遅らせたと嘆く。

COP恒例となった国際NGOによる「化石賞=温暖化対策に後ろ向きの国への賞」を日本が連続受賞したことに対する西村前経済産業大臣のコメントも象徴的である。国会での、野党の指摘に対して、「日本の新しい技術を理解していない人たちが言っていること」としたうえで、石炭とアンモニアの混焼発電を例として紹介している。

ところが、そのアンモニア混焼発電は『グリーンウォッシュ』との非難を浴び、サミット参加国から石炭火力発電の延命との厳しい指摘を受けている。認識のズレは簡単には埋まりそうにない。

今後の大きな課題のひとつに、来年改定されるエネルギー基本計画の策定がある。

現状の基本計画の電源構成は、2030年度に再生エネ36~38%、原子力20~22%となっている。これを来年の第7次エネルギー基本計画でどう変えるのか、日本政府にとっては頭の痛いところである。11月末に資源エネルギー庁が発表した2022年度の実績(速報値)では、再生エネが21.7%(前年比+1.4)、原子力が5.6%(-1.3)であった。再生エネは増えてはいるがこのままのペースだと現在の目標36~38%にとても届かない。発電容量の3倍増は換算すると、さらに上の50%を越えることになる。政府が3倍増に消極的な理由はそこにある。

一方、今回のCOP28で政府が“成果”と見ているのが、合意文書での原発の例示と日本を含む22ヵ国の「原発容量の3倍増」宣言である。ところが、原発の2022年度実績の割合は縮小して2019年度へと戻っていて、現状の目標20~22%とさえ大きく乖離(かいり)している。

原発の再稼働は進めたいとしても、“アンモニアや水素の混焼発電の道がある”と断言しないと、国内でも無策とのそしりを受けることになる。

ただし、アンモニアや水素といっても、現在は化石燃料由来のものがほとんどである。CO2の削減につなげるためには、ともにグリーンである必要があり、つまり再生エネ電源による水の電気分解でグリーン水素を作り、その水素を使ったグリーンアンモニアの生成が前提となる。しかし、これでは通常の発電でコスト競争力が生まれる可能性はない。もちろん、量が確保される保証もない。

混焼はつなぎだと主張したとしても、前述のように根強い欧米諸国とのズレは埋まるはずもなく、この方策は“悪手”にしか見えない。そもそも、玉虫色の決着とされるが、COP28で合意されたおよそ10年間での化石燃料から脱却加速との整合性が問われる。

脱炭素推進を強く求める日本企業の危機感

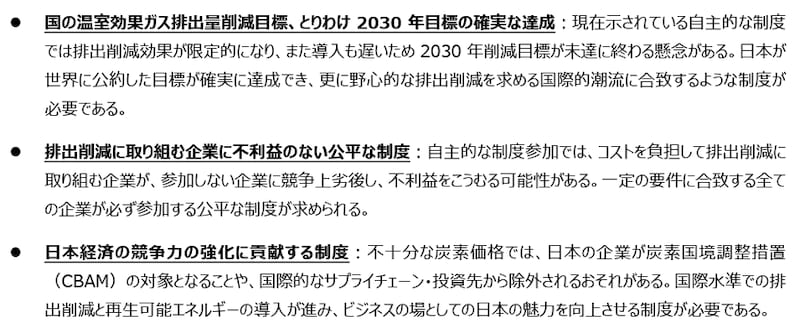

COP28の期間中、日本の民間企業を中心とした気候変動イニシアティブ(JCI)メンバー186団体が日本政府に対してある提言を行った。

日本の脱炭素目標である2030年までの温室効果ガス排出量半減(2013年比46%減)を可能にする重要なツール、カーボンプライシング導入を2025年をめどに前倒しすること、2030年の炭素価格130ドル/t-CO2などを要求している。提言への参加民間企業は140社でソニーや花王、サントリーなど東証プライム61社も含まれる。

カーボンプライシングは排出される炭素1トンに値段をつけ、企業などがその削減のための投資を進めやすくする制度である。日本の国としての導入は2028年度以降で、少なくない日本企業は国際的な仕組みから取り残される危機感を強くしている。

提言は、はっきりと「温室効果ガス排出削減目標と国際競争力強化の同時達成」のためと書いている。脱炭素できない企業は国際競争力を失い、企業生命にかかわると捉えられているのである。日本経済新聞の最新の調査では、今年度の企業の設備投資が過去最高の31兆円となり、中でも脱炭素に直結する環境投資は5割に迫るとされ、こちらも最高を記録している。民間は自ら脱炭素を進めようとしており、当然脱炭素につながるカーボンフリーのエネルギーを強く求めている。

このように、カーボンニュートラルの道筋をはっきりと示せない政府の姿勢は、外からの批判に限らず、国内の民間企業の切実な考え方とのズレも引き起こしているといってよい。

求められる、“先送り”“言い訳”ではない対応

COP28での合意文書は、確かに、妥協の末にあいまいとされる部分を多く残した。「再生エネ3倍増は世界全体でのことで、個別の国にあてはめられるものではない(日本政府の発言)、「脱却は、段階的廃止より弱い」など、それぞれの国が都合の良い解釈ができる可能性がある。

一部報道に、政府の交渉担当者の談として「日本のやっていることが、そのまま合意文書に入った」と満足気なものがあった。しかし、企業が求めているのは、再生可能エネルギーを筆頭とする確実な脱炭素ツールの質と量である。国際的な経済のやり取りに、“言い逃れ”で対処できる余地はない。もちろん、そこに温暖化の進行を防げる何の力もない。

COP28後に政府が向き合うべきは、現実的な温暖化ガス削減の取り組みそのものであり、第6次エネルギー基本計画でも掲げた再生エネ主力電源化の原点に戻り、本気で3倍増にまい進することしかないのである。