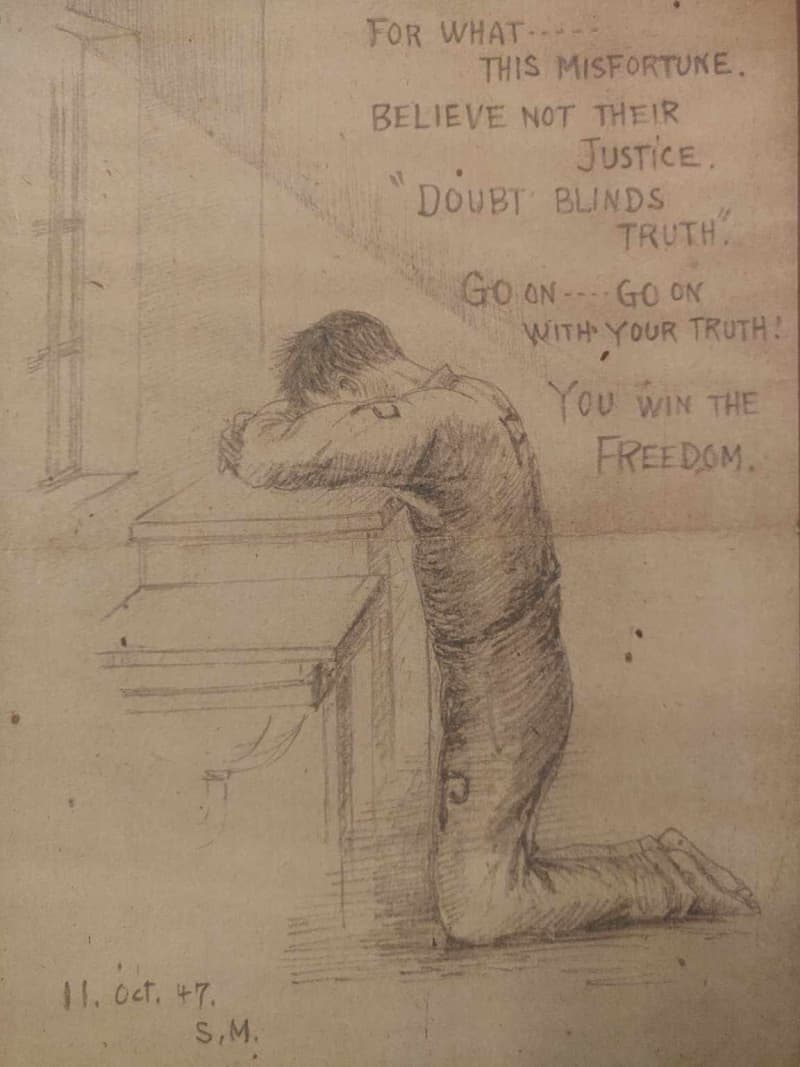

太平洋戦争末期の1945年、九州帝国大学(現在の九州大学)の医学部で、日本軍にとらわれた米軍爆撃機B29の搭乗員に対し、治療を目的としない「実験手術」が行われた。戦争の狂気がもたらした「九大生体解剖事件」だ。摘出された捕虜の肝臓を食べたとする罪に問われ、後に無罪となった医師が、東京の巣鴨プリズン収監中に描いたスケッチ8枚が、このほど米国で見つかった。

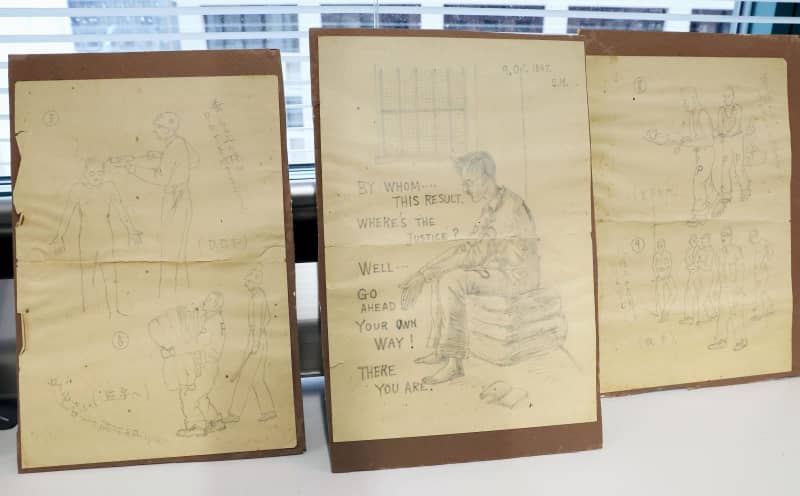

「正義はどこに?」

英語でそう書き込まれた絵には、うなだれた男性が表現され、理不尽な現実に絶望する様子が伝わる。元看守の米兵が米国で保管していたが、76年の時を経て、福岡市の家族の元に返ってきた。(共同通信=滝田汐里)

▽無念描いた8枚のスケッチ

スケッチを描いたのは、福岡の医師、真武七郎さん=1969年に61歳で死去=。8枚のスケッチは黄ばみが目立ち、A4判ほどの大きさだ。窓の近くで男性がうつむきがちに座る絵には、1947年10月9日の日付と「S・M」のイニシャルがあり、「BY WHOM・・・THIS RESULT(この結果は誰によるのか)」とつづられている。

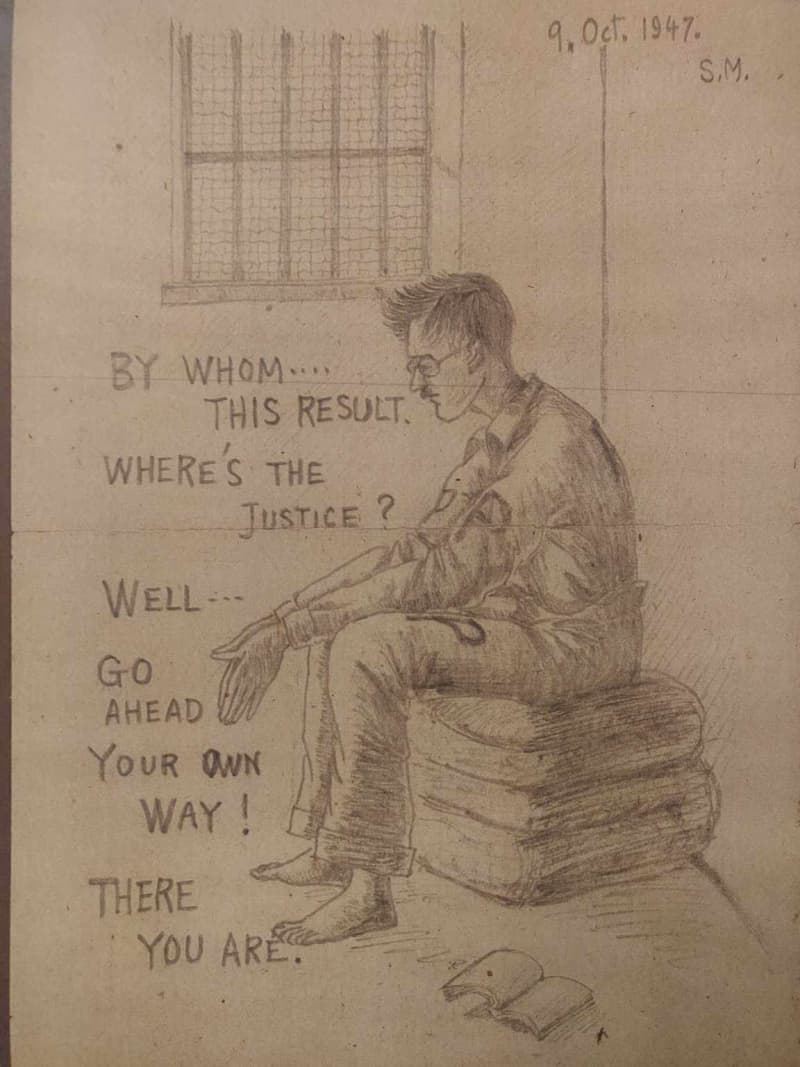

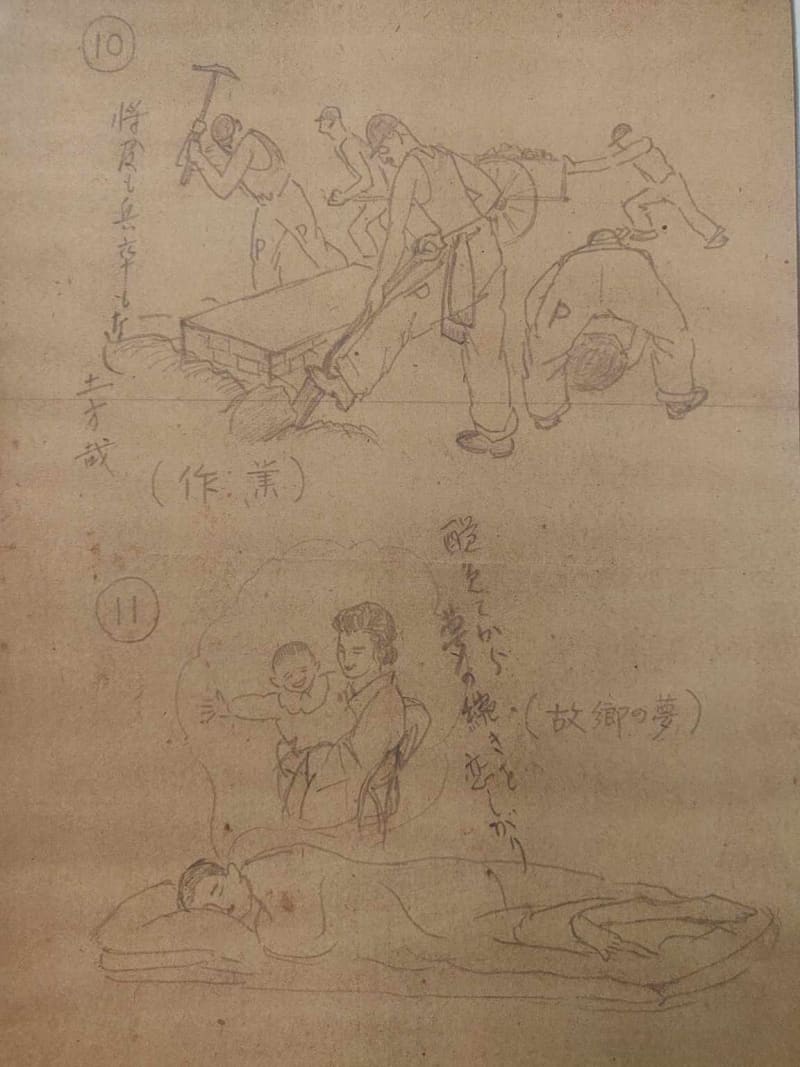

他にも、巣鴨プリズンでの労働や食事、散歩の場面が表現され、故郷の妻が生まれたばかりの息子を抱く夢を見て恋しがっている絵もあった。膝立ちの男性が机に顔を伏した絵には、「FOR WHAT…THIS MISFORTUNE(この不運は何のために)」とあった。

▽妊娠中の妻や幼い息子、気がかり

真武さんは1908年、福岡県宗像市で江戸時代から続く医師の家系に生まれた。九州医学専門学校(現在の久留米大学医学部)を卒業後、軍医として福岡市にあった偕行社病院で院長を務め、大分県の陸軍病院に転勤した。

九大生体解剖事件では、米兵捕虜8人から肺や肝臓を摘出し、輸血血液の代わりに海水を用いるなどの手術が行われ、全員が死亡した。戦後、九州大や旧日本陸軍の関係者計30人が、米軍がBC級戦犯を裁いた「横浜裁判」にかけられた。作家の故遠藤周作さんの小説「海と毒薬」の題材にもなった。

真武さんは連合国軍総司令部(GHQ)から過酷な取り調べを受け、虚偽の自白を強要されて巣鴨プリズンに収監された。自白に至ったのは、故郷に残した妊娠中の妻や幼い息子が気がかりだったことが背景だとされる。

▽家族を見殺しにするのはしのびえず

横浜裁判の記録や当時の様子は、医学生として九大生体解剖事件に立ち会い、事件を後世に伝える活動をしていた東野利夫医師=2021年に95歳で死去=の著書「汚名『九大生体解剖事件』の真相」に詳しい。同書などによると、生体解剖手術で摘出した米兵の肝臓を持ち出したのは、軍医見習士官だった。1945年6月ごろに偕行社病院の食堂で、立ち寄った真武元院長を歓迎する昼食会が開かれた際、真武さんを含む医師ら5人がその肝臓を「食べた」とする疑いがかけられた。

検察側は医師らが肝臓試食を認めた口供書を示し、死刑を求刑した。だが、弁護側は、生体解剖手術と真武元院長の来院日が離れており、腐敗しやすい臓器である肝臓は「食用にできなかった」と指摘。口供書はすべて調査官の強要によるものだと訴え、無罪を主張した。証言台で真武さんはこう述べたという。「『(調査官に)人間の肝を食ったとしても2年か3年の罪にしかならない。うそを言うと偽証罪でそれ以上の長い重労働の刑になる』と言われた。家族を見殺しにするのはしのびえず、口供書に署名した」

東野さんは「検事側の立証追求よりも、弁護側の反証弁論の方が強く、被告側に有利に展開した」と記している。1948年3月11日に始まった裁判では、自白のみに依拠した起訴は無効で証拠能力を欠くとした弁護側の主張が採用され、1948年8月27日に、肝臓食事件の被告5人全員に無罪判決が出た。

▽額縁に入れて大切に保管

巣鴨プリズンは規則で、収監者が私物を外部に送ることが認められていなかった。家族に宛てた真武さんのスケッチは破棄される可能性もあった。元看守だったドナルド・フェーブルさん=2015年に87歳で死去=は、真武さんら収監された日本人と仲が良く、よく話をしていたという。真武さんに「スケッチを家族の元に送ってほしい」と頼まれ、譲り受けた。

後日届けようとしていたが、真武さんの住所を記した紙を紛失してしまったという。それでも、スケッチを額縁に入れてイリノイ州の自宅で大切に保管していた。

▽希望と平和をもたらす事例に

フェーブルさんの娘のスーザン・ピーターソンさん(65)らきょうだいは、両親が亡くなって家の整理をする中で、父の願いをかなえることにした。今夏、米海軍横須賀基地の知人などを頼って真武さんの遺族を探し出した。横須賀基地勤務で、国際交流団体「横須賀ワールドフレンドシップ協会」の理事を務める松永和也さん(35)=神奈川県横須賀市=や、航空戦史研究家の深尾裕之さん(52)=大分県=らの尽力で、スケッチの返還につながった。

11月、深尾さんは関係者が集まった返還の場で「言葉や宗教、人種を超えて、互いの信頼と友情を強くし、日米両国の間に希望と平和をもたらす事例として役立つものだ。未来志向の平和と友情をもたらすために、この返還の事実を両国において次の世代に正しく継承していってほしい」とあいさつした。ピーターソンさんの友人として、代理でスケッチを手渡した横須賀基地内の高校で教師をしているフィリップ・アクランドさん(40)=横須賀市=も出席した。

▽「やっと届けられた」

福岡市に住む真武さんの三男・清志さん(76)と長女・ナナさん(74)は、スケッチを受け取り、いとおしそうに見つめた。妻子とみられる2人が描かれた絵について、ナナさんは「いきなり捕まって連れて行かれたなら、家族がどう暮らしているか気になって仕方がなかっただろう。切なかったはず」と想像する。海を越え、何人も介してスケッチが戻ってきたことは「奇跡的」だと繰り返した。「(父は当時)つらい生活だったと思うが、深刻な様子の絵だけでなく、楽しみを見つけて過ごしていたと分かって心がいっぱい。電話や通信手段がない中で、絵だけが家族に残せるものだったのではないか」と思いをはせた。

清志さんは、金網が張られた部屋の窓から身を乗り出して日本晴れを見ようとしている絵や、食事でご飯を多く盛り、口を開けて笑う男性の絵に目を留め、「ユーモアがあってちゃめっ気たっぷりの性格が出ている。おやじらしい」と懐かしみ、「軽いタッチが父のもので間違いない」と話した。

ピーターソンさんも米国からオンラインで返還に立ち会った。「父も、やっと真武さんの家族に絵を届けられて喜んだだろう。父から譲り受けたこの絵は、父だけでなく私たち家族もとても大切にしていた。皆さんとお父さんとの思い出が平和と愛であふれていることを願っている」と語りかけた。

▽無罪、その後

清志さんやナナさんによると、真武さんは巣鴨プリズンに収監中にリウマチを患い、指先がうまく動かなくなった。それでも、無罪判決を受けて福岡市内の家に戻った後は、町の医者として地域医療を支えたという。近所の人々との結びつきも強く、夫婦げんかの仲裁に駆けつけたこともあった。家庭内では食事中の行儀が悪いと火箸を飛ばして厳しくしかる一面もあったが、家族全員で食卓を囲むことも多く「わいわいした時間だった」とナナさんは振り返る。

ただ、2人とも今回のスケッチ返還の話があるまで、父が収監中にスケッチを描いていたことは知らなかった。父も母も、巣鴨プリズンでのことはほとんど話さなかった。その一方で、清志さんは、大学で馬術部だったという真武さんが描いた馬の絵を褒めると、「医者にならなかったら、絵描きになっていた」と何度も話していたことを覚えている。ナナさんも小学校低学年の頃に自画像を描いてもらった。

▽スケッチの返還を報告

2人は12月中旬に、真武さんの納骨堂へスケッチが戻ってきたことを報告しに行った。清志さんは「自分が父だったら恥ずかしがると思う」と笑う。ナナさんは「戻ってくるなんて想像していない父も私たちもお互いにびっくりさせられたのではないか」。スケッチは現在、ナナさんが自宅で保管している。「父の肉筆なので大事にしたい。このスケッチはわが家の宝物になった。しばらくは手元に置いて楽しみたい」。フェーブルさんの家族が大切に預かっていてくれたことを考え、劣化しないよう何とか保存するつもりだ。

▽取材を終えて

今回、福岡市でスケッチが清志さんとナナさんに返還される場に記者(25)も同席した。時差がある中で、フェーブルさんの子どもや親族15人以上がオンラインで返還を見守ったのは、フェーブルさんや、スケッチへの思いの深さの証だろう。

多くの関係者を巻き込み、調整を重ね、時を超え、国境を越えた8枚のスケッチ。1枚ずつめくっていくと、一つの物語のように、真武さんが過ごした「非日常」の時間が伝わってくる。戦後78年が経過した今も、当時を生きた人が語りかけてくる代えがたい資料だ。生きていれば理不尽な出来事に出合うこともあるが、最も理不尽なことが戦争であり、戦争が終わってもあらがえない苦しみを抱えていく人がいることをあらためて感じた。このスケッチが将来、歴史の授業で取り上げられる日も来るのかもしれない。それほど後生に残し続けていきたいと、私自身強く思う体験だった。