長期・積立・分散投資を実践することで、堅実にお金を増やすことができます。昨年までつみたてNISAを利用していた人はこのことを理解し、実践していることでしょう。

さて、すでにNISAを利用していた方の中には、新NISAの成長投資枠で株式投資を始めたいと思っている人もいるかもしれません。

今回は、これから初めて株式投資に取り組む方に向けて、リスクを減らす方法・気をつけておきたいことをまとめます。

コア・サテライト戦略の「サテライト資産」で株式投資

新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの投資枠を利用できます。これまでのつみたてNISAと同様、金融庁の基準を満たす投資信託やETF(上場投資信託)に投資ができるのがつみたて投資枠。毎年の投資上限額はこれまでの40万円から120万円に増加します。

これに加えて、一般NISAと同様の投資ができるのが成長投資枠で、つみたて投資枠の商品はもちろん、それ以外の株・投資信託・ETF・REIT(不動産投資信託)にも投資ができます。毎年の投資上限額は240万円です。

現行NISAではつみたてNISAと一般NISAは併用できませんでしたが、新NISAの2つの投資枠は併用ができます。新NISAで非課税の投資ができる生涯投資枠の上限は1人あたり1800万円です。ただ、成長投資枠だけだと生涯投資枠は1200万円までしか使えません(「つみたて投資枠だけで1800万円」は可能)。したがって、生涯投資枠を使い切りたいなら、つみたて投資枠は必ず使う必要があります。

新NISAはお金を減らさずに増やす「コア・サテライト戦略」を実践するのがおすすめです。

<新NISAでのコア・サテライト戦略のイメージ>

(株)Money&You作成

コア・サテライト戦略は、自分の資産を長期安定成長の「コア資産」と積極運用の「サテライト資産」に分けて運用する戦略です。コア資産で資産を守りながら安定的に増やしつつ、サテライト資産で積極的に攻めて大きく増やすことを狙います。

新NISAを活用したコア・サテライト戦略の場合、新NISAの総資産7割〜9割はインデックスファンドやバランスファンドといった投資信託、ETFで用意します。残りの1割〜3割は、日本株や米国株、アクティブファンドが候補となります。

コア資産は、つみたてNISAに引き続き、新NISAでもつみたて投資枠を活用して用意するのがよいでしょう。そのうえで、余裕資金がさらにあるのであれば、サテライト資産として個別株に投資していく、という意識で資産形成を進めましょう。

サテライト資産の比率を無理に増やすと、その分リスクが高くなってしまいます。コア資産がしっかりしているからこそ、サテライト資産で攻めることができる、ということを忘れないでください。

株式投資も、今は数百円と少額でスタートできる時代です。日本株は通常100株単位で売買されますが、SBI証券・楽天証券・マネックス証券などのネット証券では、1株から投資ができるので、数百円、数千円程度から始められます。また、米国株はもともと1株単位ですので、数千円程度の少額から投資ができます。

株式投資でリスクを減らすには?

株式のリスク(値動き)は、金融商品の中でも比較的高めです。値動きによって大きくお金が増えるかもしれない一方で、大きく減るかもしれません。

そこで、株式投資のリスクを減らす方法をいくつかお伝えします。

●その1:余裕資金で始める、少額から始める

株式投資に限った話ではありませんが、投資は余裕資金で始めることが大切です。すでにつみたてNISAに取り組んできた方ならば、ある程度の資産をお持ちかもしれませんが、余裕資金でないお金(生活費やもしものときのお金など)で投資をしてしまうと、値下がりに耐えきれずに売却せざるを得なくなるかもしれません。投資をして生活が苦しくなるのも本末転倒ですので、株式投資は余裕資金で始めるようにしましょう。

株式投資は前述の通り1株、数百円程度からできますので、まずは少額でどんなものか試してみるのもおすすめです。仮に全部のお金を失ったとしても、少額であれば損失も限定的です。

●その2:積立投資で購入する

株も長期間にわたって積立投資で購入すれば、投資信託と同様にドルコスト平均法の力を生かすことができます。定期的に一定額ずつ購入することで平均購入単価を下げることができ、少しの値上がりでも利益を出しやすくなります。

楽天証券のサービス「かぶツミ」では、日本株に3000円から積立投資ができます(購入単位は1株から)。単元未満株は、楽天証券の単元未満株取引サービス「かぶミニ」の対象銘柄(2023年11月28日時点で約1600銘柄)の積立が可能。単元株(100株単位)であれば、東証に上場する全銘柄に投資ができます。

PayPay証券「つみたてロボ貯蓄」では1000円から米国株に積立投資が可能。端株(1株未満)の取引ができます。株価に関わらず決まった金額を積立投資できるので、わかりやすいですね。

●その3:好業績か、財務は健全かをチェック

業績が好調で財務が健全な会社は、株価が安定推移していく傾向にあります。市場全体が値下がりしたときでも、そこから早く抜け出して上昇に転じる可能性が高いです。株式投資でも値下がりリスクをケアしながら堅実に増やすには必要なポイントです。

・売上高や営業利益が大きいか

企業が商品やサービスを売ることで稼いだ金額の合計を示す「売上高」と、売上高から売上原価と販管費を差し引いた、いわゆる本業で稼いだ金額を表す「営業利益」の両方が右肩上がりになっているかをチェックしましょう。

「会社四季報」には過去3~5年の実績と今後2年間の予測が載っているので、これらが右肩上がりで伸び続けている会社を探すのに便利です。

・営業利益率・経常利益率が高いか

営業利益率は売上に占める本業で稼いだ利益の割合、経常利益率は営業利益からさらに営業外収益・費用を差し引きした、会社の収益力を測る指標です。もちろん、どちらも高いに越したことはありません。同じ業種の他社と比べて高いなら、利益を稼ぎ出す力が強いと判断できます。

・1株あたり利益(EPS)が年々増加しているか

1株あたり利益とは、会社の最終的な利益である当期純利益を発行済み株式数で割ったもの。1株あたり利益が大きく、年々増えている会社は堅実に成長していることを表します。

・自己資本比率が30%以上か

会社の成長には、レバレッジ(借金)が欠かせません。とはいえ、度を超えた借金があると財務的に苦しくなります。そこで、会社にあるお金のうち、返さなくていい部分(自己資本)の割合を示す「自己資本比率」をチェック。50%以上だと安全性が高いと判断されます。少なくとも30%は欲しいところです。

●その4:業種分散・銘柄分散の視点も取り入れる

リスクと上手く付き合うためには、株式投資においても、分散投資の観点が重要です。違う業種の銘柄を買うようにすれば、仮にある業種が値下がりしても、他の業種の値上がりでカバーする「分散投資」の効果が得られます。

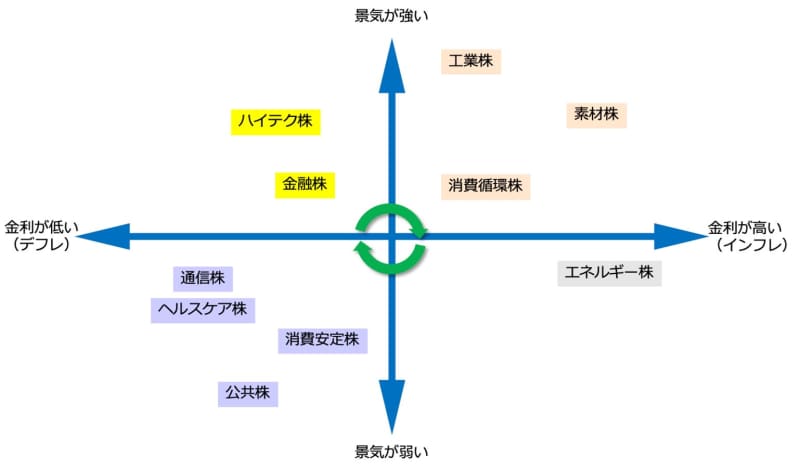

株式市場で注目される銘柄は、景気や金利の動向によって異なります。

【景気・金利と注目される業種の関係】

(株)Money&You作成

景気が弱いときには、景気に左右されない不況に強い銘柄が好まれます。反対に、景気がよくなるときにはハイテク株、金融株、工業株、消費循環株(自動車や宝飾品などの高級品)、素材株などが好まれる、というわけです。

景気は良くなったり悪くなったりと循環します。ですから、業種が偏ることのないようにしておくことが大切です。単元未満株を利用すれば、少額でもさまざまな業種・銘柄に分散投資が可能です。

ただし、たくさんの銘柄数に分散投資すれば良いというわけではありません。一般的に25〜30銘柄を超えると、リスク軽減効果はなくなってくるとされています。そもそも、保有する銘柄数が多すぎても管理するのが大変です。10〜20銘柄程度に留めておくのがよいでしょう。

●その5:15年以上長期保有することで元本割れの可能性がゼロに近づく

投資の名著として知られる『ウォール街のランダム・ウォーカー』(バートン・マルキール著)では、主要な金融資産の超長期の年平均リターン(1926年〜2020年)が次のように紹介されています。

<主要な金融資産の超長期の平均リターン(1926年〜2020年)>

「ウォール街のランダム・ウォーカー」を元に作成

こうしてみると、債券よりも株式の年平均リターンの方が高いことがわかります。しかし、同時に株式のリスクは債券よりずっと高いこともわかります。実際、同書によると、対象の年の30%は年間のリターンがマイナスになっていると紹介されています。

ただ、このようにリスクとリターンの高い株式を長期保有していた場合はどうでしょうか。

<株式投資(S&P500)と年平均リターンのちらばり方(1950年〜2020年)>

「ウォール街のランダム・ウォーカー」を元に作成

米国の株価指数「S&P500」に1年から25年までの間投資した場合の年平均リターンのちらばり方(ブレ幅)を表したものです。投資期間が1年間だと、50%以上のリターンを出す年もあれば、37%も下落する年もあります。つまり、リスクが大きいのです。しかし、5年・10年間の投資となると下落のリスクが少なくなり、15年になるともっともリターンが少ない年でも4%と、プラスに転じています。つまり、15年以上保有していれば元本割れをしていない、ということが示されています。

ただ、これをもって将来絶対値下がりしない、とまでは断言できません。とはいえ、15年以上保有していれば元本割れせずに資産を増やせる可能性がかなり高いといえます。

●その6:投資タイミングを考えるなら「上がり始めたら買う、下がり始めたら売る」

長期・積立・分散投資は、投資のタイミングを考える必要のない投資ですが、株式投資では、タイミングを計った投資がしてみたいという方もいることでしょう。

投資のタイミングはシンプルで、「上がり始めたら買う、下がり始めたら売る」が鉄則です。個人投資家として230億円もの資産を築いたcis氏の著書『一人の力で日経平均を動かせる男の投資哲学』(KADOKAWA)には、「上がっている株を買う。下がっている株は買わない。買った株が下がったら売る」と、順張り(相場の流れに従って売買すること)が基本だと説いています。

また、「村上ファンド」で話題になった村上世彰氏の著書『生涯投資家』(文藝春秋)には、父親の教えとして「上がり始めたら買え。下がり始めたら売れ。一番安いところで買ったり、一番高いところで売れたりするものだと思うな」という話がでてきます。村上氏はその教えを愚直に守り、成功している投資家の一人です。

両者はまったく別の経歴を持つ方ですが、投資タイミングの基本の考え方は一致しています。市場の勢い(モメンタム)の力は大きいので、個人投資家が逆らっても勝ち目はありません。マーケットの動きに合わせて売買することが負けないポイントといえそうです。

新NISAの成長投資枠で株式投資を始めたいと思っている方は、ぜひ投資行動の参考にしてみてください。まずは少額から株式投資を始めるのがリスクも低く、おすすめです。

※本記事は投資助言や個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資にあたっての最終決定はご自身の判断でお願いします。