出町譲(高岡市議会議員・作家)

【まとめ】

・鮎川という新興財閥は時代が求めた「ヒーロー」だった。

・広大で肥沃な満州の開発に日本の将来がかかっていた。

・有力な日本企業に満州の開発にあたらせる。柱は自動車製造業。

この連載の冒頭でもお伝えしましたが、日産グループの総帥、鮎川義介といえば、満州との関係が深いことで知られています。どうして満州と関係が深くなったのか。お伝えします。

戦前、日本国内では空前の満洲ブームが起きていました。雑誌では連日のように満州特集が組まれました。満州旅行が人気となり、風俗、食、歴史などが大々的に取り上げられました。「王道楽土」や「五族協和」といったスローガンが打ち出され、日本政府も移住を推奨していたのです。昭和恐慌以来一向に景気が回復しない中、現実逃避として、満洲に夢を託したのです。

「狭い日本にぁ住みあきた、海の向こうにゃ支那がある」。こんな歌が当時の日本では流行っていました。日本国民は夢の国、満洲に陶酔していたのです。

こうした中、昭和12年春。前年暮れに星野直樹は新京飛行場から軍用機に乗り込みました。満州の国務院の総務長官に就任したばかりで、44歳です。岸信介の上司にあたります。もともとは、大蔵省出身です。

星野といえば、「二キ三スケ」の1人として知られています。関東軍参謀長の東条英機(キ)と国務院総務長官の星野直樹(キ)。それに満州重工業開発の鮎川義介(スケ)、総務庁次長の岸信介(スケ)、満鉄総裁の松岡洋右(スケ)を指します。満州を牛耳っていた5人を揶揄する言葉です。

その星野は軍用機が飛び立った際に、窓からコーリャン畑をみました。夕日に真っ赤に染まっていました。この広大で肥沃な土地をいかにして、開発するのか。日本の将来がかかっていると、星野は思いました。

赤く眩しい夕日でした。瞼を閉じると、脳裏に浮かぶのは、これから面談するあの男の顔です。それは、目つきの鋭い、いがぐり頭の男。贅肉のない痩身。毎日その名前は新聞紙上を賑わせていました。彼の名前は、鮎川義介です。

新興財閥の創業者で、57歳。三井が300年、三菱が70年かかったところを、わずか10年で同じ規模の財閥をつくった男です。人は彼を「風雲児」と呼んでいました。

昭和初期の恐慌で、日本では貧富の格差が拡大。批判の矛先は、権力層である薩摩や長州出身の政治家、そして、そのスポンサーである三井、三菱、住友などの旧来型の財閥に向けられていたのです。

血盟団事件、五・一五事件などのテロの対象は、こうした旧来型の権力層でした。人々が財閥を唾棄すべき存在と位置づけていた時、鮎川という新興財閥は時代が求めた「ヒーロー」でした。

星野が東京に出向く大きな理由は、この時代の寵児の説得工作です。

「できるとかできないという問題ではない。鮎川を引き出すのは、絶対に成し遂げなければならない。何も無謀なお願いをしようとしているわけではない。」星野はすでに、陸軍省や関東軍参謀にも相談済みです。

陸軍省のある幹部は「三井や住友、三菱といった財閥は嫌いだが、鮎川は、全く問題がない。時代は鮎川を求めているのだ」と話していました。

5時間ほどたって、軍用機は横田飛行場に到着しました。迎えの車が来ていました。星野は運転手に指示しました。

「日比谷に行ってくれ」。

日比谷に巨大な建物が建っていました。周囲を睥睨するかのような、存在感。入口には「日産館」の大きな額がかかっていました。

「満州国の国務長官の星野ですが。鮎川さんにお会いしたい」。

事前に訪問を伝えていただけに、従業員は素直に了解しました。

「それではおあがりください」。

満州の重工業化はこれまでは南満州鉄道が主導でしたが、それでは限界がありました。有力な日本企業を満州に呼び寄せ、開発にあたらせようというのが5カ年計画の趣旨でした。その柱は、自動車製造業の育成です。

満州では、建国以来急ピッチで道路整備が進められました。東西南北にわたって、道路は整備されたのです。自動車の数も増えました。しかし、肝心の自動車の製造技術は遅れていました。満州には同和自動車という会社がありましたが、修繕工場程度の技術力しかなかったのです。

従業員に案内され、星野は5階の鮎川の応接室で待ちました。そこには、明治の元勲、伊藤博文と井上馨の書が飾られていました。緊張した面持ちで待っていると、ドアが開きました。さていよいよ会談が始まりました。

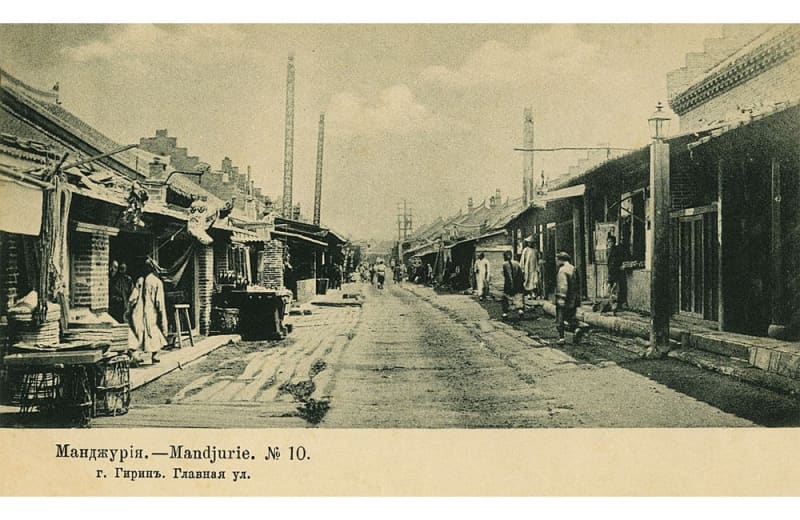

トップ写真:20世紀初頭の満州の商店街と買い物客 出典:Photo by Culture Club/Getty Images