生涯140組以上のアーティストに携わった佐久間正英

1月16日は佐久間正英の命日だ。70年代、日本のロックの黎明期にプログレッシブバンド、四人囃子のベーシストとしてキャリアをスタート。78年にイギリスのニューウェイヴの潮流を敏感に感じ取ったテクノポップグループ、プラスティックスに加入。ミュージシャンとして時代に大きな痕跡を残す。

佐久間がミュージシャンとしてではなく、プロデューサーとして一躍脚光を浴びたのは、BOØWYの大ブレイクのきっかけとなるサードアルバム『BOØWY』だった。パンク、ニューウェイヴを通過したBOØWYが本来持っているアグレッシブなサウンドアプローチに、大衆性と時代に即した煌びやかさが加味された仕上がりは ”抜けの良い” ロックンロールアルバムだった。それは、マイノリティなロックファンだけではなく、幅広い層に対応できる80年代半ば以降のロックアルバムの雛形となった。

佐久間は音楽プロデューサーとして生涯140組以上のアーティストに携わる。その中でも、手腕に最も磨きがかかったのは90年代だろう。日本のロックシーンが熟成していく中、佐久間のプロデュースにより頭角をあらわしメインストリームに浮上したアーティストは数知れず。つまり佐久間はシーンの形成と熟成に不可欠な裏方だったことが明白だ。今回はそんな佐久間が手腕を振るった90年代のロックアルバム5選をピックアップした。

性急で、前のめりで、疾走感が溢れる真島昌利3枚目のソロアルバム

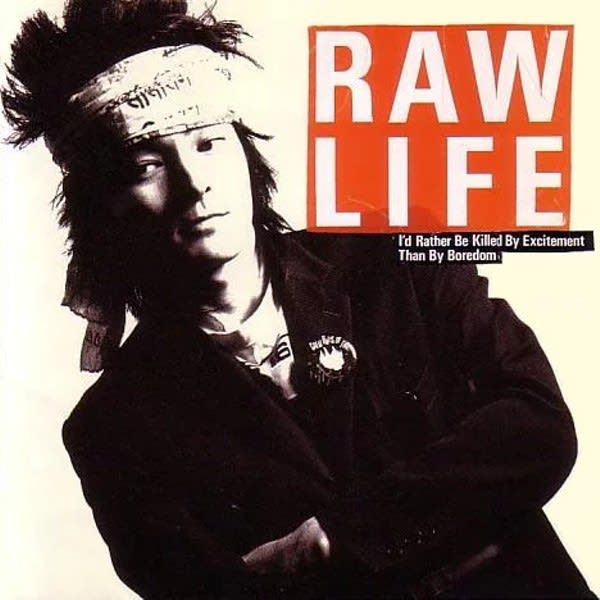

『RAW LIFE』真島昌利(1992年)

真島昌利はブルーハーツ時代に4枚のソロアルバムをリリースしている。フォーキーなサウンドメイキングにハードボイルド的な世界観を内包させた『夏のぬけがら』、淡い水彩画のような『HAPPY SONG』そして、真島が最大級にロックに覚醒した92年にリリースされた3枚目が『RAW LIFE』だ。

ここで、ブルーハーツのセカンドアルバム『YOUNG AND PRETTY』でタッグを組んだ佐久間と再びアルバム制作に取り掛かる。「俺は死ぬまでロックする / 俺はとことんロックする」と表題曲「RAW LIFE」でシャウトする真島だが、このリリックに象徴されるように、性急で、前のめりで、疾走感が溢れるロックンロール・アルバムだ。しかし、ともすればザラザラとした質感の雑味が共存する荒削りな作風になりがちだが、佐久間との共同制作により、50年代、60年代の正統的なロックンロールに感じるまろやかさがデコレートされている。

レコーディング時、真島は佐久間のやり方に不満が爆発したという逸話が残るが、その怒りがアルバムに内包された部分も含め、極めてアグレッシブな名盤に仕上がったのではないだろうか。真島は4枚目のソロアルバム『人にはそれぞれ事情がある』でも再び佐久間とタッグを組む。

ジュディマリの大きな転換期になったセカンドアルバム

『ORANGE SUNSHINE』 JUDY AND MARY(1994年)

JUDY AND MARY(以下:ジュディマリ)がメインストリームに浮上した傑作セカンドアルバム。YUKIのハイトーンボイスと70年代のハードロック的な解釈を加味しながらのバッキングは時代を超越するような開放的な印象も同時に感じる。パンクロック的な潔くソリッドな印象が先行するファーストアルバム『J・A・M』と比べると、格段とポップだ。

つまりこれは、YUKIという稀有な個性を持ったボーカリストの物語性を極限まで引き出した結果だ。突き抜けるような破壊力と切なさを内包させたストーリー性が前面に打ち出されている。このアプローチがジュディマリの大きな転換期になった。佐久間の手腕は、YUKIのみならず、バンドメンバーの個性を最大限に打ち出しながら、統一感のある1枚に仕上げた。本作はオリコンアルバムチャート週間最高位5位を記録。ジュディマリがスターダムにのし上がった瞬間だった。

よりエモーショナルに!GLAYの礎となったセカンドアルバム

『SPEED POP』GLAY(1995)

L'Arc〜en〜Cielや黒夢といった後にヒットチャートの常連となるバンドを数多く手がけ、90年代のロックシーンの急速な発展と産業化に大きく貢献したというのは、佐久間正英を語るにあたって特筆すべき点である。そして、90年代に佐久間のスタジオワークがバンドの本質を最も昇華させたと言えるのが、GLAYのセカンドアルバム『SPEED POP』だろう。

GLAYがBOØWYやUP-BEATのフォロワーであったことから、これらのバンドのサウンドプロデュースに関わり、スターダムにのし上げた佐久間の参加は必然だったとも言える。本作以降、GLAYは佐久間との共同制作で数多くの作品を世に放つ。BOØWY、UP-BEATとGLAYの共通点はスタイリッシュさを極めたロックの様式美を一般に浸透させた点にあると思うが、90年代に登場したGLAYはスタイリッシュさの中に、臆することなく感情の起伏をダイレクトに表現している。つまり、”よりエモーショナルに” というアティテュードが90年代のバンドサウンドには必須だったのだ。

本作ではそんな “エモさ” がTERUのボーカルから如実に伝わってくる。時には聴き手に寄り添うように、時にはロックの本懐である熱量に身を任せて、多面的な表情を見せる。ここが、本作での佐久間のこだわりだったのではないだろうか。つまりバンドのリアリティを極限まで追求したサウンドメイキングだ。このアルバムが、その後国民的バンドへと成長する彼らの礎であることは間違いない。

宮本浩次の個性を最大限に引き伸ばしたエレカシの傑作アルバム

『ココロに花を』エレファントカシマシ(1996年)

1988年のデビュー以来、シンプルで骨太なロックサウンドを身上としながら文学的な歌詞で独自の世界観を構築してきたエレファントカシマシ。熱狂的なファンに認められながらもセールス的に伸び悩んでいたという事実もあった。そんな状況の中、佐久間を共同プロデューサーに迎え制作された通算8枚目のアルバム『ココロに花を』は、レコード会社を移籍後、心機一転の会心作となる。そして初のオリコンアルバムチャートでトップテン入りを果たす。

本作に収録されているエレカシの代表曲のひとつである「悲しみの果て」は無骨な優しさとも言える宮本浩次のボーカリストとしての個性が強靭なバンドのグルーヴと相まって歌詞の世界がダイレクトに聴き手の心に届く。つまりバッキングとの調和に一意専心したプロデュースだ。骨太なバンドサウンドは変わらないが、音作りは今まで以上にクリアーだ。本作で佐久間はキーボーディストとして演奏に参加している。

90年代に活躍したDOG FIGHTのラストアルバム

『DOG FIGHT!』DOG FIGHT (1996年)

DOG FIGHTは、ラフィンノーズ、コブラで活躍したギタリストNAOKIと実弟のTAISHOを中心に92年、メジャーデビューを果たす。ちなみにTAISHOは、THE WANDERERSとして、ラフィンノーズが主催するAAレコードよりいくつかの音源をリリースしている。

ストリートからの叩き上げの2人がパンクという概念にとらわれず、真っ直ぐ、骨太で、シンプルな正統派ロックバンドだった。歌と真正面から向き合い、人生の痛みや悲しみ、喜びをストレートに表現してきたバンドでもある。

97年にリリースされた本作は、DOG FIGHTのラストアルバムとなった。正直、チャートを賑わせたアルバムではない。ただ、このアルバムで感じる “普遍性” という部分も、佐久間のプロデュースワークを語る上で欠くことのできないポイントだと思うので記しておきたいと思う。90年代という時代に即しながらも、今聴き直しても懐かしさを感じさせない手腕をこのアルバムを通じて再評価したい。

DOG FIGHTはパンクロックをバックボーンに持ちながらも限りなく “歌ありき” のバンドだった。喜怒哀楽をストレートに表現するTAISHOの声をどこまで遠くへ飛ばすか、そこにバンドの本懐があった。この部分を正しく理解した佐久間のスタジオワークは、バンドの集大成とも言える1枚に仕上がっている。そこには普遍性が満ち溢れている。限りなくシンプルなバンドサウンドでありながら聴き終えた後に感じる爽やかさと、そこに相反する熱量を感じさせてくれる名盤だ。

こうやって5枚のアルバムをピックアップして感じることは、プロデューサーとしての佐久間正英は、ヴォーカリストにしっかりと寄り添い、その魅力を最大限に引き出すマジックを持ち合わせていたと言えるだろう。ボーカリストに寄り添いながらバンドサウンドの個性を最大限に引き出し、時代に即した音に仕上げる。プロデューサーという決して表に出ることのない仕事に徹しながら、90年代の音楽クオリティを格段と引き上げた功績は語り継いでいかなくてはならないと思う。

カタリベ: 本田隆

アナタにおすすめのコラムプロデューサー佐久間正英の手腕、ロックの精神性とポップミュージックの彩り

80年代の音楽エンターテインメントにまつわるオリジナルコラムを毎日配信! 誰もが無料で参加できるウェブサイト ▶Re:minder はこちらです!