毎年1月の上旬、米ネバダ州ラスベガスにおいて、「CES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)」という電子機器の見本市が開催されている。本サイトでも関連レポートが多数掲載されているためご存知の方も多いだろうが、このイベントは1967年から続く歴史あるもので、当初は文字通り家電(コンシューマー向け)製品の出展が中心だったが、現在は幅広くさまざまなIT技術・先端技術の発表会として機能している。

そのCESでは、イノベーションアワードという賞を設けており、出展された技術や製品、サービス類をメディア関係者やデザイナー、エンジニアなど、業界の専門家からなる審査委員会が審査し、優れていると評価されたものに対して授与している。そして今年のCESで同賞を受賞した製品のひとつが、韓国Sheco社が開発した「Ark-M」という水上ドローンだ。

イノベーションアワード内のArk-M紹介ページによれば、受賞対象となったのは水上ドローンとその無人操縦システムで、「万人の安全保障」に資するものとして評価されている。なぜ万人にとって価値のある技術なのか、それはこの製品が、特定の水域から汚染物質を回収し、水をきれいにするために設計された「水質浄化ドローン」だからである。つまり河川・海洋版のロボット掃除機といったところだが、人類の未来を担うという点では、確かに「箱舟(Ark)」かもしれない。

同社のYouTubeチャンネルにおいて、実際にArk-Mが使用されている様子を確認することができる。

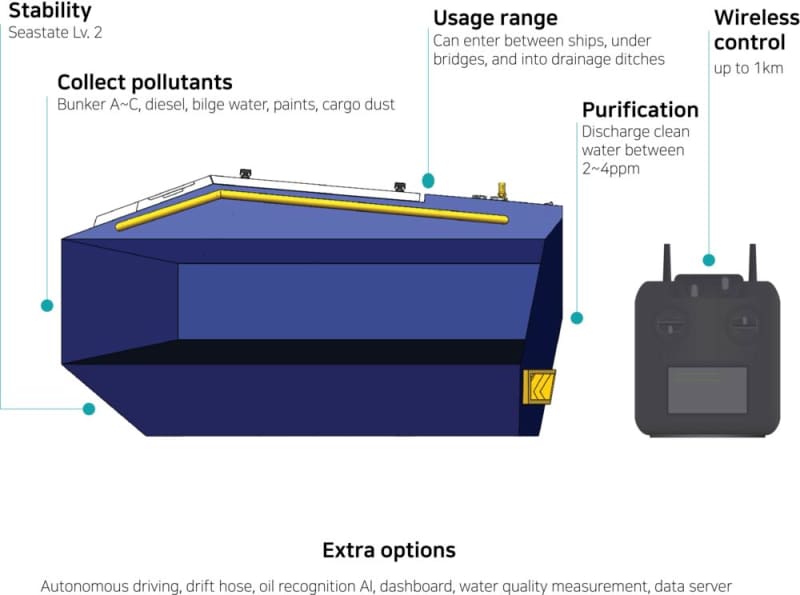

Ark-Mはインペラ(機体の内部に水流を導く羽根)を使って水と汚染物質を集め、再利用可能なメッシュフィルターで分離する。集められた汚染物質はカートリッジに保存され、浄化された水はすぐに放出されるとのこと。この仕組みによって、油や船舶塗料、藻類、貨物粉塵など、液体と粉塵両方の形態の汚染物質を収集・分離することが可能としている。

また動作範囲は有線で50m、無線で1kmとのこと。ユーザーは、同じく受賞対象となった無人操作システムを通じて機体を管理・制御することができる。こうした水質浄化作業が必要となるのは、タンカーからの原油流出事故など厳しい環境の場合であることが予想され、その点でも遠距離から安全に作業・制御できるシステムが評価されたのも納得だろう。

Sheco社は韓国の仁川スタートアップパークが支援するベンチャー企業のひとつで、2017年に設立されたばかりの若い会社だ。しかし今回のCESイノベーションアワードだけでなく、既に各種のコンテストで入賞しており、2022年には韓国の「グリーン・ニューディール100」企業の1社にも選ばれるなど、その技術力が評価されている。

Sheco社のArkシリーズの詳細を解説したページによれば、同社は自らを「環境モビリティ」開発スタートアップと称している。環境モビリティとは、さまざまな環境における「自動化された設備の監視と汚染への対処」を意味するそうだ。

この自動化を支えているのがIoTおよびAI技術で、自律移動はもとより、水質測定やその他のデータ収集もリアルタイムで実施、管理する人間へのフィードバックを可能にしている。また水上とはいえ、こうした水質浄化ロボットが必要になる現場には多くの障害物があると予想されるが、安全に船舶の間や橋の下を通過したり、排水溝に入ったりすることが可能としている。

また興味深いことに、汚染物質の認識にもAI技術を活用しており、「Ove-C(Ove Cam)」というシステムを発表している。

これは一種の画像解析システムで、ロボット本体に搭載されたカメラ、ならびに陸上や船舶等に設置されたカメラから集められた「さまざまな角度から撮影された多焦点画像」を組み合わせて、最終的な流出物画像を導き出すことで、高い認識率を実現している。

Sheco社によれば、従来の汚染認識用製品はいずれも輸入品で価格帯も高く、簡単に導入することが難しかった。しかし同社の汚染認識AIを採用したOve Camの場合、「油漏れリスクの高い海域・水域施設にも導入しやすく、コストパフォーマンスに優れ、性能も他の従来品と遜色ない」としている。

タンカーによる原油流出事故に関する情報を提供している団体ITOPF(International Tanker Owners’ Pollution Federation)の発表資料によれば、2022年、タンカーによる大規模な原油流出事故が世界で3件(それぞれ700トン以上)、中規模な油流出事故が4件(7~700トン)発生している。

これらのタンカーの油流出事故によって環境中に失われた原油の総量は約1万5000トンにも達するそうだ。人類が経済活動を続け、それに海上輸送が欠かせない状態が続く限り、残念ながらこうした事故は避けられない。それに対処するArkのような技術は、今後さらに注目されることだろう。