川ごみの実態把握が未来の海を作る

海洋プラスチックごみの問題が深刻化しています。海洋ごみの7、8割は街から発生し、雨が降った際などに、ごみが川や水路に流出し海へ至ります。2050年には魚より海洋ごみの量が多くなると言われていて、国や企業だけでなく、1人1人のごみを減らす意識と行動が、海の未来を守ることに繋がります。そんな海洋ごみの問題を解決するため注力している団体や企業の取り組みを取材、全3回に渡ってお届けします。

今回は川の清掃活動の手助けになる最新システムを紹介。開発担当者の八千代エンジニヤリングの吉田拓司さんに話を聞きました。

前回は、大河ドラマ「どうする家康」で盛り上がった愛知県・岡崎市で、川の環境保全活動をしている団体「ONE RIVER」の“乙川のごみ拾い”に密着しました。

市民の生活になくてはならない「乙川」を清掃すると、出てきたのはタイヤや工事用資材、自転車など大量のごみの数々でした。

月に一度、有志により開催されるこの清掃活動ですが、ごみの量はなかなか減りません。実はこの清掃活動をもっと効率良いものにできるかもしれない最新システムがあるんです。

向かったのは岡崎城の西側を流れる小さな川「伊賀川」。全長約5キロメートルの乙川の支川です。普段は飛び石を渡って向こう岸に行けるくらい穏やかな川ですが、大雨が降ると昔はよく氾濫したんだそう。氾濫対策の1つで堤防に植えられた多くの桜は、春には美しい姿を見せてくれます。

そんな伊賀川に掛かる橋の中心で待っていたのは1人の男性。川の清掃活動に一躍買う最新システムの開発者、八千代エンジニヤリングの吉田拓司さんです。伊賀川に設置されているというこのシステム。どのようなものなのか話を聞きました。

八千代エンジニヤリング 吉田拓司さん:

設置されているのは、ごみ輸送量計測ソフトウェア「RIAD(リアド)」というシステムです。

海洋ごみの大部分は、陸から出たごみが河川を経由して海まで流出しています。海洋ごみの問題に対応するためには、河川の浮遊ごみ(川ごみ)の実態を把握することが必要です。「RIAD」はこの河川に浮遊したごみの輸送量をモニタリングするシステムになります。

ごみの輸送量を知ることで、普段実施している清掃活動やリサイクル活動などのごみ削減活動が、年間でどの程度海洋に流出するごみを減らしたか、数値で表すことを検討したいと考えています。

――定期的な清掃活動の成果を具体的な数値で示すことができれば、活動のモチベーションにも繋がりそうです。ごみの輸送量の測定方法はどのようなものなのでしょうか?

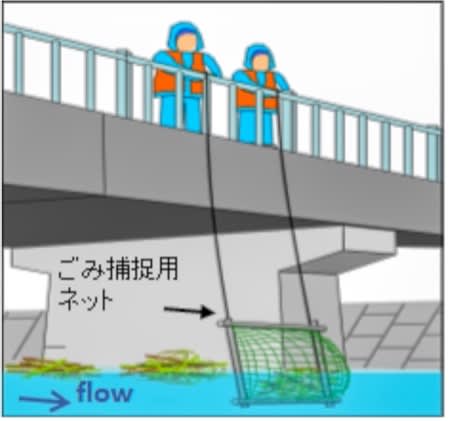

従来はごみを採取する網などを用いて、直接ごみを採取する方法でした。しかし、川に流れるごみは、雨が降って水量が多くなった際に多く流れるため、安全面や作業負担が課題です。また、天気予報は晴れであっても、最近は局所的に大雨が降ることが多く、ごみを採取するための準備が難しいことも課題としてあげられます。

RIADが提案する新しいごみ問題へのアプローチ

――これらの課題を解決するため開発されたのが「RIAD」なんですね。どのような仕組みでしょうか

市販のデジタルビデオカメラなどにより河川の水表面を鉛直方向に撮影します。その動画データをRIADを用いて解析することで、プラスチック等の人工系ごみを計測することができます。

この仕組みだと、直接のごみの採取に比べて安全性や確実性が大幅に向上します。ネットワークカメラや太陽光パネル、バッテリーの使用で観測の無人化、自動化、長期連続観測が可能になり、コストも大幅カットできるんです。

局所的な豪雨など急な現地調査対応が求められる観測も、準備に追われることなく、迅速かつ容易にできるようになります。

RIADを用いた川ゴミのモニタリングの実績は、国内13河川(17地点)、海外3河川。

今回取材した伊賀川は、海に親しみ、資源を大切にする心を育てる運動「海と日本プロジェクトin愛知県」の一環として川ごみのモニタリングを開始。また「どうする家康」でロケ地として話題となり、家康行列や全国川サミットも開催され、ここから海洋プラスチックごみ対策の機運を高め、清掃活動の人口を増やしたいという思いもあったそうです。

「散乱ごみや不法投棄が無い地域の創出」という使命

――なぜ、ごみ輸送量計測ソフトウェアを開発しようと思ったのですか

入社後、大学での研究成果を社会実装するためには、自身で切り拓く必要があると感じていました。当時、海洋プラスチック問題が大きな話題になっていたので、何かやりたいなと考えていた時に、東京理科大学の二瓶泰雄先生と、愛媛大学大学院の片岡智哉先生が開発された「RIAD」を知りました。

初めて知った時に、これを社会実装することで海洋プラスチック問題が解決していく重要なツールになると、直感的に感じとり、主体的に取り組みたいと思いました。社会人ではありましたが、博士課程に進学してプラスチックの研究を開始し、その中でRIADを用いた解析の取り組みを始めました。

※社会実装

得られた研究成果を社会問題解決のために応用・展開すること

「散乱ごみや不法投棄が無い地域の創出」という開発の経緯を語ってくれた吉田さん。自分に課した使命を胸に、実態に即したシステムにするよう開発を続けています。

次回は最新技術「RIAD」を使った有効的な活用法を紹介します。

(2月3日土曜日11時に記事を配信予定)