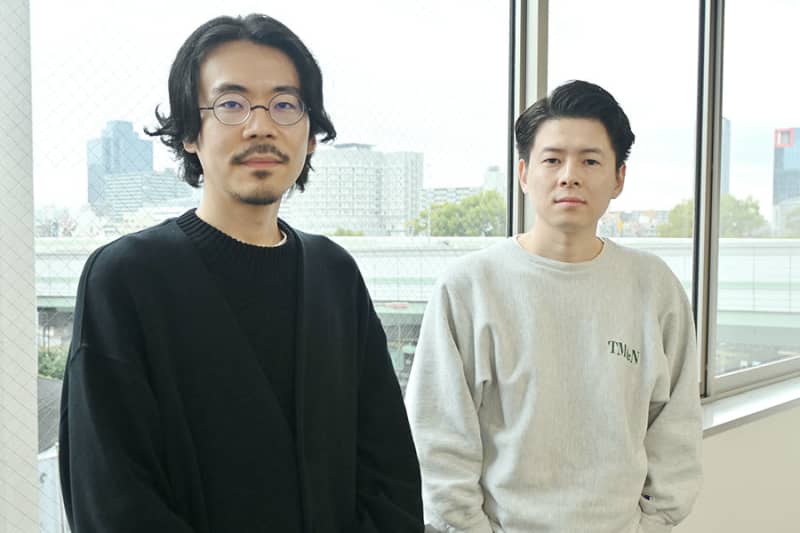

歌詞を手がけるミゾベリョウ(Vo)、作曲を担当する森山公稀(Pf&Syn)を中心に2014年に結成された、福岡出身のジャンルレスバンド・odol(読み:オドル)。近年はradiko、森永乳業のCMソングを書き下ろすなど、精力的に活動している。

odol(左から森山公稀、ミゾベリョウ/大阪市内にて)

そして、2023年11月15日には約2年5カ月ぶりとなるニューアルバム『DISTANCES(ディスタンスィズ)』をリリース。JR東海「会うって、特別だったんだ。」のCMソング『望み』など、さまざまな角度から捉えた「距離」について描いた1枚となっている。

今回はミゾベと森山に、最新アルバムとodolの持つアイデンティティについてインタビュー。そこで分かったのは、サポートを入れることで新しいodolの美学を手に入れたこと。常に変化することに躊躇せず、今を楽しむという姿勢であった。

取材・文/マーガレット安井

■「サポートのおかげでアイデンティティを作り直すことができた」

──2021年にメンバーが卒業して3人体制となりましたが、そこから半年も経たずにEP作品である『pre』がリリース。「このペースなら早く、アルバムがリリースされるのかな」とも思っていましたが、『DISTANCES』はそこから2年かかりました。なぜここまで時間がかかったのでしょうか?

森山:『pre』をリリースしたときにはメンバーの卒業もあり、ネガティブに見えないよう、「大丈夫だよ。続けていくよ」という意思表示を形として出したかったから、最速でリリースしたんです。しかし体制が変わったことで、odolのアイデンティティみたいなものを若干見失っていて。

ミゾベ:うん。

森山:それまでは固定メンバーでバンドをやること自体がアイデンティティだった。しかし3人になり、「odolのコアな部分ってなんだろう?」と考えて。本作を制作して、メンバーが変わってもコアな部分は失われないと確信ができました。

──そうだったんですね。

森山:テセウスの船ってあるじゃないですか。全部の部品が置き換えられても、その船が同じものだと言えるのかというパラドックス。僕なりの結論は、同じであるために部品を変えてきたのなら同じ船だと考えていて、「odolもテセウスの船だな」と思っています。

──本作では多くのサポートメンバーを起用していますね。その方々が今のodolに与えた影響も大きかったと?

森山:そうです。外部のミュージシャンたちと関わったことが、アイデンティティを見直すヒントとなりました。3人で自分たちの独自性を見つけようとしたが、らちが明かなかった。だけど、曲を作らざるを得ない状況で、サポートの方々の力が必要になった。

──なるほど。

森山:とは言え、メンバーと同じように、フルコミットで話し合うみたいなことをサポートミュージシャンには求められない。だから制作のなかで諦めざるを得ない部分も出てきて。僕のなかでodolのそれまでの美学を一度壊さなければならない状況に置かれた。だけど、それでバンドとして一度フラットな状態になり、一から自身の個性を作り直すことができたという感じです。

──10年やってきて、初めての試みでしたからね。サポートを入れてスタートしたときは、思うように進まなかったのではないですか?

森山:最初はめちゃくちゃ手間取りました。自分のやり方が通用しないし、それが普通であると気づかされました。例えば楽曲制作だと、今までならメンバーに「あとは自由にフレーズを考えて」と気軽に言えましたが、サポートの方にそれをお願いするのは難しい。だから譜面を書きました。odolの音楽をわかって欲しいと思い、細かく譜面に指示とかも記して。

「外部のミュージシャンたちと関わったことが、アイデンティティを作り直すヒントとなった」と話す森山

──でも、バンドマンのなかには譜面を読めない人もいますよね?

森山:そうなんですよ(笑)。レコーディングで「あれ、譜面を渡していたんだけど・・・」みたいになりました。そこから「odolの楽曲にそれぞれのサポートミュージシャンのお力を最大限貸してもらうにはどうしたらいいか?」ということをずっと考えていました。

──それはライブでも?

森山:今まではライブ前のゲネプロでたとえば1曲を10時間くらい、ひたすらやっていた。良くない部分があると、それが許せなかったし、修正しないと次に進めないと感じていた。でもサポートの方にはそれを求められない。ならばトータルで良い方を優先しようという考えになったんです。例えば長時間練習をしなければ解決できない部分も、アレンジを変えればそれで良くなることもある。それに場の空気感を悪くしないし、チームのムードを壊さなくても済む。当たり前のことですが、ようやくそういうことに気づきました。

ミゾベ:根底には問題をクリアしないと次に進めない考え方があるけど、どうしようもない状況みたいなのが増えた。それがodolにとってプラスに働いたのかなと思います。

■ 押し付けずに染み出す、それがodolの歌詞

──odolは常に変化を受け入れていくバンドだという印象があります。例えば今回のアルバムだと、今まで以上にアンビエントへ寄せにいった印象があって。

森山:そうですね。アンビエントは昔から好んで聴いています。僕は歌モノというか、日本語で歌われているものは普段リスナーとしてはあまり聴かない。それはメッセージのようなものを突きつけられる感覚が苦手で、どこか「代弁しないでほしい」と思ってしまうから。だから意味が入ってきづらい他言語の楽曲や、インストの楽曲をよく聴いていて。

ミゾベ:森山が「これ、いいよ」と今聴いている曲を教えてくれたり、メンバーが普段聴いている曲をプレイリストで共有したりしている。そういうところから今の自分たちの気分みたいなのは共有されています。森山がいなかったら、僕がアンビエントに触れるのは、もう少し後だったのかもしれない。

odolの歌詞を担当するミゾベ

──先ほど「メッセージを突きつけられるのが苦手」と森山さんが仰っていました。odolの歌詞にも触れたいのですが、ミゾベさんはどんな心境で書いているのですか?

ミゾベ:森山の今の気分よりも自分の気分みたいなものを言葉にしています。例えば社会に対してどう思っているかとか、メンバーの体験談を聴いて、自分のなかに感情として芽生えさせていく。そこから着想を得て、歌詞を書くことが多いです。

森山:ミゾベは曲ごとにメッセージやコンセプトを言語化して、論理的に作ることはしないタイプだと思っています。だからレコーディングの度に「ここの文章は全体のなかでどういう関係性になっている?」「この言葉だとメロディに対して強く聞こえるから、もう少し歌詞の抽象度を上げた方がいい」など僕は第三者的な目線で見つめながらも、だんだんと内面化させていくので。odolの歌詞はメッセージを突きつけられているよりは、もはや自分のなかから染み出しているような感じになっているのかなと思います。

ミゾベ:曲のタイトルとかも、レコーディングやミックスまで終わって、それから決めるからね。

──面白いですね。仮タイトルみたいなものはあるのですか?

ミゾベ:昔はあったのですけど、タイトルに歌詞が引っ張られるから今は1とか2とかの通し番号になっています。

森山:コンセプトを先に決めてしまうと、そのスケールからは脱せない。音も歌詞も作るときは感覚的に「今これでフィットしたから、ここで止めよう」みたいな感じです。とりあえずアウトプットして、そこから振りかえって意味やタイトルを考えるようにしています。

■ 時間が経つにつれて意味が変わった「時間と距離と僕らの旅」

──今までの話を聞きますと、昔の曲をリアレンジしたものがアルバムに入っていますね。『時間と距離と僕らの旅』は2018年に発売されましたが、昨年3月にリアレンジしたバージョンもリリースされました。もともとアルバムに入れようと思っていたのですか?

森山:いいえ。『時間と距離と僕らの旅』は僕がアンビエント的な音をodolに持ち込もうと思い、リアレンジしました。その後アルバムを制作した際に、「入れてみたいね」という話があり、入れてみたらしっくりきたという感じです。

──そうだったんですね。

森山:そもそも「Rework Series」はカバーをしている気持ちでやっています。作品って「自分の子ども」だというアーティストもいるじゃないですか。でも僕はリリースした後は、作品ともう一度、出会い直すような感じで。例えばリリースしてから5年後とかに、歌詞が今聴くと違って聴こえる、コード進行が今の気分とフィットする、など新鮮な魅力を感じたときに「今のムードで作り直したい」と思う。

──はい。

森山:この曲も、当時の僕は歌詞やタイトルに対して「めちゃくちゃいい」とはならなかった。正直、曲のすべてを理解しているわけではなかった。でも大人になって、さまざまな知見を得て聴くと、言葉の並びとかに何か共鳴するものがあると感じました。それは「わからない部分を残していた」ことによって、そこが余白となり限定されずに良さとして今に現れたのかなと思います。

──ミゾベさんは意図的に歌詞に余白を残そうと考えていますか?

ミゾベ:今はありますが『時間と距離と僕らの旅』のころの自分にはなかった。もともと僕と森山は高校のときにバンドをやっていて、その延長線上というか、音楽を好きでやり続けたのがodolでした。ただ僕らも大学卒業するぐらいのタイミングで、「周りは就職していくのに、音楽を続けていくのか?」という人生の岐路に立っていて。そこで続けていくのであれば、明確な目的を持たないといけないと思って作ったのが『視線』(2017年)というEP作品でした。

──「時間と距離と僕らの旅」は『視線』よりも後のリリースでしたが、デモとしては2016年末にはすでにありましたからね。

ミゾベ:そのころくらいに、森山からメロディーと歌詞に対してのどういう意図を持って制作しているのかという話をしだして。その後くらいから、自分が好きなこと、音楽をやる意味、などを音楽を聴いてどれだけ想像力を膨らまして自分ごとに置き換えていくかを意識しだした。今はなるべく想像の余地を残したいと思って書いています。

■ odolの音楽は誰かに聴かれることでしか意味がない

──odolはライブでもその時々にあわせてアレンジを変化させるようですが、すごく労力がいることだとも思います。なぜそこまでして変化に向き合うのでしょうか?

森山:それをやることで楽しめるので。過去のアレンジの演奏に対して「これちょっとなぁ」みたいな思いを抱えながらライブをするのでは意味がない。僕らのモチベーションの根源は「お金儲けしたい」ではなく「楽しいからやっている」。それが損なわれるようなことはしたくない。だから大変でもやらなきゃいけないことはあるし、それを経ることでライブがちゃんと楽しめると思います。

odol(左からミゾベリョウ、森山公稀/大阪市内にて)

──その変化を躊躇しないという部分に関して、誰かに影響を受けたとかはありますか?

森山:誰かというわけではないですが、僕たちは音楽を相対的なものだと思っていて。僕らは広い意味でポップミュージックをやっているという自覚がある。それは、誰かに聴かれるところにしか意味がない音楽を作っているから。

例えば交響曲や現代音楽のなかには、構造美やモチーフの使い方の美しさ、もしくはコンセプト自体など、その作品だけで存在意義が完結している音楽もあると思います。しかし僕たちは何かを生み出した瞬間のうれしさはあるが、それだけでは目的は達成していない。誰か一人でも聴いて、その人が何かを考えて、想像した瞬間に音楽として完成する。そういう意味で僕らの音楽はポピュラーミュージックだと思います。

そしてそういう音楽は社会、時代、文脈、さらにミクロな話だとメロディーがどんなコードに乗るかや、どんな伴奏に乗るかによっても聴こえ方が変わる。それが前提にあるから、時代や自分たちのムードが変われば、表現を変化させていくのは当然あっていいって思ってはいます。

odol(左からシェイク ソフィアン、ミゾベリョウ、森山公稀)

──最後に、今後odolとしてはどういう歩みを続けていきたいですか?

ミゾベ:「常に変化を受け入れていく」と言っていただけたじゃないですか。変わり続けていることは、単純に変容しているわけではなくて、アップデートしているという気持ちがある。だからバンドや音楽を続けていくためにも、これからもアップデートしていきたいなとは思っています。

森山:僕もそこには共感する。「続けるために何をするのか」というのを考えることは重要。たとえば何か壁にぶつかっても、バンドを続けたいと思えば、次に成長するための糧にしようという気持ちにもなれる。10年目以降も、その心構えは持ち続けたいと思います。

◇

アルバム『DISTANCES』を携えたワンマンライブを開催するodol。2024年3月31日に大阪「心斎橋LIVE HOUSE ANIMA」、4月20日に東京「下北沢ADRIFT」でおこなわれる。チケットは1月27日から発売。

odol ONE-MAN LIVE 2024 "DISTANCES"

日時:2024年3月31日(日)・18:00〜

会場:心斎橋LIVEHOUSE ANIMA(大阪市中央区西心斎橋2-10-21 スパジオビル B1F)

料金:前売5500円、学割4500円(ドリンク代別)