多くの東京芸人から愛されるコンビ「ブッチャーブラザーズ」のリッキーこと岡博之。昨年、自身が所属するサンミュージックプロダクションの社長に就任したことでも話題を集めている。

1981年のコンビ結成後、芸人として活動する傍ら、指導者として若手芸人の育成に力を注ぎ、所属事務所の社長にまで登りつめた彼にニュースクランチ編集部が土壇場を聞くと、じつはクビ寸前になっていたなどの超土壇場を経験していた。関東お笑いの生き字引といえるリッキーのクランチを聞いてみよう。

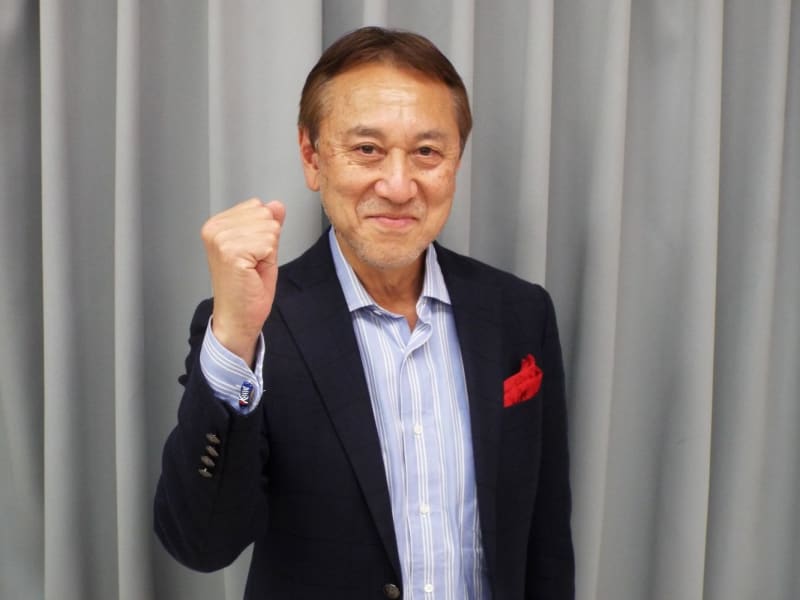

▲俺のクランチ 第47回-ブッチャーブラザーズ・リッキー(岡博之)-

映画志望の青年がお笑い芸人になるまで

リッキーが相方のぶっちゃあと出会ったのは1978年、東映京都撮影所の俳優養成所でのことだった。映画制作を夢見て、エキストラとしてさまざまな作品に参加するうち、俳優・森田健作の京都での運転手を務めるようになり、やがて上京。ぶっちゃあと二人して、森田家住み込みの付き人となる。

ちなみにサンミュージックは、そもそも森田健作のマネジメントをするために設立された事務所だった。そうして二人はサンミュージックに関わるようになり、東京の芸能界にも出入りするようになった。

▲ブッチャーブラザーズ(リッキー / ぶっちゃあ)

「1~2年、付き人兼マネジャーのようなことをしていたんですが、ぶっちゃあさんは俳優志望で、僕は映画が作りたくて、そういう未来につながりそうもなかったので。辞めることにしました。会社の人に“君はマネジャーに向いてる”って慰留されたんですけど、タレントを売るよりタレントを使ってものづくりをしたいからと、お断りしました」

1981年のことだった。映画にも携われずバイト生活を送るなかで、フジテレビのお昼にやっていたバラエティ番組『笑ってる場合ですよ!』のお笑いコンテストのコーナー「お笑い君こそスターだ!」に挑戦。いきなりグランドチャンピオンに輝いてしまう。

「コンビ名がなければマズい」という理由で、このときに「ブッチャーブラザーズ」という名前が生まれている。

「そもそも、お笑いは好きだったんです。中学時代からネタのようなことはしていたし、高校でも先生に“吉本に行かへんのか”って言われるような生徒でした(笑)。サンミュージックのときには、ぶっちゃあさんと関西弁でしゃべってて、マネジャーさんに“漫才やったらいいのに”って言われたこともありました。

そのときは“映画がやりたいので”ってお断りしたんですけど。そのうちに“できることはなんでもやって、名前が世に出てから好きなことしたらええやん!”と思って、お笑いにチャレンジしてみたんです」

『笑ってる場合ですよ!』のあと、初のお笑いタレントとしてサンミュージックに復帰。横山やすしがMCを務め、マニアックな審査員がハードな論評することで知られた『ザ・テレビ演芸』という番組でもグランドチャンピオンに輝く。こうして、芸人としての「ブッチャーブラザーズ」は生まれた。

自分らでお笑いライブやったらええやん!

▲ネタを見るときに見せる真剣な表情のリッキーさん

では、若手を育てる“父”なる存在としてのブッチャーブラザーズは、どのように生まれたのだろう。プレーヤーと指導者の資質はおそらく違う。なぜ彼らはそれらを両立できたのか。

「『東映京都』っていう日本の芸能界でも、もっとも怖いと言われる特殊な環境で育ったのが大きいんじゃないかと思いますね(笑)。養成所の稽古って木剣で殺陣をやり、日舞もお茶もやって、立ち居振る舞いの基本をみっちりたたき込まれるんです。

もちろん演技もやります。これがくせ者で、先生によって言うことが違うんです。そんな先生方と毎日稽古をするうち、自分がどう見えているかということをイヤでも意識するようになる。そこで、自分たちの表現を客観的に見られる訓練を積み重ねたような気がします」

そしてもうひとつ、お笑いの公演を自主的に開いたことが大きなきっかけとなった。吉本には劇場があり、落語には寄席がある。だが、ブッチャーブラザーズをはじめ、多くの東京芸人にはネタを披露する場がなかった。

「ぶっちゃあさんも僕も音楽が好きで、よくライブハウスに出入りしてたし、実験的な演劇もよく見てたんです。それにヒントを得て、“こういう場所を借りて、自分らでお笑いライブやったらええやん!”って。ただ、僕らだけだと場がもたないので、『ぴあ』で出演者募集したら、5組ほど応募があって、主催の僕らがネタを見る流れになったんです」

いわゆる「ネタ見せ」という意識もなく、事前確認程度のつもりで出演者のネタを見た二人。「面白いけど、もっとこういう表現のほうがいいかもしれないですね」と、どちらからともなくダメ出しのようなことを言い出したという。

「その相手がのちのち、ザ・ニュースペーパーの一員として活躍される、杉浦正士、松元ヒロ、石倉チョッキという、僕らよりも全然キャリアが上の芸人さんで、一流のパントマイマーだったんです。でも“なるほど、それはいいアドバイスですね”って受け入れてくれました。

そこから、僕たちがネタを見て、講評するようなかたちができていったんです。ただ、笑いのセンス的な部分は皆さんにお任せして、我々が言うのは、発声や表現など、どうすればわかりやすいかという基礎的な部分だけでしたけどね」

そして、この「どうすればわかりやすいか」は、今でも彼が教える笑いの中心に位置する考え方となっている。こんなふうに、期せずして指導者の一歩を踏み出したリッキーだったが、このライブは3回で終了。ほどなくサンミュージックのお笑い班は閉鎖となり、芸人としての土壇場を迎える……かというと、そうではなかったようだ。

人力舎に所属後、サンミュージックに復帰

サンミュージックのお笑い班が閉鎖となり、プロダクション人力舎に移籍。リッキーが25歳から36歳の12年間にあたる。ここで彼の人生に大きな出来事が訪れる。

「1992年に人力舎の養成所・スクールJCAができて主任講師を務め、『バカ爆走』という事務所ライブが始まって、その第1回の日に僕の子どもが生まれたんです。

ずっと前に、上岡龍太郎師匠がダウンタウンさんに“弟子を持ったほうがいい”ってアドバイスしてました。というのは、弟子を見て育てることが、自分を見直してさらなる成長につながるから。そういう意味では、この年、僕にはスクールの生徒と子どもという、2つの育てるべき対象ができたことになります」

名実ともにリッキーは“父”となったわけだ。ブッチャーブラザーズは、5期まで「スクールJCA」の主任講師を務め、アンジャッシュ、東京03飯塚・豊本、アンタッチャブル、ドランクドラゴンらを指導。

さらには、主催しているライブの門戸を開き、他事務所の芸人たちも幅広く受け入れてきた。そうして、1997年、お笑いタレント育成を再び試みようとしていたサンミュージックに復帰することになる。まさに、ここが、今につながる土壇場である。

「復帰にあたって、僕とぶっちゃあさんは相澤(秀禎)会長と話をしたんです。僕らをお笑い班のプロデューサー的な立場で所属させてほしいと。“芸人は売れるまでに時間がかかる、15~16歳のアイドルとは違うのだ”ということを、実際のブレイク芸人たちの歴史をひもといて熱弁したんです。

そのとき、人力舎から4人タレントがついてきていたんですが、“5年は売れなくても一切文句を言わないでいただけるなら、戻ってきてサンミュージックのお笑い育成をやります”と。逆を言うと、自分でそう言った以上、結果を出せなければ責任を取るしかない」

そうして約束である5年の月日は瞬く間にすぎた。が、誰かが売れる気配はまったくなかった。大見得を切った以上、結果を出せなければお笑い班は解散、結果的にブッチャーブラザーズを含め、その当時、所属していた芸人全員が路頭に迷うことになる。

「さすがに焦りました。ぶっちゃあさんと顔を見合わせながら“謝って辞めさせてもらおうか”って相談したんですけど、“何か言われるまで黙っておこう”と(笑)」

▲サンミュージックの稽古場にはスターの写真が並ぶ

クビ寸前を救ってくれた大ブレイクしたピン芸人

まさに土壇場。自分自身の子ども、芸人として育ててきた後輩という子ども、たくさんの子どもたちを抱えるリッキーは気が気でなかった。すると、お笑いの神様はブッチャーブラザーズに微笑んだのだ。

「いつ言われてもおかしくない……そんな日々を過ごすなかで、5年7か月ぐらいでダンディ坂野が大ブレイクしたんです。ぶっちゃあさんと二人で“ホント、あのとき言いに行かなくてよかったな! 半年ガマンしてもらえて助かったー!”って喜びました(笑)」

ダンディ坂野も人力舎時代の教え子で、弟子的な存在だった。そして、ダンディのブレイク後、カンニングが続いた。サンミュージックのお笑いは消滅することなく、かもめんたる、小島よしお、メイプル超合金、髭男爵、鳥居みゆき、ぺこぱ、ママタルトなどなど、数多くの人気者たちが現在も活躍している。

リッキーは、サンミュージックの芸人たちをどのように指導してきたのだろうか。

「ぶっちゃあさんの指導も共通してるんですが、大事なのは“よりわかりやすく伝える”ということ。そうすると、必然的に短くて大きいアクションになります。サンミュージックの芸人が“一発屋”と呼ばれることが多いのは、そこが認知されてのことだと思ってるんです(笑)。

僕たちは、伝達能力の高い低いによって、同じネタ、同じ演技であっても、受け止められ方は全然変わってくると考えています。例えば、ここに熱いものがあるとしますよね」

そう言って、取材陣に実演してくれるリッキー。その熱いものに手が触れて「熱ッ!」とリアクションする。ここで触れた手をピクッと引くのか、腕ごと大きく背後まで振るのか、それによっても全然違うと解説してくれた。

「腕ごと大きく振ると……そしたら、この手が相方に当たって“痛ッ!”ってなる。新たな展開が生まれましたよね。要するに、“見る相手のことを考えているかどうか”なんですよ。伝わらないと何も始まらないんです」

その根底には、リッキーとぶっちゃあが東映京都の俳優養成所で繰り返していた、“相手にどのように見せるか”という訓練があるように思えた。そして、それは40年の時を経て、彼の中で「愛」という言葉として実を結んだ。

「お笑いなんて、相手があってこそ成立する仕事で、見てもらってナンボですからね。それを僕は愛と呼んでいるんです。“相手がいるなら、そこに愛がないとアカンよ”というのが、僕から後輩に伝えたいことです」

一問一答! リッキー社長に聞く

最後に、長年にわたり芸能畑を歩み、ついに社長となったリッキーさんに一問一答をしてみた。

――スターとは?

「自分のことが大好きな人のこと。それがわかりやすく見える人もいれば、やってる仕事やお客さんやスタッフへの愛情を通して“あいつ、自分好きやなあ”っていうのが伝わってくる人もいます。そのどちらもスターだと思います」

――運とは?

「誰にも必ず1回は巡ってくるものだけど、それに気づくかどうかはその人次第、それが運じゃないですかね」

――才能があるのに売れない人は何がダメなんですか?

「コンビやトリオでちゃんと意思疎通をしていないことですね。昔みたいに、主導権を握る人間が相方を思い通りに演出するような、独裁的なスタイルは今はもう無理だと思います。

グループが壊れるのを山ほど見てきましたけど、自分の指示どおりに相方がやってウケると、指示したほうは相方のウケに嫉妬するんですね。同じ分量のウケを自分も欲しくなる。自分でネタを作って、それを演出してウケてるのに、そのスタイルを崩してしまうんです。それが一番大きいですかね」

――社長としてのモットーは?

「しっかりと社員と話していく。僕は衝動買いはするし浪費家ですし、おおよそ経営には向いてはいないと思うんですが、こちらが思っていることを意思表示して、ちゃんと伝わるように表現していこうと思います。何をしてほしいのか、何に感謝しているのか、何に怒っているのか。ネタそのものや、ネタ見せと同じだと思います」

――芸人さんを売るのは大変だと思いますが、リッキーさんはどう考えていますか?

「僕がやってきたのはライブを作り続けることですね。裏方さんの仕事は、お笑い担当のディレクターやプロデューサーを連れてくること。芸人の仕事は、そこでオモロイものを見せること。

すごくお世話になった人力舎の故・玉川社長がおっしゃっていたことですが、“売れないからなんとかしてくださいよ”って嘆く芸人に対して“そんなもん、こっちが上手に売れるか!”って答えてたんです。そこだけ聞くと逆ギレっぽいんですけど(笑)、続けて玉川社長が“場所はちゃんと作るから、そこでおまえら必ずチャンスを掴んでくれよ!”。これなんですよ。そういうシンプルな考えが一番だと思います」

――ぶっちゃあさんとは?

「いろんなことを提案される人ですね。それがいつも面白い。サンミュージックのお笑い養成所にしても、ダンディ坂野が売れて、ヒロシとかが売れかけたときに“ビジネスにもなるし、やりたい!”って言い出すのは、ぶっちゃあさんなんですね。

で、当時の副社長とお笑い班のミーティングをすると、どんどんアイディアを出してくれて、僕は“ふんふん”って聞いてるんですよ。で、“発案者なんだし、ペラ1でいいから提案書を作って”とお願いすると、“明日にでも書いてくるわ!”って言いながら、2か月3か月4か月が経つ。

それで副社長から“養成所の話はどうなったのかな?”ってつつかれて、ぶっちゃあさんに聞くと“やりますやります”と、もうしょうがないなぁと僕が書いて“ぶっちゃあさんどう?”って見せると、アレコレ意見を出してくれる、自分では書かないのに(笑)。そういう関係性ですね。

ぶっちゃあさんがきっかけを作る→あいだが抜ける→周りがやる→ぶっちゃあさんがアレンジする……言い出しっぺで、卑怯ですけど(笑)、アレンジとかたちづくりがうまい人です(笑)。でも、芯の部分はつながっているし、こういう二人だからこそずっとやってこれたのかな、そう思っています」

(取材:武田 篤典)