レピヤンリボンが贈る 繊維の旅 〈松川レピヤン・森川レース・東野東吉織物〉 collaborate with “てしごと my own project”

このツアーは、福井県の「オープンファクトリーによる産地活性化支援事業」の一環で、「レピヤンリボン」様が企画した繊維産地ツアーに、ご招待いただいたものです。この記事では、MeTAS+編集部が、素材の裏側に隠されたストーリーや、旅で感じたことをレポートします。

旅のはじまり

ハンドメイドの材料として、普段私たちが何気なく手に取っている布やリボンやレースたち。それらはどれも、動物の毛、植物の繊維、蚕の繭など、あらゆる素材から糸を紡ぎ、それを「織る」、もしくは「編む」という繊細な行為によって生み出されています。

では、その生地は、誰が、どこで、どのように作っているのでしょうか? ハンドメイドが好きで、ふだんから裁縫に触れていても、その問いに答えられる人は少ないのかもしれません。

それでは、生地をめぐるさまざまなストーリーを求めて……

「繊維の旅」のスタートです。

course1:松川レピヤン

写真提供:(株)松川レピヤン

どんな絵柄も表現できる、絵画のような織物

初めに訪れたのは、1925年創業の「松川レピヤン」。

2022年にリニューアルされたおしゃれな本社は、まるでカフェのような空間!

部屋のルームサインなど、細部まで、美しい織物に彩られています。

この旅の発起人であり、案内人である松川レピヤンの後藤愛里さんが、とびきりの笑顔で出迎えてくれました。

3社の工場をめぐる旅は、松川レピヤンの自社ブランド「レピヤンリボン」のセールスプロモーションを担当する後藤さんのアテンドにより進行します。

松川レピヤンの主力製品は、織ネーム、ワッペン、お守り袋、織ストラップなど、いわゆる細巾(ほそはば)織物と呼ばれるものです。

織ネームとは洋服などについている「ブランドタグ」のことで、本社横の工場では、誰もが知っている有名ブランドのタグが次々と製造されています。

どんなブランドのロゴマークも表現できる技術力が自慢で、中には本当に絵画のような織物も。刺繍とは違い、経(たて)糸の間を緯(よこ)糸が複雑に交差することで、細かな文字や絵柄が表現されています。

そのためには、経糸と緯糸の組織をどう構成するのかを決める、緻密なデザイン設計が必要。試し織りを繰り返しながら、専門のデザイナーが最適な表現方法を追求していきます。

美しい織物は、織物の特性を熟知したデザイナーと、織機をたくみに操る職人のコラボレーションによって生まれているのです。

写真提供:(株)松川レピヤン

実際にカメラで読み込むことができる「QRコード織」は、特許を取得しているそう。

目を凝らすと、細い糸が複雑に交差しているのがわずかに見えます。

消えていくリボン工場を、次世代に残したい

松川レピヤンを語るうえでもう一つ欠かせないのが、2016年に立ち上げたオリジナルリボンブランド「レピヤンリボン」です。その誕生には、福井の繊維産業の「いま」を象徴する、あるストーリーが隠れていました。

写真提供:(株)松川レピヤン

写真提供:(株)松川レピヤン

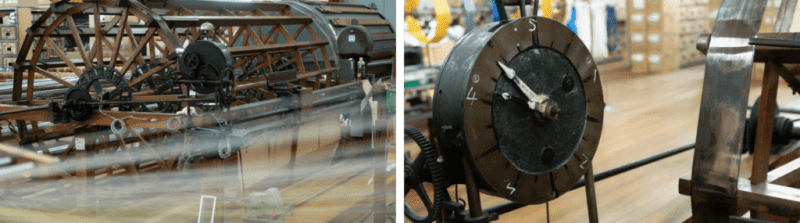

レピヤンリボンで作られるリボンは、伝統的な「シャトル織機」がゆっくりと織り上げるチロルリボンです。ふんわりとした柔らかな風合いは、手間ひまがかかる旧式の織機ならでは。しかし、スピードと量が求められる時代において、シャトル織機でチロルリボンを織る工場は、次々と姿を消していきました。

※チロルリボンとは、アルプス山脈のチロル地方で民族衣装に使われていたリボンのことで、細い生地の中に、細かな絵柄が入っているのが特徴です。

そして、チロルリボンを量産できる国内最後の一軒、約50年の歴史を持つチロルリボン工場が閉鎖の危機に追い込まれた時、このかわいいリボンと、レトロな工場を後世に残したい!と決意したのが、現・工場長の松川享正さん(3代目社長の次男)でした。松川レピヤンは工場の経営を引き継ぎ、オリジナルのリボンブランドも立ち上げたのです。

受け継いだ工場は、2015年まで経営を担っていた「丸岡エイトリボン協業組合」の名前を残して「エイトリボン リノベーションセンター」と命名。ノスタルジックな工場内部はそのままに、一部をリニューアルし、一般向けに工場見学も開催しています。

「リノベーション」には、工場の再生と革新を願って「リ・ジェネレーション」と「イノベーション」、2つの意味が込められているそうです。

ノスタルジックな工場から、とびきりかわいいリボンが誕生

シャトル織機でリボンを織るためには、納品された糸を経糸・緯糸として織機に乗せられる状態にするまでに、数々の手順が必要。束の状態の糸をほどいてボビンに巻き直して、紙管に巻き直して、そこからさらに、さまざまな色の糸を設計図通りに並べて……。

想像をはるかに超える手作業の多さに、驚きを隠せません。

写真提供:(株)松川レピヤン

経糸の動きは、紋紙(もんがみ)と呼ばれる紙で制御します。

本社横の工場で見学した織機はデジタルデータで動きが制御されていましたが、こちらは穴の有無で経糸の動きを操作。

たくさん並ぶ穴は、暗号のよう……。

シャトル織機の中には、セットされた経糸を1本ずつ新しい糸に繋ぎ直す職人さんの姿が。

これは「経継ぎ」と呼ばれ、絶対に間違いが許されない、大切な作業。経糸が残り少なくなった時や、前の絵柄が織り終わり、次に違う絵柄を織る時に行われるそうですが……。

無数の経糸を1本ずつ手で結んでいるなんて、工場を見学するまでは、想像もつきませんでした。

(驚きのスピードで糸を繋ぐ職人さんの姿は、ぜひYouTubeでご覧ください)

写真提供:(株)松川レピヤン

写真提供:(株)松川レピヤン

こうしてできあがったチロルリボンは、ふっくらとした優しい質感。

高速の織機では、この風合いは再現できないそうです。

(後藤さん)

「松川レピヤンが引き継いだリボン工場のように、福井で廃業に追い込まれる繊維工場は跡を絶ちません。この時代に生き残る、そしてもっと成長していくために、私たちは織物の表現をつきつめて、その魅力を多くの人に知ってもらいたい。また、今後はこれまで以上に横の繋がりを作って、福井の産地全体で盛り上がっていけたら嬉しいです」

「作る」ことは、生きること

松川レピヤンの活動は、素材を届けるだけにとどまりません。2023年1月には、多くの人にものづくりの楽しさに触れてもらうため、レピヤンリボンの工場横に「RIBBON’S CAFE(リボンズカフェ)」がオープン。リボンやハンドメイド雑貨のお買い物を、ティータイムとともに楽しめるだけでなく、商品を購入した人はその場でミシンを使って裁縫することもできる、夢のような空間です。

写真提供:(株)松川レピヤン

(後藤さん)

「私たちは、レピヤンリボンのコンセプトの一つとして〈『つくる』を応援するブランド〉を掲げています。ハンドメイド作家さん、手芸が好きな人、みんなで一緒になってこのブランドを作っていきたいという思いも込めて、このカフェをオープンしました。カフェには、ハンドメイドになじみがない方の来店も多くあります。この場所を通して、たくさんの人に、ものづくりの楽しさを伝えていけたら嬉しいです。また、レピヤンリボンは定価でご購入いただいた際は商用利用がOKです。どんどん、作品に役立てて、販売してくださいね」

(工場長・松川さん)

「自分でものを作る人は年々減っていますが、何かを生み出すことは、本来、人間の暮らしを豊かにするもの。料理にしろ、DIYにしろ、作る行為は、自分が生きていると実感できるものだと思うんです。リボンは、生活に直結するものではないし、生活必需品でもない。でも、きっと生活を支える彩りになります」

お二人からは「ゆくゆくはリボンにしかできない表現をクリエイターとともに模索する〈ラボ〉を作りたい」という構想もお聞きしました。松川レピヤンから、今後も目が離せません。

繊維業界に吹く、新しい風

福井の繊維産業の歴史は古く、一説には、大陸から織物の技術が伝わった西暦2〜3世紀頃から絹織物が生産されていたのではないかと言われています。

特に明治時代以降は絹織物を中心に技術を発展させていき、時代によって絹織物→人絹(レーヨン)の織物→合成繊維の織物へと、主力製品の変遷をたどりつつ、福井は繊維産業で国内をリードする存在であり続けました。

しかし最近は、福井に限らず、身の回りでメイドインジャパンの布製品を見つけるのは一苦労。中でも「生地」から日本で作られているものは、ごくごくわずかで、国内の繊維産業は、非常に厳しい状況に置かれています。

その背景の一つには、海外製品のシェア拡大があります。最新の機械を導入して、低コストで生地を販売する海外メーカーに押され、日本の繊維産業は、急激に衰退していきました。

決められた流通フローの中で、受注生産する今まで通りの方法では、立ち行かない時代になってしまったのです。

そんな中、これまでの取引形態を脱して、自社商品の企画・販売に挑戦する動きが日本の繊維産業で始まっています。

今回の旅でめぐった3社は、それぞれがオリジナルのブランドを設立。職人のてしごとが生み出す素材の魅力を、自ら発信しています。

今回の旅でMeTAS+は、そんな素材メーカーの取り組みを、クリエイターを通じて発信できればと感じています。

ーー生地の生産地を訪れて、職人のてしごとに触れ、ブランドのストーリーを知る。

その体験を経て、クリエイターはより良い作品を作ることができるかもしれませんし、素材を選ぶ基準が変わるかもしれません。さらには、クリエイターの作品を受け取った人が、生地の産地まで思いを馳せる機会も、生まれるかもしれません。

素材メーカーとクリエイターをつなぐことで、ものづくりの可能性を広げられたら……。そんな思いが、この旅には託されています。

course2:森川レース

手間ひま惜しまず、時間をかけて編まれたレース

アパレル向けのレース生地を得意とする「森川レース」。お出迎えしてくれたのは、繊細な印象でありながら、触るとしっかりとした存在感があるレースたちでした。

そもそもの大前提ですが、レースは織物ではなく、編物です。

2つは全くの別物で、編物は1本の糸から輪っかを作り、それらを連鎖させることで面を作る技法で、セーターや靴下など伸び縮みする生地によく使われます。

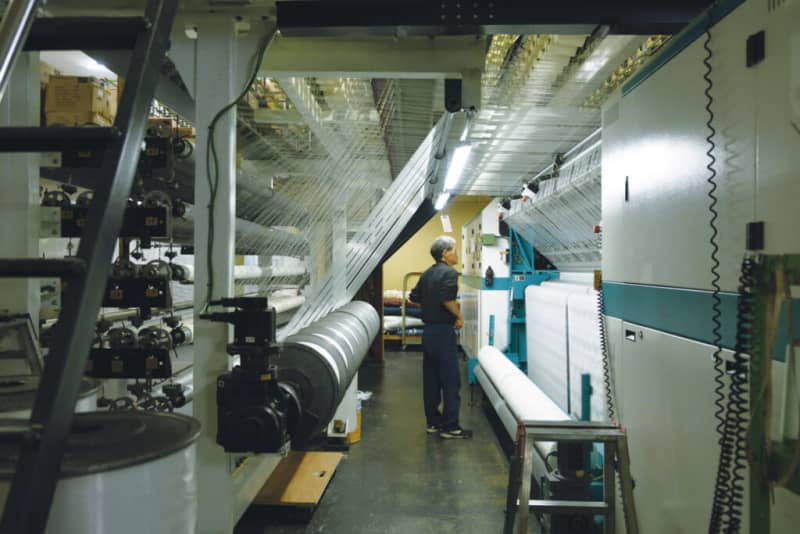

森川レースでは、日本でわずか2台となったドイツ・カールマイヤー社の1987年製「ラッセルレース編み機」が、現役で稼働しています(2台ともに森川レースの所有)。

目にも止まらぬスピードでレースを編み上げていく最新型の編み機と違い、ラッセルレース編み機は、一つひとつの動作を確かめるようにゆっくりと動きます。

丈夫で厚みのある生地を編み上げることができるため、森川レースの主力製品は、洋服の外側に使う「アウターレース」です。

無数に交差する白い糸の下を、職人さんは常に針のような道具を持ってウロウロ……。

編み機はとても繊細で、糸から出るほこりなど、少しの環境の変化が命取りとなるのだそう。1台1台に寄り添い、小さな変化に向き合うことで、まさに一糸乱れぬ、美しいレースが完成しているのです。

森川レースにしかできない表現を探して

3代目代表であり、レースのデザインも手掛けられている森川英樹さん。先代から経営を引き継いだときには、工場は海外からのシェアに押され、苦しい時代に入っていたそうです。

(森川さん)

「私の代になってからは、国内のアパレルブランドが使うレースは外国産がほとんど。これまで通りのものづくりをしていても、価格では海外と戦えない時代になりました。それでも、1人のクラフトマンとして、表現の可能性を探り、尖ったものづくりがしたい。そう思って立ち上げたのが「an d an t e.(アンダンテ)」というオリジナルブランドでした」

(森川さん)

「このブランドでは、レースは女性のもの、という先入観を取り払い、メンズでも着用できるジェンダーレスなデザインや、日本らしさを大切にしたデザインを展開しています」

「an d an t e.」のデザインは、テキスタイルデザイナー梶原加奈子さんとのコラボレーションによって生まれているそう。アパレルブランドからの受注生産ではなく、個人のデザイナーと職人がともに試行錯誤することで、レースの可能性をぐんと広げることに繋がりました。レースの常識を超えた表現が評価されて、今後は有名ブランドの洋服の一部にも使われる予定だそうです。

ものづくりの現場を、個人の作り手につなぐ

(森川さん)

「ものづくりの現場は喋り下手なことが多く、ひと昔前は、技術を外に発信することに抵抗がある時代が確かにありました。でもこれからは、新しい世代がその垣根を超えていくはず。

今回のような、大勢を招いての見学会は初めてでしたが、SNSやインターネットが普及した時代において、個人の作り手と工場が直接繋がりあうことが、スタンダードになっていくのかもしれませんね。私たちのブランド、もしくは福井の産地全体を気に入っていただいた作家さんのお力添えを受けながら、ものづくりを次の世代に繋げていけたら最高だなと感じます」

いつもはアパレルの受注生産に軸足を置いている森川レースですが、余ったハギレをイベントで販売することもあるのだそう。

今回、色も柄もさまざまな美しいレースたちが、クリエイターの手に渡りました。

工場見学を終えたクリエイターからは「素材を見る目が変わった」との声も。どんな素材も、必ず誰かのてしごとに支えられているのだと、改めて知ることができました。

course3:東野東吉織物

写真提供:東野東吉織物

蚕の糸から生まれる、真っ白な織物

最後は、恐竜博物館で有名な勝山市へーー。

山間の静かな街にある、「東野東吉織物」を見学しました。

工場の中には、やわらかな白色をした生糸が、整然と並んでいます。

こちらは、蚕の糸から生まれる、絹織物の工場です。

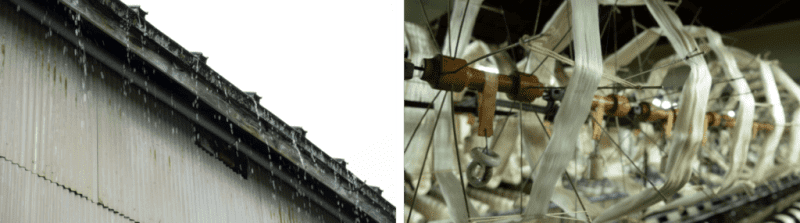

生糸は乾燥に弱いので、工場の屋根はいつも地下水に覆われ、耳を澄ますと「しとしと…」と雨音に似た音が聞こえてきます。日光が入らない薄暗い工場は、外界から遮断されたよう。機織りの音が鳴り止むと、ここだけ時が止まっているような感覚に陥ります。

写真提供:(株)東野東吉織物

古くから福井県の名産品として親しまれてきた絹織物。

特に、経(たて)糸2本、緯(よこ)糸1本を交差して織る「羽二重」と呼ばれる生地が有名で、明治期に福井は国内最大規模の羽二重産地として発展しました。

ちなみに、羽二重と聞くと、福井の銘菓「羽二重もち」を想像する人も多いかもしれません。実は名前の由来は、この織物。しっとりとしたお餅が、柔らかくなめらかな羽二重の生地にそっくりなので、織物を売る行商の手みやげとして、この名前が付けられたそうです。

しかし、絹織物は軍需品であるパラシュートの素材として重宝されたゆえ、戦時中に県内の多くの工場は爆撃によって燃えてしまいました。山中にあったことが幸いして、爆撃を免れた東野東吉織物は、戦後の復興期に多くの工場が化学繊維の織物に舵を切ったなか、変わらず絹織物一筋。今も、勝山市で唯一となった羽二重工場として、1907年の創業から続く伝統を伝えています。

繊細で、優美で、肌にふんわりと馴染む、ぬれよこ羽二重

100年以上続く工場を、ご両親から引き継がれた5代目の東野晃典さん。

近代化産業遺産に登録されている工場で生み出される羽二重の製造工程について、お話を聞きました。

(東野さん)

「私たちの絹織物は、緯糸を水に濡らして織る、福井伝統の〈ぬれよこ羽二重〉という製法で作られています。水に濡らすことで、糸にテンションがかかり、真っ直ぐに織り機に入るので、布がよりなめらかな触り心地になるんです」

「普通の織物は、糸を丈夫にするため撚りをかけることが多いのですが、羽二重は質感を重要視するので、そのままの状態で織るのも特徴ですね。糸が切れやすいので、正直大変なのですが、その分、なめらかに仕上がります。肌触りがよく、摩擦に強いということで、うちの製品は、着物の裏地やお尻の部分に使われることが多いです」

蜘蛛の糸のような、細い細い、真っ白な生糸。思わず息を呑む風景が、次々と現れます。

使っている織機は1959年頃生産の「力織機」で、最新のものと比べるとスピードはゆっくりですが、繊細な生糸を傷つけず、丁寧に織ることができるそうです。

色柄を表現するための複雑な動作はなく、8,800本の経糸の間を、緯糸が淡々と走り抜けるのみ。そのシンプルさには、なんだか背筋が伸びるような、潔さを感じます。

その生産量は減り続けている「ぬれよこ羽二重」ですが、工場見学を経て「この美しい技術が日本から消えてしまいませんように」、そう願わずにはいられません。

次世代の新たな挑戦「BATTAN BATTAN」

(東野さん)

「勝山にたくさんあった絹の機屋(はたや)さんは年々減っていて、気づいたら私たちが最後の1社。絹織物に限らず、今、福井に残っている小機屋さんも、このままでは衰退していくでしょう。そんな現状を受けて、10年ほど前に30〜40代の後継者が集まり、若手会を結成しました。お互いに協力して、これからの展開を模索しています」

そして2019年、東野さんをはじめ、3人の若手(織工房風美舎・澤田真介さん、山崎ビロード・山下祐三さん)が意気投合し、立ち上げたブランドが〈BATTAN BATTAN〉です。このブランドでは、3社がそれぞれ磨いてきた伝統技術を組みあわせて、新しい織物の表現に挑戦しています。

東野さんは、経糸にシルク、緯糸にシルクとカシミヤの合わせ糸を使ったストールを開発しました。

初めは「カシミヤを濡らして織ったことなんかないよ!」と突っ込まれたそうですが、意外と相性がよく、とても肌触りのよい生地に仕上がったそう。ストールの美しい色は、草木染めによって表現されています。

写真提供:(株)東野東吉織物

「今回の企画でも、松川レピヤンさんと森川レースさんという、ふだん関わることのない会社さんと繋がれました。今後も、福井の繊維産業が、産地全体で盛り上がっていけたら面白いなと思います。そして、なかなか難しいことだとは思うのですが、いつか〈この布はこの機屋さんで作られているんだ、この機屋さんの生地だから買いたい〉と思ってもらえたら、嬉しいですね」

リレーのバトンが渡される先

3つの工場見学を終えて、クリエイターからは「1枚1枚を大事にしたいと感じた」「素材を生かしたものづくりがしたい」「もっとものづくりに真摯に向き合いたい」などの声が聞かれました。

レピヤンリボンで、工場長と後藤さんから聞いたお話が心に残っています。

“きっと、クリエイターさんが、家に帰ってものづくりをする時に、福井の工場のことを思い出してくれる。そして、作品を販売する時、きっとお客さんに「この布はね…」って、素材の話をしてくれる。作品を購入した人は、完成した「もの」だけでなく、伝統技術や職人の想いも受け取ってくれるはず。それが、この旅のゴールなんです”

ハンドメイド品を買った人は、1本の糸からはじまった長い長いものづくりのリレーのバトンを受け継ぎます。たくさんの想いが詰まった世界に一つのアイテムを、きっと、大切にしたいと思うはず。

今後もMeTAS+は、「てしごと my own project」の活動を通じて、小さな作り手である一人ひとりに、素敵な素材をお届けできれば嬉しいです。

〈column〉生産地で出る残糸やハギレの行方

今回の旅で、たくさんのハギレや残糸に出会いました。

森川レースでは、見た目には全くわからない不備があるものや、寸足らずのものを、たくさん安価で販売いただきました。

工場見学を終えたクリエイター一同は、美しいレースに大喜び。

山のようにあったレースが、一瞬で、飛ぶように売れたのでした。

生産地が買い手から離れているがゆえに、まだまだ使える素材が廃棄されているのでしょう。

こんなとき、規格化された製品では使うことが難しくても、ハンドメイドなら工夫次第で素材を活かすことができるーー。

大手メーカーではなく、小さな作り手「ハンドメイドクリエイター」の力を感じた一幕でした。

▼繊維の旅でめぐった3社

▼参加したクリエイターの皆さん

一方通行の生産・消費で終わらない、新しい視点でのものづくりを進める「てしごとmy own project」では、今後もさまざまな課題に対し、「てしごと」の視点で解決の糸口を探っていきます。

課題を抱えている企業・団体・自治体からのご連絡もお待ちしております。

https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=odk-likapg-0c5bf5b13ae8e682c5eaf254fa9dcd30

(リンク先の「てしごとmy own project」にチェックを入れ送付してください)