畿央大学の高取克彦教授らの研究で、主観的年齢(気持ちの年齢)が「実際の年齢より上」と感じている者は、高次生活機能が低く、将来の新規要介護発生が多いことが明らかとなった。

本研究成果は、畿央大学と奈良県の広陵町が連携して取り組むKAGUYAプロジェクトにおいて、地域在住の高齢者を対象に3年間の追跡調査を実施し得られたもの。分析対象は2,323名。

調査開始時に「気持ちの年齢についてお答えください」という問いに対して「実際の年齢より上」と答えた者は、高次生活機能(買い物、公共交通機関の利用などレベルの高い生活機能)、一般性自己効力感(物事をやり遂げる自信)が有意に低いことがわかった。また、主観的年齢が「年相応」「実際の年齢より若い」と回答した群と比較して、「実際の年齢より上」と回答した群では、運動が習慣化している者が少ないこともわかった。

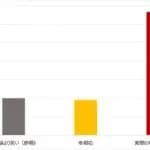

次に、対象者の主観的な年齢と新規要介護認定の発生状況との関係性を分析したところ、主観的な年齢が実年齢を超える者は、他群に比較して新規要介護発生が多く、反対に主観的な年齢が実年齢より若い者は、新規要介護発生が少ないことが判明した。年齢・性別など他の関連因子を調整しても、「実際の年齢より上」と感じることが、新規要介護認定発生の独立したリスク因子であることも、ロジスティック回帰分析から明らかになったという。

欧米の研究では、主観的年齢と心臓疾患および脳卒中の発生リスク、また死亡リスクとの関係が報告されているなど、主観的年齢は将来の健康状態や疾病リスクを反映する代理指標として注目されている。本研究では、日本人の地域高齢者において主観的年齢と新規要介護発生に関連性があることが明らかとなり、主観的年齢を評価すること、そして新たな心理社会的アプローチを考案することの重要性を示唆したと考えられる。

論文情報:

【日本老年医学会雑誌】地域在住高齢者における主観的年齢と高次生活機能および新規要介護認定との関係―KAGUYAプロジェクト高齢者縦断調査より―