画像:オディロン・ルドン(自画像) public domain

読者の皆さんはオディロン・ルドンという画家をご存じだろうか。

ルドンは印象派の巨匠クロード・モネと同世代のフランスの画家だが、現実世界の光の表現に力を注いだ印象派の画家たちとは違い、鬱々とした陰のある夢の世界を幻想的かつ退廃的に描いた画家だ。

夢想の世界ばかりを描きつつも、ルドン自身の人生の浮き沈み、つまりルドンにとっての現実が反映された作品たちを軸に、「孤高の画家」と呼ばれるオディロン・ルドンの人物像に触れていこう。

目次

ミクロと幻想の世界に魅せられた青年期

画像:眼=気球(1878)ニューヨーク近代美術館蔵 public domain

ルドンは1840年に南フランス・ボルドー地方の裕福な家の次男として生まれた。

しかし病弱に生まれたため彼の健康を慮った父親の意向により、生後間もなくボルドー近郊の町に住む親せきの家に里子に出され、11歳までは寂しい田舎で親元から離れて過ごした。

幼き日のルドンは体が弱かったため学校にもほとんど通えず、内向的な少年として育つ。父親のすすめで1度は建築家の道を目指したが、試験に受からず諦めた。弟のガストン・ルドンは父親の期待に応えて建築家となり、パリの装飾芸術美術館の再建などに携わっている。

挫折を味わい薄暗い青春を送っていた20歳頃のルドンは、植物学者アルマン・クラヴォーとの出会いにより、顕微鏡で見る微生物や植物、細胞の世界にのめりこみ、同時にボードレールやエドガー・アラン・ポーの幻想的な文学にも触れた。

それらの影響から、ルドンは奇妙な形をした生き物や、人間のような顔や目玉を持つ動植物といった、非現実的なテーマを好んで描いたといわれる。

ルドンの人生に大きな影響を与えたクラヴォーとの交流は、クラヴォーが1890年に亡くなるまで続いた。

ルドンは39歳の時に初のリトグラフ作品集『夢の中で』を刊行したが、この作品集はクラヴォーに捧げたものだった。

ルドンが惹きつけられた“花”と“目”

画像:「『起源』II. おそらく花の中に最初の視覚が試みられた」(1883年) public domain

話は少し逸れるが、世の中には多種多様な恐怖症がある。

先のとがった物が怖い「先端恐怖症」や、高い場所が怖い「高所恐怖症」などが有名だ。変わった所でいえば、「ピエロ恐怖症」という恐怖症も存在する。

そしてこの広い世界には、「花恐怖症」の人がいる。その場に咲いているだけで空間を華やかに彩り見る人の目を楽しませてくれるはずの「花」を、まるで化け物を見るかのように怖がる人がいるのだ。

花恐怖症の人の多くは花は脅威ではないと頭では理解していながらも、花を見たり触れたりすると強烈な恐怖や不安を感じてしまう。さらに花恐怖症の症状の1つに「花に見られている感覚」があり、その視線に恐怖を感じるのだという。

ルドンがモノクロ時代に描いた「『起源』II. おそらく花の中に最初の視覚が試みられた」は、まさに花の視線を表現した作品だといえる。

ルドン自身が花恐怖症を患っていたかどうかは不明だが、花恐怖症の人々は美しい花という物体に、この作品から感じ取れるような不気味さや恐怖を感じているのではないだろうか。

また、ルドンの作品のもう1つの特徴として、多くの作品に象徴的に「目」が描かれているにも関わらず「目が合う」作品がない。

ルドンが花からの視線に強烈な魅力と同時に言いようのない恐怖を感じていたことを表すかのように、どの作品でも瞳はキャンバスの外にいる人物ではなく何もないはずの虚空を見つめているのだ。

50歳を過ぎて色彩に目覚める

画像:「グラン・ブーケ(大きな花束)」(1901年) 三菱一号館美術館 public domain

他の画家たちとは一線を画す画風で「孤高の画家」と呼ばれたルドンだが、印象派の画家たちとの関係は悪くはなかった。象徴派の文学者たちや上流階級の人物とも交流があり、人付き合いを避ける厭世家ではなかった。

しかし恋愛面で奥手だったのかルドンは晩婚で、母と同じ植民地生まれのクレオールの女性と40歳の時に初めて結婚した。

結婚から6年後の1886年に長男ジャンが生まれたが、残念ながらジャンは生後半年で亡くなってしまい、ルドンはさらに鬱々とした薄暗い作品を描くようになった。

しかしジャンを亡くした3年後の1889年、次男のアリが生まれた頃から作品の幅が広がり、彼が描く世界の多くが鮮やかな色彩で彩られるようになる。

描かれる題材も宝石のようにカラフルで「目」が無い花々や、柔らかなで曲線的な女性像などが増えていった。

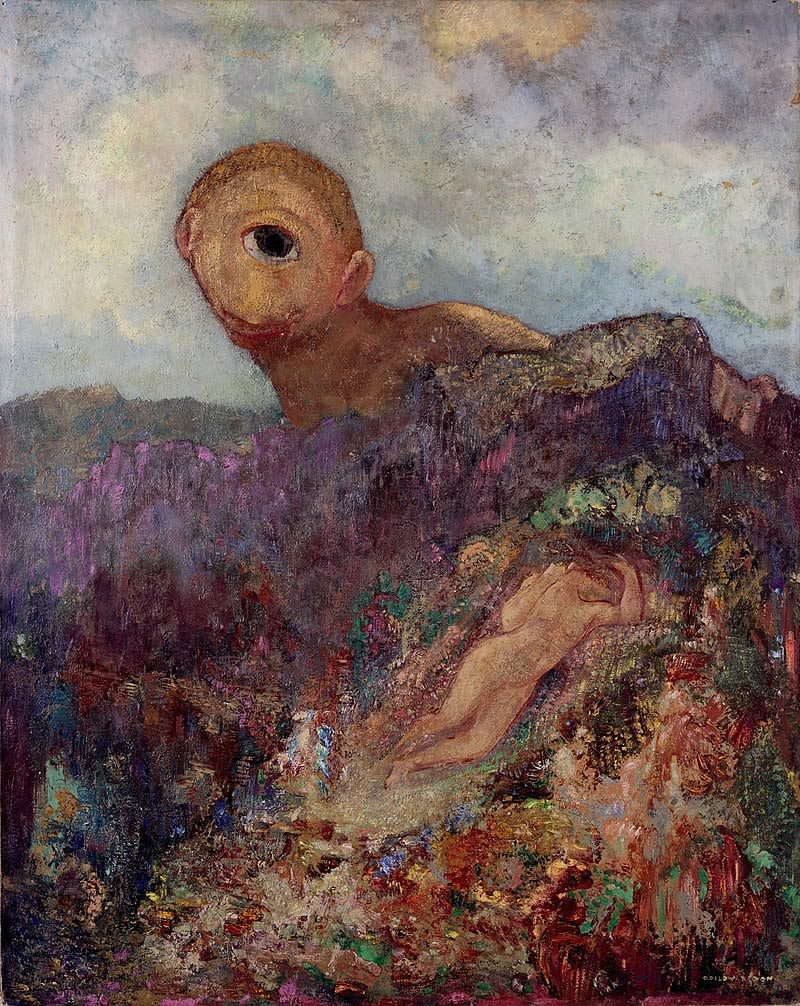

画像:『キュクロプス』1914年 public domain

晩年の作品である『キュクロプス』には、ルドンの男性としての性格が表れているように思える。

この作品に描かれた一つ目の巨人キュクロプスは、ギリシア神話に登場するポリュペーモスという名の人食い巨人なのだが、ルドンが描いたポリュペーモスは不気味でありつつもどこかユニークかつ穏やかで、見ようによっては愛らしさすら感じてしまう。

恋する女性が艶めかしい姿で無防備に眼前に横たわっているにも関わらず、ルドンのポリュペーモスはその姿を直視することができず、視線を空に泳がしているのだ。

ルドンは子煩悩な父親だった。1916年、第一次世界大戦に従軍したアリの消息がわからなくなり、大事な一人息子の行方を探し回る最中で旅の無理がたたり、風邪をこじらせてこの世を去った。

ルドンが命を賭して探したアリは幸いにも戦禍を生き永らえており、ルドンの死後に生存が確認された。ルドンは最愛の息子の無事を、どんなにその目で確かめたかっただろうか。

孤独な幼少期を過ごし、芸術に目覚めてからは独自の夢想の世界を描き続け、死後100年以上が経った現在でも孤高の幻想画家と呼ばれるオディロン・ルドン。

だが実際は、人を愛し、人との繋がりを誠実に愛し続けたであろうルドンの人物像が、彼の作品群からは感じられるのだ。

参考文献 :

オディロン ルドン (著)/ 藤田 尊潮 (著)

『オディロン・ルドン: 自作を語る画文集夢のなかで 』

山田五郎 (著)

『山田五郎 オトナの教養講座』 世界一やばい西洋絵画の見方入門