2023年9⽉20⽇(⽔)〜23⽇(⼟)に⽯川県加賀市にて開催された、⽇本初上陸のクリエイティブ・リトリート*イベント「THU JAPAN 2023(#THUJAPAN)」。

*:リトリートとは:住み慣れた⼟地を数⽇間離れて、仕事や⼈間関係で疲れた⼼や体を癒す過ごし⽅のこと。観光が⽬的の旅⾏とは違い、⽇常を忘れてリフレッシュすることを⽬的とする。欧⽶で流⾏している新しい旅や合宿のスタイル。

CINEMOREでは、数多くいる講師の中から映画に馴染みの深い4名に単独インタビューを実施。今回はその第三弾、『PERFECT BLUE』(98)『千年⼥優』(01)の脚本家村井さだゆき氏! ぜひお楽しみください。

村井さだゆき

脚本家。開志専⾨職⼤学アニメ・マンガ学部教授。第6回フジテレビヤングシナリオ⼤賞受賞。代表作に映画『PERFECT BLUE』『千年⼥優』(今敏監督)、『スチームボーイ』『蟲師』(⼤友克洋監督)の脚本や、TVアニメ『魍魎の匣』『夏⽬友⼈帳』『シドニアの騎⼠』『⼤雪海のカイナ』などのシリーズ構成があり、実写、アニメを問わず幅広い創作活動を続ける。

「THU JAPAN 2023」で行われた村井氏のワークショップ<物語記号学>と講演<物語の迷宮:私たちはなぜ物語るのか?>に実際に参加した上で、本インタビューを実施しました。

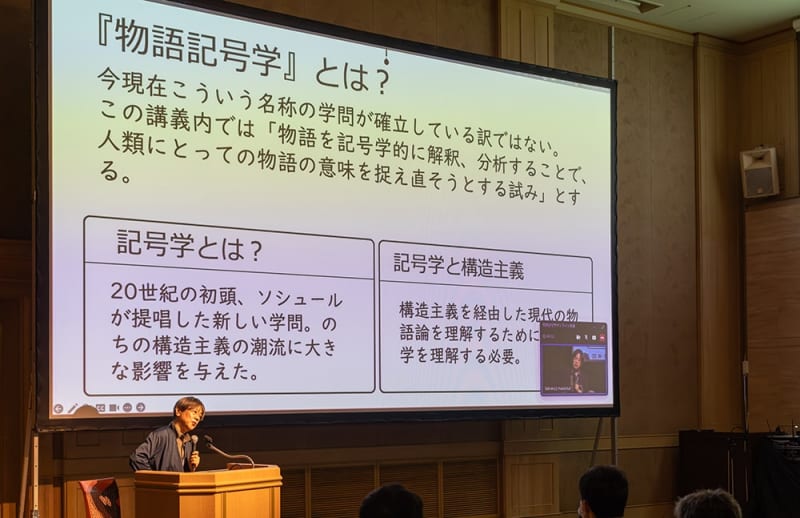

ワークショップ:物語記号学

物語における記号の役割に焦点を当てたセッション。記号学を学ぶことで、世界観を理解し、また創作の基盤を築く大きな手助けとなる。このワークショップでは、絵画やアニメ・マンガなどを題材に、物語の意味を記号学的な視点から捉え直すことを試みる。記号学を学ぶことで、世界の見方が大きく変わるだろう。

講演:物語の迷宮 私たちはなぜ物語るのか?

言葉を話す動物は他にもいるが、物語を作り伝え合うのは人間だけ。私たち人間はなぜ物語を生み出し、共有しようとするのだろうか? 一つの答えはそれが楽しいから、というものだろう。しかし、それは人類が物語の迷宮に迷い込んだ瞬間でもあった。我々現生人類が明確に物語を伝え合っていたであろうと推測されるのは遥か古代、洞窟壁画の時代に遡る。ラスコー洞窟やインドネシアのスラウェシ島の壁画が果たした役割は、おそらく私たちにとっての映画と同じものだったに違いない。それはフィクションの誕生を意味する。もう一つの答えは、フィクションを伝えるメディアの誕生でもあった。その時人類の脳に何が起こったのか? 文明の誕生になぜ神話が必要だったのか? そして近代にこれほど多くの物語が必要とされ、映画やマンガ、アニメーションといった視覚芸術を通じて、世界が物語を生み出し続けている秘密を、最新の認知科学と人類学的視点から読み解いていく。

「記号」と付き合う

Q:いつ頃から、脚本を書く作業における「記号学」について考え始めたのでしょうか。

村井:脚本家になる前からですね。僕は93年に書いた作品でシナリオ大賞を受賞し、そこから脚本家になったのですが、学生だった80年代終わりから、ずっとテーマとして独学で追い続けてきました。

Q:学校の授業などではなく、あくまで独学で学ばれたと。

村井:経済学部だったので、そもそも記号学の授業がなかったですね。どうも性格的にプラトンやアリストテレスと相性がいいみたいで(笑)、「世界の本質とはなんぞや」みたいなことを考えるのが昔から好きだったんです。脚本家になろうと思ったのは中学生くらいで、「物語というものは奇妙なものだぞ」ということが自分の根底にありました。そして、それはなぜかということをずっと考えて続けてきた。その結果、脚本家になれたのだと思います。

社会に出てからは広告代理店に就職し、その後フリーでプランナーをやっていたのですが、広告でも「記号と付き合う」ことがベースにあると思います。そうやって「記号の組み合わせにより意味が生まれる」ことと付き合い続けてきたおかげで、脚本を書く時にもその視点でキャラクターや作品世界を理解し、作っていくようになりました。

Q:村井さんが手がけた全ての作品には「人はなぜコミュケーションできるのか?」ということが裏テーマとしてあるとのことですが、同じくどの映画も「記号と付き合う」構造になっているのでしょうか。

村井:僕の作品はわかりにくいと、よく言われるのですが(笑)、わかりやすいものを求められる中で、「裏をかく」ということがずっとテーマにあります。「裏をかく」というのは、観客の裏をかくことでもあるし、同時にスタッフが求めている「裏をかく」ことでもある。全てにおいて「裏を返していく」ことを心がけていて、それが楽しいし、観客も喜んでくれるんです。

人は「コード」によって動かされている

Q:「記号学」を知ることは、物語を語る人たちにどのような影響があるのでしょうか。

村井:それがまさに今回のテーマだったのですが、「世界の見方を変えてほしい」ということですね。それはつまり、「固定観念に縛られていること」に気づくということ。固定観念を覆すことは難しいですが、いかに自分が固定観念に縛られているかに気づくことは出来る。それによって人の行動の理解が変わってきて、「我々はなぜこんな行動をするのか?」「なぜこんなことに感動するのか?」ということ自体も違って見えてくる。その結果、作るものが変わってくるんです。

世界の見方が変わると、根本的な考え方がガラッと変わると思います。ハリウッドでも使われているような、いわゆる「物語作りの教則本」に書いてあることは、非常に主人公中心主義。でも僕は、昔からそれに反発しています。主人公だけを軸に考えていたのでは、きちんとした世界は描けないのではないかと。世界というものは主人公を中心に回っているわけではなく、周りの人は全く違う論理で動いているはず、全ては「関係」なのです。そういった「関係論」で世界を見ていくと、物語というものの見え方が変わってくる。ハリウッドの主流もそうですが、主人公中心主義に陥っているところからは脱出してほしい。少なくとも、僕たちが作ってきたものはそうではないと思っています。

Q:人の関係性において物語を進めていくという点は、「人はなぜコミュケーションできるのか?」というテーマと繋がってきますね。

村井:そうですね。セミナーでは「我々は“ラング”に縛られている」と言う話をしましたが、ラングというのは一つの大きな「体系」で、ラングによって作られている規則が世界には無数にあると言われています。これは「コード」というもので、言語学者のソシュールはコードという言葉は使っていませんでしたが、ソシュールから影響を受けた「構造主義」というものが生まれたときに、重要なキーワードとして浮かび上がってきたのがコードなんです。「人間は“コード”によって動かされているのだ」と。

例えば、我々が今ここに座っているのは「社会コード」をちゃんと身につけているからであって、(この取材に対する)責任放棄はしないというのが「社会コード」になっている。全ての人間がそういう「コード」によって動かされていると考えたときに、物語の主人公の行動も実は背後にあるコードによって動かされていると考えられる。そうすると全く違う作り方が出来ることになる。つまり主人公の背後のコードを考えないと、物語は作れなくなるんです。複雑なコードが絡み合っている世界の面白さこそが、21世紀に描くべき物語なのだと思いますね。

Q:具体的に脚本を書かれる際には、そういったコードを十分に用意してから書き進めるのでしょうか。

村井:全てを用意しているわけではないのですが、メインとなるコードをキャラクターに与えていく作業が最初にあります。コードを作った段階で、背後にあるコードが自然にキャラクターを動かすのですが、描きたいのはそのコードだけではなく対立するコードとの関係。「ここで対立するコードが出てくると何が起こるか?」と、自然に発生することもあるのですが、それだけだと解決しないときもある。そこで必要となってくるのは創意工夫です。自然に転がって途中まではうまくいっても、行き詰まる瞬間は必ず出てくる。そこで新たなアイデアが必要になることは往々にしてあります。でもそれを解決してくれるのは別のコードだったりもする。それぐらい世界は色んなコードに満ちている。だから主人公だけを考えていると解決しない問題も、世界の豊かさからすると色んな要素が混じり合って解決することがある。“解決”というのは悲劇になることもあるのですが。

物語の中からは出られない

Q:「人が生まれてから記憶が始まるのは、言語を覚えてから」という考えから、言語を覚えることはすなわち物語を生み出す力が備わることだと、セミナーでお話しされていましたが、それはつまり、人間は物語を必要としていることなのでしょうか。

村井:必要というよりは、習性として物語化して理解しているんです。この世界は全て物語として理解されているとしか思えない。ロシアとウクライナが戦争になったのも、二つの物語がぶつかり合っているから。「ウクライナはもともとロシアだ!」という考え方は昔からあるし、「我々ウクライナは違う民族なのだ!」という考えもある。当事者は自分たちの考えが真実だと思っていますが、客観的に見ている我々はどちらの考えが正しいかは判断できない。

実は我々日本人も同じで、いま普通に暮らしているこの生活が当たり前だと思っているのは、物語として理解しているから。そういったものが世界を動かしていて、ぶつかり合っている。ぶつかり合いながらも何とか折り合いをつけようとするものの、軋轢もあちこちで起こっている。それは全て、物語を信じすぎているせいだとも考えられるのです。

Q:個人的に「人間はなぜこんなにも物語を求めるのか?」という疑問があったのですが、そもそも人間は物語の中で生きているということなのですね。

村井:その通りです。物語の中からは出られない。我々はそれを描き続けているんです。ソシュールがすごく画期的だったのは、“思考”について思考したということ。自己言及的なんです。なぜ思考が生まれるのか、それを言葉によって生まれていると考えてしまうと、自己言及になっているので正しい根拠が崩れてしまう。逆転の発想で言うと、「我々は世界を言葉で理解している。ということは、この世界は言葉で出来ているのと同じである」という考えに至り、そこから抜け出られないのだということに思い至るわけです。ただ、これが救いなのは「そんなことを考えた人がいた」ということ。そこがすごいんです。思考というのはそこまで考えられるものなのだ。「抜け出られない」ということにまで思い至ることが出来るのだと。でも考えてみると、プラトンとアリストテレスの師匠であるソクラテスも同じことを言っていたんですよね。「私は知らないということを知っている」、いわゆる「無知の知」です。そこで初めて理解できたわけです。理解できないということを知っているのだと。

Q:物語を作り始めるとき、その源泉はどこにありますか?

村井:僕の創作の源は「世界理解」。それが物語作りの第一歩になっています。「世界理解」とは、ものすごく極端な言い方をすると「自分の意思を持っている人間はいない」ということ。自分の意思を持っているのではなく、意思を持たされている人たちの集まりなのだと。その意思を持たせているもののパワーとパワーのぶつかり合いこそが面白い。それが葛藤になったり、新たな悲劇を生んだり、楽しいことを作ったりと、人類はそれを繰り返してこれまでずっとやって来た。その一部を描く上で、今回のテーマはどれにしようかと考えていくんです。

Q:その概念から具体的な脚本に落とし込むまでには、どのようなプロセスを踏まれるのでしょうか。

村井:それはプロデューサーと、企画の話をしてから始まりますね。でも世界中に具体物は溢れていますから、ネタはどこにでも転がっている。またアニメーションの場合は現代に縛られないことも大きいですね。

物語の持つ二面性とは

Q:手掛けられている作品は、アニメならではの表現も多いですが、脚本にはどのように落とし込まれているのでしょうか。

村井:『PERFECT BLUE』には、商店街の上を走るという描写がありますが、実はアニメを作る人たちは、そういった描写が面白いとは思っていなかった。僕は実写畑から入ってきたこともあり、「今の日本ではこの描写を実写で撮るのはすごく難しい。そこをアニメで描くことがとても面白いのだ」と伝えたことがありました。ネタは身近にありつつも、商店街の上を走ったら面白いというのは、普段なかなか気づかないんです。身近なところを違う風景として見せてあげることによって、観客は新たな映像を観て体験ができる。当時の我々はそう考えていました。

Q:タッグを組まれていた今敏さんとのお仕事はどのような感じだったのでしょうか。

村井:今言った『PERFECT BLUE』に関しては、今さんはすごく理解力があって、すぐにわかってくれました。一方で「こんな表現が面白いわけがない」と思う人も当時はいて、今さんとの軋轢がありましたが、今さんは自分の画コンテでそれを説得していました。また、我々二人の世代的な共通言語みたいなものもあり、そこは大きかったかもしれませんね。

『PERFECT BLUE』や『千年⼥優』は、主人公をずっと追いかけていく、主人公中心主義のように見えていて、実は裏をかいているんです。うまく裏をかいているからこそ観客の心理を転がすことに成功している。オーソドックスな作り方に則っているように見えて、二転三転させていく。当時は、やっていた我々も楽しかったですね。

Q:今回のTHUのテーマは「ストーリーテリング」ですが、それについてはいかがですか。

村井:物語をフィーチャーしたイベントというのは、とても画期的ですね。アーティストとしては、目に見える成果物の方がわかりやすく、これまでストーリーがフィーチャーされることはあまりなかった。そういった中で、どうやって皆に伝えていくのか、それぞれの人が創意工夫してプレゼンテーションしている。ここから新しい物語の語り方が生まれると面白いですね。ただし、物語というものは二面性があって、非常に危険な部分も多い。物語は面白いと同時に「ヤバいものだぞ」と思っていただけることも、もしかしたら成果の一つなのかもしれません。

また、物語の需要が大きくなっていることは皆さん感じていると思いますが、それが良いことなのかと言われると、作り手としては決して良いこととも言い難い。配信のプラットフォームが整理されて、たくさんの物語が消費されている今、産業としても大きくなっているし、雇用は増えているかもしれません。でも作り手が幸せになっているかというと、決してそうではない。誰もが作り手になれるけれども、消費されて使い捨てられていくだけの物語を作らされている。そのことに気づいている人はあまりいないんです。

この状況が危険だと思いつつも「じゃあ物語を作るのをやめよう!」とはならない。それは無理なんです。一度物語を作り始めると作り続けないといけない、そういったときにどんな物語を紡ぐべきか、そのことを一度立ち止まって考えなくてはいけないのではないか。それが今回の裏テーマとしてあるのかなと思っています。自分が作ろうとしているものが、世界を不幸にする可能性もあるかもしれない。そのことに気づかないと、非常に危ういことになってしまう。それを一人一人が考えていく必要があると思っています。

次回は早川千絵監督のインタビューを掲載予定。お楽しみに!

取材・文:香田史生

CINEMOREの編集部員兼ライター。映画のめざめは『グーニーズ』と『インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説』。最近のお気に入りは、黒澤明や小津安二郎など4Kデジタルリマスターのクラシック作品。

THU JAPAN:https://www.trojan-unicorn.com/ja/bootcamps/thu-japan

instagram:@thu_japan

THU 2024 ポルトガル・トロイアにて開催決定!

日時:2024年9月30日〜10月5日

Knights:ダグ・チャン:Lucas Film SVP / 「SFデザインテクニック」 (著)、トニー・サンドバル:コミックアーティスト、リアム・ウォン:写真家/ゲームデザイナー/写真集「LIAM WONG TO:KY:OO」他多数。

チケットの購入は公式サイトより。