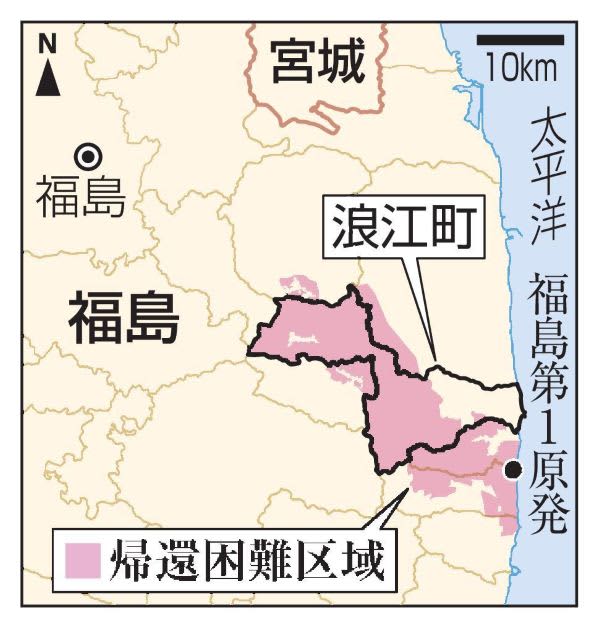

2011年3月に深刻な事故を起こした東京電力福島第1原発周辺の町は、今も「帰還困難区域」と呼ばれる立ち入り禁止の場所があちこちに広がる。病院や集合住宅、教育機関といった生活インフラは整っておらず、コンビニも夜には閉まる。でも、そんな場所にあえて身を置こうとする人たちがいる。特に最近は若い移住者が目立つ。その一人、一般社団法人「NoMAラボ(ノマラボ)」代表の高橋大就さん(48)は3年ほど前、東京から福島県浪江町に移住した。記者がその理由を尋ねると、こう答えた。「最も難しい問題と向き合いたかったから」。(共同通信=三吉聖悟)

▽ワシントンから福島へ

高橋さんは、1999年に外務省に入り、ワシントンの日本大使館で勤務した経験もある元外交官だ。日本に帰国した後も、東京・霞が関で仕事に明け暮れる日々を送っていたが、ジャパン・パッシングと呼ばれるほどの国力の低下に危機感を覚えた。外交のベースとなる国力が落ちていけば日本は立ちゆかなくなる。そう考えて、地方経済、特に1次産業の強化に関わろうと外務省を飛び出した。2008年からコンサルタント会社で勤務し、農業関連のプロジェクトを取りまとめた頃、東日本大震災が起きた。

それからは被災地を軸とした生活にシフトし、東北の食文化復興を目指す一般社団法人「東の食の会」(東京)の設立に参加した。ここでコンサルで培ったビジネススキルが生きる。三陸の水産事業者らと開発した「Ca va?(サヴァ)」の文字が目を引く洋風サバ缶を世に送り出し、大ヒットさせた。

産業復興へ携わることに手応えを感じつつも、復旧が進む津波被災地と違い、バリケードに閉ざされたままの原発周辺の町が、ずっと気にかかっていた。その思いを抑えられず、2021年に浪江町に移住する。原発事故で全ての住人が役場ごと町外に避難し、まだほとんど戻ってきていなかった。そんな地域で、コミュニティーの回復という最も難しい問題があるのに、何もしないでいるのが耐えられなかった。

▽打ち出したプロジェクト

浪江町に住み始めてから住人を訪ねて回った。同じように移住してきた若者たちと言葉を交わしていると「ぼうぜんとする」ように感じられた町の状況でも、ポジティブさにむしろ勇気づけられた。避難指示解除を受け、すぐに戻ってきた年配の地元区長らも自分たちの取り組みに応援姿勢だった。「ここで生きてきた人と、外から来た人が一緒にコミュニティーをつくっていく。すごく希望を感じた」という。

壁画アートやバーチャル商店街、食のブランドづくりといったプロジェクトを次々と立ち上げ、同時並行で進めた。実験的な「なみえ星降る農園」では、獣害対策や土壌改良のためにヒトデを畑にまき、ビーツやレモンなど約100種類を栽培してきた。洋風サバ缶のような“スター作物”を生むべく、試行錯誤を続けている。

▽なりわいにできるか

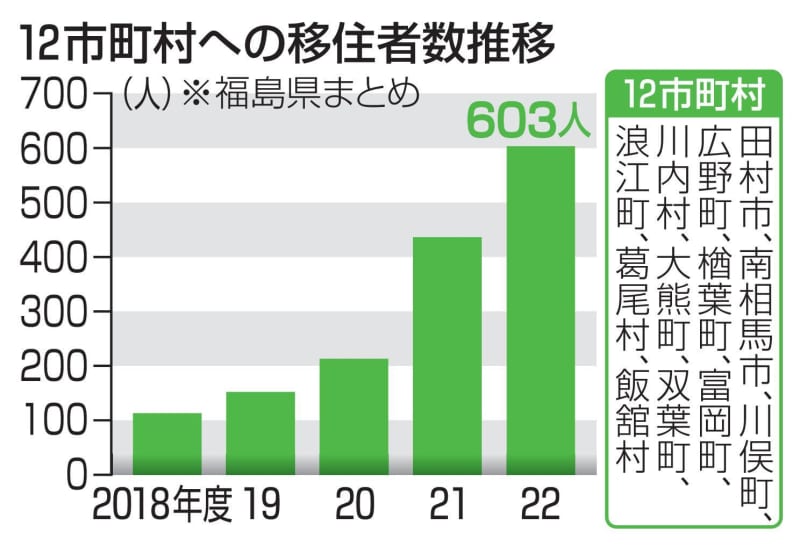

実は、原発事故で避難指示が出るなどした12市町村への移住者数は、ここ数年右肩上がりで、2018年度には約110人だったのが、2022年度には約600人まで増えている。特に帰還率が低い自治体では、移住者が担う役割は大きい。地域づくりを志望する移住者たちは、1人で複数の町づくり事業に関わっていることがざらだ。それを、なりわいにまで昇華するには、スキルが必要となる。高橋さんは「ここに来た頃は自分がやらなきゃと思っていた。でも若者たちが地方で自由になりわいをつくれなければ、サステナブルと言えない」と、これからも自らの知見を伝え、もり立てていくつもりだ。

▽町を支える単身者

高橋さんとは逆に、地元で生まれ育ち、町づくりのキーパーソンになった人もいる。福島第1原発があり、まだ一部の地域でしか生活できない福島県大熊町では1月中旬、営業中の数少ない居酒屋で地域団体「大熊平馬会」の新年会が開かれていた。わいわいと盛り上がる中、若い移住者や帰還者たちの輪の中心には、町職員愛場学さん(44)の姿があった。原発事故で8年間にわたって全町避難を余儀なくされ、地元に戻ってきてからは住人のつなぎ役として欠かせない存在だ。

愛場さんが代表を務める大熊平馬会は主要メンバーが20人ほどで、出身がばらばらの人たちが町の伝統を維持しようと、定期的に集まって笛や太鼓の練習をし、町の盆踊りに花を添える。福島県と全く縁がなかった人もいて「仕事だけだと友達が増えなかった。いろいろな人とつながることができる」と口にする。

▽3・11で町を離れ

愛場さんは大熊町で生まれ、高校卒業後に町職員になった。東日本大震災時は窓口業務中で、慌てて外に飛び出すと地面が波打っていた。総合体育館で避難者対応に追われていた翌12日の早朝、防護服姿の警察官が現れて「西へ避難してください」と叫ぶように告げたのを覚えている。愛場さんは、数十台ものバスで町民を送り出した後、自身も軽トラックで出発した。たどり着いた避難所で原発が爆発する映像を目にし、二度と戻れないと覚悟した。

多くの住人が西に30キロほどの福島県田村市などに避難した。その後、役場機能は大熊町から90キロほど西に離れた会津若松市に置かれた。愛場さんの妻と子は実家のある群馬県に身を寄せ、愛場さんは休みが取れれば妻子の元に足を運んだ。一緒に暮らすことを望む妻とは口論になり「仕事を辞め、家族と暮らそうか」との思いが何度も頭をよぎった。それでも、愛場さんは妻に「自分だけ辞めることはできない。町を復興させたい」と伝えると、妻は「やり遂げて」と背中を押してくれた。ただ、不安定な生活が何年続くか見通せなかったため、愛場さんは妻子が落ちついて暮らせるよう群馬に自宅を建てた。そういう訳で、今は単身赴任生活を送っている。

▽8年後の帰還

大熊町の一部で避難指示が解除されたのは2019年春で、愛場さんは第1陣として町に戻った。「ようやくここで働ける」と思うと、開庁式で涙があふれた。

それから5年がたった。生活インフラの復旧は序盤で、大熊町には今年2月1日時点で住民登録している9942人のうち635人しか住んでいない。愛場さんのように、役場の近くに住み、週末だけ町外の家族と過ごす職員は少なくない。今は税務課に勤め、町おこし行事があれば休みの日でも手伝いに顔を出す。町に入ってくる人には声をかけ、希望すれば平馬会に誘っていると、引っ越してきた新住人が人づてに訪ねてくるようになった。

復興に向け、大熊町では大がかりな工事が進んでいる。愛場さんが学校帰りに買い食いした商店や、ゲームセンターといった思い出の場所は姿を消した。かつての町に戻ることはもうない。それでも、愛場さんは「元々、大熊にいた人たちの笑顔が支え。新たに来てくれた人にも良いところだねって言われたい」と話す。

▽失ったからこその多様性

原発周辺の町の将来像をどう見るか。福島県への移住経験がある復興庁復興推進委員の小林味愛さん(37)にインタビューをした。2017年に福島県国見町で地域の未利用資源を使って製品開発する商社「陽と人(ひとびと)」を立ち上げ、今は取引先が集中する東京に住まいを戻し、福島と行き来している。

小林さんは、原発被災地の特徴を次のように解説する。「課題はあるものの県外の人が思うより明るく先進的で、あれだけのエネルギーを持つ地域とはなかなか出会えない。企業や地域は価値観が画一的なことがあるが、ここは一度全てを失った。だから若手から年配、元々の住人や移住者とさまざまな人がいる。新しいことが始まり、多様という言葉が当てはまる」

さらに、ボランティア精神だけでは語れない新住人の姿をこう評した。「福島の復興につながるけれど、その文脈だけにとどまらない。自己犠牲じゃなく、やりたいことに挑戦しようとする人たちを受け入れられる土地と言える。そして、そういう人たちが個ではなくコミュニティーを形成している。移住者は、自分の出番と居場所を得られ、とても生きやすい。適した人材なんてものはなくて、移住希望者の母数を増やすことが大事だ」