観客の飢餓感が作品に対する期待値を高めた

クリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』(3月29日より公開)は、多角的な視点で評すべき点を持った作品だ。例えば、今作のために独自開発した65ミリカメラ用のモノクロフィルムによる撮影や、映画館での鑑賞を意図したIMAXでの上映。或いは、VFXやCGに極力頼らないアナログ志向の映像と、時代を再現させた美術や衣装。さらには、時系列をシャッフルした複雑な脚本と編集といった技術的な側面。加えて、会話劇を中心とした多くの俳優によるアンサンブル演技等々。この映画が総合的な評価を高められる要素の集合体となっていることは、第96回アカデミー賞で作品賞・監督賞ほか最多7部門を受賞した由縁でもある。

2023年7月21日に北米で劇場公開された『オッペンハイマー』は、日本において長らく劇場公開が実現しなかったという経緯があった。現在に至るまで、配給を担ったユニバーサル映画から未公開扱いになっていた理由は、正式にアナウンスされていない。そのため、<原爆>というキーワードにまつわる幾つかの憶測が流れていたことも事実だ(本稿ではその経緯を問わない)。一方で、世界的なメガヒットになって以降も日本未公開のままであったことは、「作品を観たい!」と願う映画ファンたちの飢餓感を煽った感もある。韓国や台湾、或いは、北米の映画館まで赴き、海外へ渡って作品を鑑賞したという猛者たちもいたほどだったからだ。重要なのは、「クリストファー・ノーラン監督の新作を観たい」という声にも増して、「この映画をIMAXで観たい」という声が上回っていたという印象を覚えた点にある。

映画館で鑑賞することを意図したIMAXの映像

クリストファー・ノーラン監督はデジタル撮影が主流になってからも、フィルム撮影にこだわってきた映画監督のひとり。『オッペンハイマー』では史上初のIMAXによるモノクロ・アナログ撮影を実践することで、ラージ・フォーマットによる更なるダイナミックな映像を追求している。映像がもたらす体感や没入感という点においては、『アバター』(2009年)以降の作品でデジタル撮影や3D表現にこだわってきたジェームズ・キャメロン監督の姿勢と対極にあると言えるだろう。それは、『アバター』と同年に劇場公開された『ダークナイト』(2008年)で、ノーランは一部のショットにおいて初めてIMAXカメラを導入したという事実にも象徴される。ノーランの考えは「35ミリで撮影した映像をIMAX向けに引き伸ばすのではなく、最初からIMAXで撮影すれば超高解像度の映像で観客を映画に没入させられる」というもの。その映像哲学によって、『ダークナイト ライジング』(2012年)以降全ての作品で、ノーランはIMAX撮影を取り入れている。

IMAXで撮影することは即ち、配信やBlu-rayなどによってではなく、観客に映画館の大きなスクリーンで作品を観てもらうことを意図している。クリストファー・ノーランにとっては、自身の監督作品を映画館で観てもらうことこそが重要なのだ。とはいえ、3時間という『オッペンハイマー』の上映尺は、ひとつのスクリーンで1日に上映可能な回数が限られるという興行的な制約がある。劇場側からすると、興行的に不利だと判断されてもおかしくない。だが、IMAX上映の特徴は<臨場感>だ。『オッペンハイマー』ではIMAX65ミリと65ミリ・ラージフォーマット・フィルムカメラを組み合わせることで、最高解像度の撮影を実践。この映画を観客に「IMAXで観たい」=「映画館で観たい」と思わせたことは、世界興収9億5570万ドル(2023年の年間3位)という興行結果が雄弁に物語っている。

全世界のオープニング興行収入1億8040万ドルのうち、IMAXで鑑賞した観客の比率が20%を占めていたことは、間違いなく「映画館で観たい」と思わせた映画だったということを裏付ける。コロナ禍によって観客の足が映画館から遠のいた時、「映画館に観客を戻した!」と、『トップガン マーヴェリック』(2022年)が賞賛されたことと同じように、『オッペンハイマー』もまた「映画館で映画を観ることの意義」を改めて示したように思わせる点も、高く評価されている理由のひとつなのではないか。

クリストファー・ノーラン的な映画哲学

『オッペンハイマー』の製作費は1億ドルとアナウンスされている。製作費が2億ドルを超えたクリストファー・ノーラン監督の前作『TENT テネット』(2020年)と比較すると、意外に安価と思えるかもしれないが、それでも巨費を投じた大作であることに変わりはない。これまでもノーランは、『インセプション』(2010年)や『インターステラー』(2014年)などで大掛かりな撮影を行ってきた映画監督。その姿勢は時に、明確なイメージを具現化するために巨大なセットを組み、理想のロケーションを探して海外に撮影地を求めたりもしてきた。そして、カーチェイスや大爆発などの特殊効果によって、ド派手なクライマックスを演出してきたという経緯もある。

ところが、驚くべきことに『オッペンハイマー』は会話劇が中心なのである。戦争映画という要素を持ちながらも、<原爆>の実験場面以外に銃撃戦や爆破といったド派手な映像は見当たらない。また、<原爆>による街の破壊さえも描くことはなく、カタストロフィをクライマックスなどにはしていないのだ。原爆投下に対しては、歴史的に「第二次世界大戦を終結させた功績がある」とのアメリカ側の論理が度々散見されてきたが、今作にはそのような一方的な視点は存在しない。むしろ、キリアン・マーフィ演じる天才科学者ロバート・オッペンハイマーが、人智を超えてしまった科学技術に対する畏怖に苦悩する姿が描かれているのである。あくまでもノーランは、ロバート・オッペンハイマーの半生を描いた伝記映画に徹しているのだ。

マンハッタン計画のホームベースとなった米ロスアラモスの街並みや当時の衣服を再現するなど、確かに『オッペンハイマー』では美術や衣装にも製作費が費やされている。だが、前述した「今作のために独自開発した65ミリカメラ用のモノクロフィルムによる撮影」のような技術的な側面にも、より予算を費やしている点には、IMAXを採用することとはまた別の演出意図がある。それは、クリストファー・ノーラン監督と組むのは4度目になる撮影監督のホイテ・ヴァン・ホイテマ(アカデミー賞撮影賞受賞)が、カラーの映像とモノクロの映像とを劇中に混在させた点に言及できる。

本作では、オッペンハイマーの視点ではない場面ではモノクロ、オッペンハイマーの視点で描かれた場面はカラーと使い分けられているからだ。つまり、「オッペンハイマーが実際に見ていないものは、オッペンハイマーの視点で描かない」というルールの基に作られている。例えば、爆心地で撮影されたフィルムを上映する場面で、オッペンハイマーは映像を直視できないというくだりがある。演出上のルールに従えば、彼が見ていないものは映画の中で(少なくともカラーでは)描かれないということになる。それゆえ、『オッペンハイマー』では(一部批判のあった)広島や長崎の惨状が演出意図として劇中に映し出されないのだと解せるのだ。一方、モノクロ映像を占めているのは、ロバート・ダウニー・Jrが演じたアメリカ原子力委員会委員長ルイス・ストローズの視点。実はモノクロとカラーを使い分けることで、「視点が変わると見え方が変わる」という<羅生門スタイル>を変化球的に担わせていることにも気付く。

時系列をシャッフルさせた複雑な物語構造もクリストファー・ノーラン監督の作家性のひとつに挙げられる。例えば、映画における時間を“操作”することは、『フォロウィング』(1998年)や『メメント』(2000年)などの初期作品から顕著で、『インセプション』や『TENET テネット』はそういった姿勢を大作化させた作品だったということが窺える。時間を“操作”するという点で『オッペンハイマー』は、モノクロとカラーの映像を使い分けながらも、その効果が決して過去と現在を区別している訳ではないということから観客を困惑させ、単なる伝記映画に留まらない構成を実践させている。

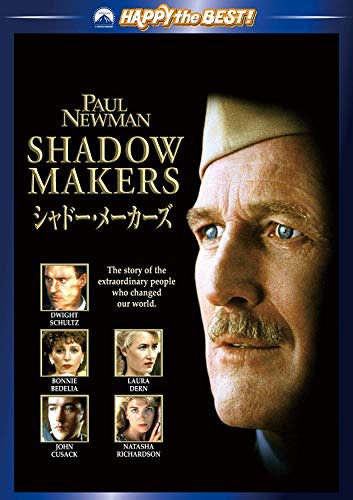

比較対象として判りやすいのが、本作と同じ題材を扱ったローランド・ジョフィ監督の『シャドー・メーカーズ』(1989年)だろう。この映画では、マット・デイモン演じるアメリカ陸軍の将校レズリー・グローヴス役をポール・ニューマンが演じ、彼や『オッペンハイマー』ではフォーカスされない物理学者ルイス・スローティンをモデルにした人物を中心に物語が展開するという作品になっている。

『オッペンハイマー』との大きな違いは、ロバート・オッペンハイマーが主人公ではないという点だけでなく、時系列に沿って物語が進行する点にある。描かれている事象は同じであっても、物語の構成に対するアプローチが全く異なるのだ。それゆえ、『オッペンハイマー』における時系列をシャッフルした複雑な構成は、“ノーランらしさ”の由縁のひとつだと言えるだろう。

<赤狩り>に対するハリウッドの反省

もうひとつ重要なのは、『オッペンハイマー』が原爆開発のプロセスを描いた映画であると同時に、<赤狩り>を描いた映画であるという点にある。第二次世界大戦後は東西冷戦の時代になり、アメリカとソ連との間で核兵器の開発競争が加熱。斯様な時世に水爆開発に反対の意を唱えたロバート・オッペンハイマーは、共産主義者のシンパとの疑いをかけられ、政治の力によって「アメリカを裏切った人物」に仕立て上げられてゆく。<赤狩り>の時代、ハリウッドの映画人たちの中には“友好的証人”として下院非米委員会の公聴会の場で仲間を売った者たちもいた。その先鋒だったのが、当時の映画俳優組合で委員長の立場にあったロナルド・レーガンだった。

いうまでもなく、彼は後に第40代アメリカ合衆国大統領にまで登り詰める人物。<赤狩り>の時代に仲間を積極的に売ったことは、密告に怯える恐怖政治のような状況にハリウッドを陥れた。オッペンハイマーが公聴会に召喚されたのも同じ時代のこと。疑いをかけられた映画監督や脚本家は仕事を失い、映画界に留まった者たちも告発を恐れ、映画で表現したいことが直接表現できないような時代を自ら導いてしまうことに繋がった。<赤狩り>は1950年代後半に失速したものの、ハリウッドで<赤狩り>を題材に映画が製作されるようになったのはシドニー・ポラック監督の『追憶』(1973年)になってから。バーブラ・ストライサンドとロバート・レッドフォードが共演した本作は、表層的に大人の甘いラブストーリーのように見えるのだが、実は<赤狩り>時代の映画界が舞台となっていた。ハリウッドの内部から<赤狩り>を映画によって総括するまで、約20年もの年月がかかったことになるのだ。

1999年の第71回アカデミー賞では、『紳士協定』(1947年)と『波止場』(1954年)で2度の監督賞に輝くエリア・カザンに名誉賞が授与されたが、会場は不穏な空気に包まれていた。<赤狩り>の時代、カザンは友好的証人側として、共産主義者の疑いがある友人たちを委員会に売った過去があったからだ。彼の受賞は現代においても祝福されなかった。斯様な根深い問題がハリウッドには介在し続けている。時に、「ハリウッドスターたちは政治的発言が過ぎる」と毛嫌いされることもあるが、彼らが声を上げるのは、<赤狩り>の時代に政治権力へ屈してしまった結果、表現の自由を自ら手放してしまったことに対する反省があるからだ。

社会を後退させないために声を上げる。その姿勢は、2023年に全米映画俳優組合や全米脚本家組合が長期のストライキに身を投じ、己の権利だけでなく、未来の人材に対する権利をも守っていたことと無縁ではない。いっけんすると『オッペンハイマー』は、核開発に対する天才科学者の苦悩を描いた作品のように見えるのだが、その根底には、国籍や民族、人種や性別、信条や宗教などを理由に、ある特定の人物を排斥しようとする不寛容な国際社会の傾向に対して、「<赤狩り>のような愚かな時代を繰り返してはならない!」という強い意思表示を感じさせるのである。

文:松崎健夫

『オッペンハイマー』は2024年3月29日(金)より全国公開

[link_card url=”https://www.banger.jp/movie/83