2日目のWHITE STAGEに登場したKEMURIの伊藤ふみおの言葉を借りれば、「やっぱりフジロックはスペシャル」という感想でいっぱいになるような2015年度のフジロック体験だった。フジロックならではのダイナミックな名演が次々と目の前に広がる、夢のような瞬間の連続。晴れ渡った空の下で音楽を思い切り楽しむという本能レベルの爽快感。そして、ありとあらゆるジャンルの音楽が共存する音楽フェスとしての懐の深さ。だからいまだに、その素晴らしさの代償としてフジロスを引きずる人々が続出するわけなのだが……。とにかく今回BARKSでは、2日目&3日目のレポートをお届けしながら、邦楽アーティストの増加やオレンジ・コートの廃止という変化もあった19回目のフジロックについて、じっくりと紐解いていきたい。

7月25日土曜日、越後湯沢駅から路線バスで40分くらいかけて会場に辿り着いた。もちろんバスは超満員。発着所も人で溢れかえっていた。正直、会場に着くまでがひと苦労。だけど、やっと到着して色とりどりのテントの群れが見えた瞬間の「フジロックに来たんだなぁ」という嬉しい感慨は代えがたいものだ。“不便益”という言葉があるけれど、かけた時間の分の喜びというのは確かにあって、フジロックにはとてもそれを感じる。普通の毎日では味わえない、贅沢な時間が始まったのだ。

まず、今回のフジロックは晴れた。フェス終了後にフジロックの事務局からも、7月23日の前夜祭にこそ雨がぱらついたものの、本祭の3日間は快晴であったとアナウンスされている。だから今年のフジロックは悪天候のせいでライブが中止になることも一切なかった。特に3日目のお昼は、日差しが照りつけ“灼熱”という表現がちょうどいいくらいで。ちょうどその頃、GREEN STAGEのトップバッターを務めたのが[Alexandros]だった。4人は、彼らにある特別なフジロックの思い入れを全身で表しながら白熱のライブを行った。

やはり、フジロックの舞台を踏むというのは、アーティストにとって記念碑的なことだ。レディオヘッドのマネジメントが送り出すUKのロックバンドCatfish and the Bottlemenの代打として大舞台に急遽登場した(バンド自身も出演発表の前日に依頼を受けたという)the telephonesも、その出演に関して「奇跡」とMCで言い表していた。3日目のGREENに降り立った[Alexandros]とthe telephonesの両バンドに関しては、別途、詳細レポートを掲載するのでそちらも読んでいただきたい。

2015年のフジロックの大きな特徴は、邦楽勢がGREENに多く出演したことだ。初日のONE OK ROCKや、2日目の10-FEET、そして星野源。

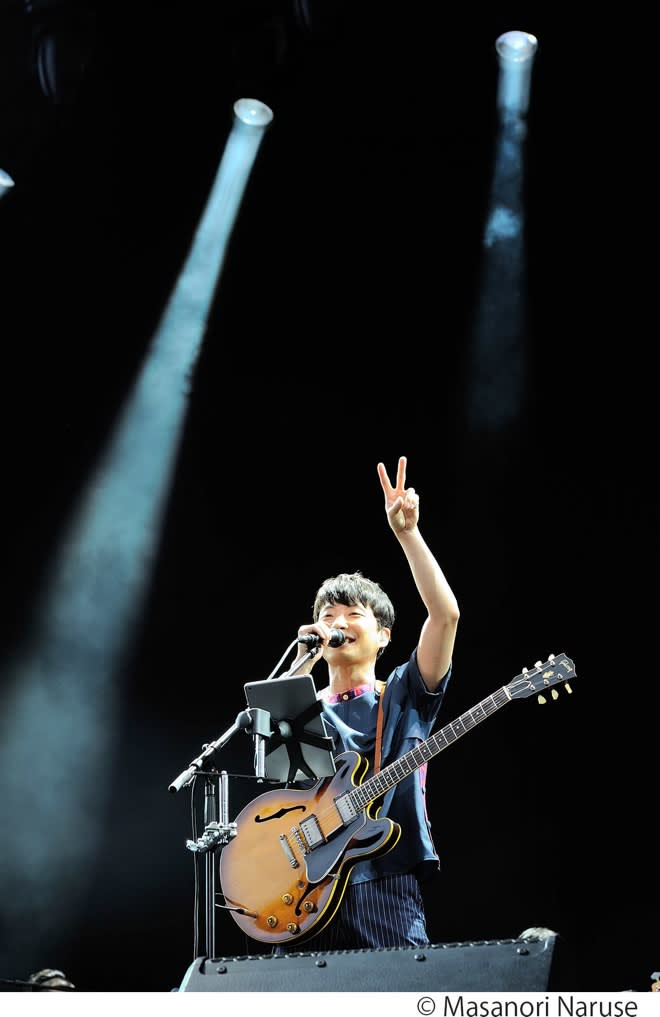

2日目、星野源は、まだ太陽が若干差していた17時20分に登場。代表曲のオンパレードだった。「化物」、「夢の外へ」、「SUN」、「Crazy Crazy」(「Crazy Crazy」で星野は観客にヘドバンを要求した 笑)といったアッパーなキラーチューンをガンガンと演奏しながら、「くせのうた」や「くだらないの中に」といったフィルム写真のごとき味わい深いラブソングでは、ちょうど涼しい風が吹いてきたことで、歌の暖かさが余計にからだに染み入るのだった。どのセンテンスも本質的かつ本音の吐露である彼の歌を、時に下ネタを嬉々として語るMCを挟みながら(笑)、苗場の広野で聴けることの天井知らずの楽しさ。そして終盤には、「なんのことかわからないでしょ~?」と笑ってサングラス&タキシード姿に変装、布施明へのリスペクトを込めた“ニセ明”にまで扮するという、星野源のコミカルな面を出した演出も。

その光景は、ドリフターズやハナ肇とクレイジーキャッツのような、余計なことを考えずに誰もが無邪気になれるポップなショウだと思った。フジロックのステージでこんなパロディを繰り広げるのは意外で痛快だったけれど、「星野源のショウタイム」として、堂々とやってのけるのが、幅広く活躍するエンターテイナー星野源だ。そして、ドラム:伊藤大地、ギター:長岡亮介、キーボード&マリンバ:石橋英子らによるシンフォニックなバンドのクオリティーも素晴らしかった。

星野源のあの太い声をGREENの大自然の中で聴くというのは、なんだか雄大な体験だったなぁ。また観たい……。実はその直前、ゲスの極み乙女。を観にRED MARQUEEへ行った。だけど、開演時間に行ったんじゃ観られなかった。人で溢れかえるRED MARQUEEからは、超フィジカルなバンドアンサンブルと熱狂が右肩上がりで高まってくる模様がひたすら漏れてくるのであった……今のゲスの姿を象徴しているのだからと、それはそれで貴重なライブだったと思うことにした。

この日、星野源の次にGREENで行われたアクトはdeadmau5だった。いつものネズミの被り物を終始つけ、洗練のダンスミュージックとビビッドな光が苗場の夜空に放たれていた。強引だったり過剰な盛り上げ方をしないクールなセンスに感動。それにしても、夕暮れ時の星野源と暗闇の中のdeadmau5。その差は凄い。フジロックと言えば、やっぱりこの多種で雑多な感じ、音楽のるつぼ感が最大の魅力だと思う。それは、3日目にFIELD OF HEAVENのトリを務めたウィルコ・ジョンソンのステージ中にも感じたことだ。

病気から奇跡のカムバックを果たしたギターヒーロー。登場するやいなやフルスロットルだったが、そう言えば、前の日のおやつの時間の頃にこの場所ではハンバートハンバートの2人が会場中を歩きながら「アルプス一万尺」を愉快に歌っていたなぁということを思い出した。そして、シーナなきシーナ&ロケッツが、これからも歩み続けることを誰もが感じ取った力強いステージを行ったのもHEAVENだった。

あと、自分の行動の流れにおどろいたことがある。3日目、大トリのノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズがGEREENの締めとして「Don't Look Back in Anger」をやった頃のことだ。それまでMCでノエルは毒づいていただけに、アンセムが始まったら苗場の全員が問答無用に盛り上がった。だが、GREENに響き渡った大合唱の余韻の中で、RED MARQUEEはまったくの別次元にあった。

電撃ネットワークが、さそり達と妥協なきパフォーマンスを開始していたのだ。ノエル帰りの客で現場はいっぱいで、「オー! トーキョー ショック ボーイズ!」と高笑いする外国人の姿も。危険過ぎて、会場は本気で心配しているのに成功するまで絶対にやり続けるから、ショックと緊張で観てるコチラは疲れ切ってしまった。言わずもがな、あの突き抜けたプロ根性は敬意を払うべき凄みがあるのだが……。彼らと「So Sally can wait~」とのギャップは、フジロックならではだろう。

さて、2015年の邦楽勢のハイライトのひとつが、椎名林檎だった。椎名林檎含めステージ上の全員がレトロな白い衣装というコンセプチュアルな景色からして、登場時より一瞬でオーディエンスの心をつかんでいた。英語詞の「丸の内サディスティック」のとびきりの妖艶さ、腰を思い切り曲げしゃがみ込むように歌った「罪と罰」の切実さ。“声色”という言葉に合点がいくような、めくるめく歌唱のバラエティ。そして、その美しい一挙手一投足。頭のテッペンからつま先まで神経の行き届いたその立ち振舞いまでもが、120パーセント、ここに来た私達オーディエンスに向けて丹念に練り上げ創りあげられた産物なのだということがわかる。ため息モノだ。椎名林檎がグッとパフォーマンスに集中すればするほど、オーディエンスも息を飲む。とても幸せな構図を描いていた。

「能動的三分間」が潔くバシッと終わると、そのままこちらも浮雲との歌の絡みがある「長く短い祭」へ。この甘美なトランス感に身を委ねていると、GREEN全体が突然「わぁ!」となった。突き抜けるような青色のレオタード姿に生着替えした椎名林檎であったが、その姿にはセクシーさよりは度胸を思った。大が付くほどのサービス精神で、椎名林檎はいつでも全力でお客さんを楽しませる。短尺のMCでは、「トッド・ラングレンご覧になられました?」と喋り、この日、ピタッとしたタンクトップ姿でエレポップを奏でながら実際にWHITE STAGEでトッド・ラングレンがやっていたチャーミングなフリも、一瞬お茶目に真似していたように見えた。

音響のよさで定評のあるWHITE STAGEでも、名ステージが多かった。前述のトッド・ラングレンの直前、同じWHITE STAGEに立ったのがceroだ。彼らは2011年にROOKIE A GO-GOに出演し、そのライブが認められ、翌年にはHEAVENに登場、そして今年という出演ストーリーを描いている。本当に目が痛くなるほどに太陽が照りつけていた頃、12時40分からステージは始まった。特に「マイ・ロスト・シティー」がそうだったが、いつにも増してceroのブラックなビートが灼熱の中で本能に身を任せて目をギラつかせてるようだった。とってもスリリング。そのハイクオリティーな音楽的狂騒に、いくら身体から汗が吹き出てこようとも、その場から離れられなかった。

その前日の20時からWHITEで行われたクラムボンのステージも、美しいサウンドスケープを描きまくっていた。

「KANADE dance」では、原田郁子の鍵盤の連打に感動的なほどスピリットが宿っていた。「波よせて」では、始まる前にミトが「もう最近は、カラオケ状態だから(笑)! みんな歌ってね」と言うと、「ウェイバ~ウェイバ~ウェイバ~」と会場も応えて大合唱。ライブで演者と観客がどんどん呼応していくこの感じ。そしてラスト、フィッシュマンズの「ナイトクルージング」でみんなの心が苗場の夜空に開放されていくまで、すべての瞬間が創造的なステージだった。

レポートは、まだまだ続きます。フジロックというフェスは、どこでどう時間を過ごしても楽しい。無計画でも楽しいのがフジロックだ。たとえば、GREENからWHITEまでの移動中にある丘から、移動者に向かって「みなさーん、熱中症には気をつけてくださーい! だけど、フジロックには熱中してくださーい! それでは聴いてください、「熱中症」──」と叫ぶ人がいた。突然呼びかけてダジャレを言ってオリジナルソングをはじめても(意外にも凄くフォーキーだった!)、ほとんどの人が許してくれる。幸せな気持ちが、つまらないことを考えなくさせるのだろうか……。

仕事や日々の生活という日常から離れ、山奥の大自然の中で音楽と過ごすというアウトドアの快感は、やっぱり特別なものだ(というか、手元にPCがないという状態に大きな解放感を抱いてしまうのがこのご時世なのかもしれない)。今年のフジロックだって直前まで台風が直撃することも危ぶまれていたし、自然の脅威とすぐ隣り合わせにあるという振り切れた環境にある。だからこそ参加者同士に連帯感も与えるし、広くて自由なこの場所で自分で選択して自分の足で歩いて行くというタフな気持ちも芽生えさせる。今年は、会場内の森の中に設置された全長約2kmのボード・ウォークを歩いていても、正直、炎天下の中で普通にハイキングしているような気分だった(笑)。もちろん、アーティストのサインやイラストで彩られた素朴な木板の上を進む感覚は、フジロックでしか味わえない記念的な一歩一歩なのだが。

がんじがらめになっている日常から離れることで、「こっちが本当の生活、生き方なのかもしれない」などと哲学めいた深いところまで潜ってしまうのがフジロックなのである。1年のあいだ、フジロックを心の拠り所にしているフジロックファンは、決して少なくない。フジロックに毎年参加するというのは、ひとつのライフスタイルのあり方だとも言える。実際に、ミニ・メリーゴーランドまであるKIDS LANDでは、フジロックで出会った友達同士が家庭を持ってからはここで年に一度の再会を果たすという話もある。すてきじゃないか。

フジロックが海外の参加者に驚かれることのひとつに、10万人規模のフェスらしからぬクリーンさがあるという。確かに、ゴミが落ちていない。この素晴らしいフジロックに見合う自分でいようという、フジロック参加者ならではの誇りみたいなものも芽生えてくるからなのだろうか。フジロックには、特定のアーティストや音楽ジャンルではなく、フジロック自体に対するファンが多い。それは、これまでの出演者のバランスと比べ邦楽が目立った2015年度でもまったく揺るぎないものだった。フジロックに行けば素晴らしい音楽体験ができるという確信と安心感が、参加者側にはあるのだろう。

では、なんでそんなにフジロックは愛されるのか。その理由のひとつは、フジロックが豪勢に人々を迎えるからだ。そのおもてなしの態勢には、一度行けば虜になる。でも決して過保護なコーディネイトはしない。で、それが凄くいい。「はい、どうぞ! あとは自由に楽しんで!」という、たくましいあの感じ。たとえば、入場無料で22:30から翌朝5:00まで開いているエリア、「THE PALACE OF WONDER」。今年の入り口は、スカルだった。

あちこちに意味がわからないオブジェが置いてある、ちょっと危険な香りがしてわくわくする空間だ。たまたまここで、3日間とも深夜にそれぞれ3回まわしをした狂気のサーカス集団「THE CIRCUS OF HORRORS」を見かけて、大好きになった。3回も観た。1995年にグラストンベリー・フェスティバルでデビューし世界で活躍している人達で、フジロックは2001年に出て以来、今回が14年ぶりの登場だそう。子どもが瞳を輝かせながら観るようなファンタジーさはまったくなくて、危険で下世話で、いろんな冷や汗が出てくる彼らの芸は最高に刺激的だった。見ちゃいけないものを見るのは楽しいなぁと。

他にもこのエリアは、非現実的な気持ちを味わえる出し物でいっぱいだ。麗しい雰囲気ただよう移動式テント「CRYSTAL PALACE TENT」の中は、時代も国もワープできるロマンチックなライブ&バー空間が広がり、ROOKIE A GO-GOの場所もここにあって、“チェックしておくと後々いい”若手のミュージシャンが毎年競うようにライブをする。日中あれだけ動いたのに寝たくなかった。フジロックのあいだは不死身になりたい。

いればいるだけ、いつ、どこででも、楽しめるのがフジロックだ。深夜のところ天国の横で、寅さんを上映最中のアウトドア・シアター「富士映劇」にも遭遇した。

だから、フジロックを楽しむコツのひとつは、フラフラ歩くことだと思う。たとえば、コアな音楽と出会える苗場食堂。フジロック最大のホスピタリティエリアであるOASIS、つまりフジロック最大の休息の地において(今年は人の多さから人気店はほぼいつも長蛇の列だったが……)、昼間はとろろ飯をみんなが求め夜にはお店の裏側がステージと化すのがここだ。この、なんてことなさそうな場所に、これまでにもSAKE ROCK、二階堂和美、赤犬、DEERHOOF、曽我部恵一BAND、neco眠る、T字路s……などライブの猛者が集い、音楽好きのツボを突くアクトがいろいろと刻まれてきた。今年、苗場食堂のアヴァンギャルド枠(!?)を引き継いだのは、大阪のバンド、オシリペンペンズだろう。

東京のハコだと高円寺のUFO CLUBの自主企画のように、ボーカルの石井モタコは当たり前の面持ちでステージを覆うテントの上に座り、客を見下ろし、外界に降りてくるなり次から次へと爆弾を軽快に落とすように小気味よく曲を披露していく。初めてペンペンズを観ていると思われるカワイイ女の子2人組が「ウケる!」と何度も顔を見合わせながら、どんどんノッていくのであった。そしてモタコは、MCで「フジロックもいいけど、ライブハウスにも来てや」と言って、爪あとも残して帰っていった。

その直後、苗場食堂から近いRED MARQUEEで観たのが、EDM界注目のbanvoxだった。プロデューサーでありDJである彼はアヴィーチーにも認められているという若き日本のエースで、そのプレイでは絶妙なハイライトの作り方をする。穴蔵のようなRED MARQUEEだが、バウンシーで解放感に溢れた音を浴びた。

ここで少し、フジロックごはんの話を。OASISの名物タイ料理店「JASMINE THAI」のグリーンカレーは今年もおいしかった。あとおいしかったのは、場外エリアにあった「博多もつ鍋うみの」のもつ鍋ちゃんぽん。博多でもつを食べたことはないが、コクがあるのに後味があっさりとした本場の味だと思うので、是非。

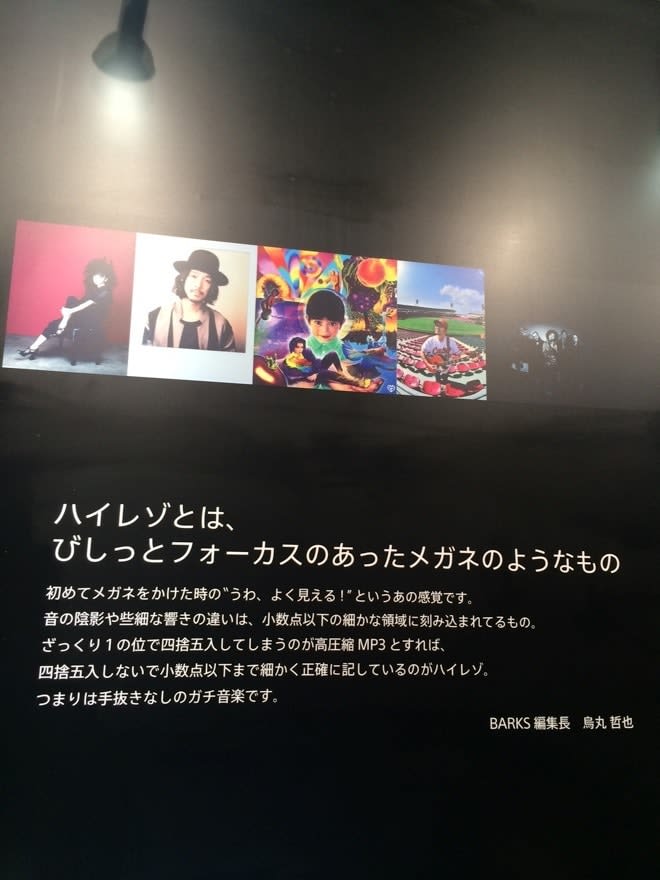

OASISには、飲食以外にもさまざまなブースが出ている。たとえば、ソニーによるハイレゾ音源の試聴コーナー「Hi-Res SPECIAL STAGE」では、今回1日目のヘッドライナーだったフー・ファイターズの2005年度のフジロック出演時のライブアクト、2015年2月のニュージランドでのライブアクトなどがハイレゾ音源で聴くことができるのだ。そして、未だにわかるようでよくわからない人も多い現状に添って、「ハイレゾとは?」というお題に対する有識者からの回答パネルも掲出されていた。そして何を隠そう、ブースに入ってすぐ左手にはBARKS編集長の烏丸もコメントも。

ライブアクトに話を戻そう。オシリペンペンズに向かうために途中までしか観ることができなかったが、ミューズのライブには圧倒された。ソリッドなロックサウンドが完璧に、容赦なく、次々と刻まれていくのだ。デカいヴィジョンの場面切り替えもすごい速さで、なんだか観ているこっちは細胞が沸々としてくるようなスピード感のライブだった。3人は、ひと時もダレることなくパフォーマンスしていた。

おそらくミューズは好き嫌いがはっきり分かれるバンドで、どうも苦手だという人は彼らにどこか過剰な陰鬱さだったりスペクタクル映画的なイメージを抱いているからだと思う。だけど、この日のライブを観たら、その突き抜けた姿を好きになるんじゃないかなと思う。前日の金曜日にMステでも演奏していたアンコール曲の「Mercy」ではとてつもない量の花吹雪が舞ったらしいが、そういう派手な演出がしっくり来てしまうのがミューズだ。

今年の洋楽勢の中で話題をさらったニューカマーと言えば、FKAツイッグスだろう。自分も、再結成したライドの繊細で良質な轟音を聴いてから、WHITE STAGEへ移動した。

15年1月に初来日を果たした彼女がお目当てのオーディエンスも多かったようで、待ちわびる人々の期待感で緊張感が高まっていた。そして彼女が繰り広げたのは、私達の日常からは完全に逸脱している神秘的なステージだ。10代の頃から、カイリー・ミノーグなどのバックダンサーを務めている元々はダンサーのアーティストだけあって、その体の動きには一瞬で目を奪われる。というか、見たことがない体の動き。漠然とした表現だが、肉食動物のような豪快さと多肉植物のような静かな暴力性がある。ステージのスペースを端から端まで存分に自由に使用し、規格を設けずに全身で表現する彼女の姿は、コンテンポラリー・ダンスという形容で片付いてしまいそうなアヴァンギャルドなものだが、度を超えて肉感的でありピュアであり、むしろ原始的な感じがした。そういう意味ではとても汎用性の高いポップな表現であり、世界的な注目を浴びる所以がわかった。

そして、“天の声”のようなその歌声は、ボーカルというよりはボイスと言ったほうが的確な、シンプルなのに深い響きだった。夜空に溶けてしまいそうなくらいに繊細なのに、愛、孤独、欲望、痛み、そういった強い想いが表現され、同時に非常に鮮烈。エネルギーが溢れる彼女のステージには、心地いいショックを受けたものだ。

彼女の直前にWHITEで観たハドソン・モホークの知的なダンス・ミュージックも、体験できてとても良かった。ドラム、シンセサイザーという2人のサポートとの3人構成だった。

生ドラムによるビートは夜空に響いてよく映えた。「Chimes」では、大陸的なビートがWHITEの特別な解放感と相まって、ハドモーの楽曲にあるレイブ感を特別感じさせた。彼の場合はレイブと言っても仰々しさは一切なくて、どちらかと言うと着実に音が刻まれていく感じの淡々とした音楽だと思うが、どんどんサウンドの軌道が膨らんでいくような上品なダイナミクスがある。1曲1曲の構成も間延びしないポップなもので、彼の音楽こそポップミュージックの最先端にあるのだという最近の評判を証明するようなライブだった。早く、また来日して欲しい。

そう、このレポートは長い。レポートし始めるとキリがないくらい色んな経験をしたからだ。早くも恋しいフジロック。こうして振り返っていたら、ますます恋しくなってきた……。実際に現場でも、最後の最後までいたい、まだ帰りたくない!と駄々をこねる人々が、とっくにすべての演目が終了した7月29日(月)の午前中も場外エリアの飲食スペースにまだまだ大勢集っていた。「カドヤ横丁」では、(このタイミングに来て!)再会を祝う人、別れを惜しむ人、終わりそうにない打ち合わげをしてる人で盛り上がっていた。焼き鳥、おでん、酒のアテが食べられて、スナックまで設置されたこの横丁は、深い時間もひとが群がっていた。

今回、フジロックファンにとって寂しいトピックだったのが、FIELD OF HEAVENのさらに奥にあったオレンジ・コートが、HEAVENとの音のぶつかり問題などにより廃止され、恒例のオールナイトフジもなかったことだ。がそれでも、オレンジ・コートの場所では、今度はフットサルを楽しむ人々が現れ、最奥エリアにあるBarのCafe de Parisまで人々はやはり足を運んでいた。だから今年のフジロックは、そういった改革はおこなわれたものの、やはり冒頭で述べたように「フジロックはフジロックだ」というこのフェスの確かなアイデンティティを逆説的に感じさせられたということが大きな実感としてある。

前夜祭を含め、延べ115,000の人々が苗場に足を運んだ。7月23(木)の前夜祭には10,000人が、7月24日(金)には32,000人、7月25日(土)には39,000人、7月26日(日)には34,000人が来場。3日目の夜には、退場ゲートに“SEE YOU IN 2016!!”と掲げられていたが、フジロックは最早、夏の風物詩になっている。初年度は台風襲来などの悪条件が重なり厳しい批判を受けながらも、ここまで開催を重ね、いまや日本の一大カルチャーである“夏フェス”の元祖的存在である。と同時に、他の多くのフェスとは一線を画する、ロックフェスだ。

ロックミュージックを愛するということは、こんなに私達を自由にする。つまりタフにする。そんな教えを、この国で初めて大々的に説いたのがフジロックだと言ったら、おおげさだろうか。けれど、19回目を迎えたフジロックに参加して、“ロックフェスに参加する”という新しい生き方の提案が、すなわちこれまでのフジロックの軌跡だったのだ、ということは確かに感じたことだ。次回で20回目を迎えるフジロックは、一体どのような景色を私達に見せてくれるのだろうか。今から、期待ばかりが膨らんでくる。

取材・文=堺 涼子

<FUJI ROCK FESTIVAL’15>

2015年7月24日(金)25日(土)26日(日)

@新潟県 湯沢町 苗場スキー場

関連リンク