筆者は酒飲みである。週に最低連続二日の休肝日というルールを敷いているが、少し油断すると蒸留酒が一瓶消えている。翌日後悔するのは言うまでもあるまい。

我が国は飲酒には伝統的に寛容だ。「無礼講」などその寛容さの象徴のような概念だろう。無礼講は本来、身分を超えた密談を行うための酒席のことを指し、酒席で重要な話し合いが行われてきたことが分かる。

日本人はアルコール分解能力が低い、いわゆる下戸の割合が高いとのデータがあるので実に不思議な話だが、医学的な合理性は置いておいて我が国はそういう文化なのだろう。さて、わが国では重要なコミュニケーションツールとなっている飲酒だが、他の文化圏はどのような飲酒文化がなりたっているのだろうか?

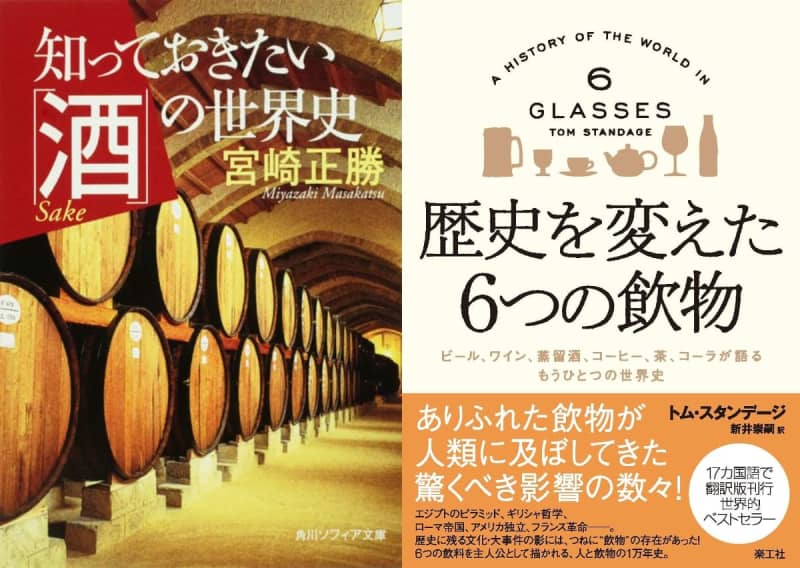

今回は主に、宮崎正勝(著)『知っておきたい「酒」の世界史』とトム・スタンデージ(著)『歴史を変えた6つの飲物 ビール、ワイン、蒸留酒、コーヒー、茶、コーラが語る もうひとつの世界史』を元に世界の飲酒文化について綴っていくとしよう。

■飲酒は本来神聖なものだった 酒とスピリチュアリズムを考える

ご存じの方も多いと思うが、イスラム教で飲酒は禁じられている。「過度な飲酒が良くない」と解釈しているトルコ、フランスをはじめ西欧諸国と親密なチュニジアなどは酒が手に入りやすいし、限りなく世俗的なため飲酒に制限の無いボスニア・ヘルツェゴビナも酒が簡単に手に入る。

多人種国家のマレーシアも比較的酒が手に入りやすいが、法的に飲酒や酒類の売買が禁止されているイスラム圏の国は少なくない。(ただしそんな国にも密輸酒、密造酒はある)

ノンフィクション作家の高野秀行氏は筋金入りの酒飲みで、『イスラム飲酒紀行』でイスラム圏のどの国が酒が手に入りやすく、どの国が手に入りにくいのか身を以て実証している。

日本仏教では全くと言っていいほど守られていないが、本来は仏教でも不飲酒(ふおんじゅ・酒を飲まないこと)は守らなければならない「五戒」の一つである。仏教思想の解説書は数多あるが、気になる方には松尾剛次(著)『仏教入門』を勧めておこう。

イスラム教の成立は7世紀、仏教の成立は紀元前6世紀ごろだが、人類はそれ以前にもアニミズムに代表される原始宗教を信仰していた。原始宗教は世界中に存在し、我が国の神道もその例の一つである。飲酒の歴史は原始宗教とかなり密接に結びついている。

理由は推測も混ざったものになるが、恐らく酩酊と醸造に人類が神秘を感じていたからだろう。酒を飲むとアルコールの作用で人間は酩酊する。いわゆる酔っぱらった状態になるわけだが、古代の人にとって飲酒による意識の変化は神秘以外の何物でもなかった。

穀物や果物の糖分を酵母が消費することで、アルコールが醸造される。現代では「発酵」として説明されるメカニズムだが、仕組みを知らない古代人からすればこれも神秘だった。このような酵母の作用によってアルコールを生み出す種類を「醸造酒」と言う。

醸造酒は世界中にあり、ビールもワインも日本酒も、風味は製造工程の差はあれどすべて醸造酒の括りに入る。醸造酒でも特にビールは歴史が非常に古く、紀元前3000年ごろのメソポタミアに既に記録が残っている。

原初のビールはおそらく、主食としていた麦粥が自然界に数多存在する酵母の働きで偶然発酵して醸造されたものだろうと考えられている。発酵の仕組みを知らない古代メソポタミア人は「ビールは神々からの贈り物」と結論付けた。

メソポタミア以外でも神々が酒をもたらしたとする神話が数多く残っている。エジプトではビールは農業の神で冥界の支配者、オシリスによって発見されたものとされている。ローマ神話のバッカスはワインの神である。酒は神々からの贈り物なので、古代宗教では供物として酒が用いられた例が多数存在する。

インカ人はチチャ、アステカ人はプルケという醸造酒を神々に捧げた。古代中国ではアワと米から作った酒を葬儀などの儀式に用いていた。日本の御神酒もその典型例である。

自然の恵みがもたらす醸造酒でも最も古い例と考えられているのがミード(蜂蜜酒)である。スペイン北部の洞窟壁画から1万5000年前ごろには蜂蜜の採取が行われていたことがわかっている。蜂蜜は防腐作用を持つことから、「再生」に関わる物質とされた。

バビロニアでは死者をはちみつ漬けにして、再生が祈願された。古代のスカジナビア人は主神オーディンに蜂蜜酒を捧げ、古代メキシコでも宗教儀式に蜂蜜酒が用いられていた。

余談だが、現代ではそのルーツが顧みられることは無いが新婚旅行を意味する「ハネムーン」は古代から中世初期のゲルマン人の習慣に由来する。中世ゲルマン社会では結婚した後に新婦が一か月間家に閉じこもって新郎に蜂蜜を飲ませ、子作りに励む習慣があった。蜂蜜酒を一か月飲み続けるので、蜂蜜の月=Honey moon=ハネムーンということだ。現代のハネムーンはそこから転じたものである。

世界三大宗教は仏教、キリスト教、イスラム教なのは改めて言うまでも無いが、他の二つが(本来は)飲酒を禁じているのに対し、キリスト教は禁じていない。キリスト教で重視されるのはワインだ。

西アジアが起源と考えられているワインだが、現在では60か国以上の国で生産されており、世界中の愛好家に好んで飲まれている。ワインは酒として上質なだけでなく、古来よりスピリチュアルなイメージも強かった。その理由は鮮血のような赤い色である。

本来なら腐って干からびてしまうブドウが、発酵過程でブクブクと音を立てて赤い液体として蘇るのである。古代人はそこに「血」「生命」「復活」などの意味を見出しのだろう。古代メソポタミア、エジプトではスピリチュアルな文脈でワインの誕生が語られている。古代ギリシャでは蘇りの力を持つ収穫神ディオニソスをワインの神として結び付けた。

キリスト教においてワインは「イエス・キリストの血」「神の国を象徴する飲み物」である。ブドウが摘み取られ、圧搾された後に発酵してワインに変わるプロセスがイエスの「苦しみと死」「蘇り」とイメージされた。

カトリックの儀式であるミサには「聖体」のシンボルであるパンと「イエスの聖なる血」であるワインが欠かせない。この二つは西洋美術にもよく登場するシンボルである。食べ物のモチーフとキリスト教と西洋美術については宮下規久朗(著)『食べる西洋美術史「最後の晩餐」から読む』が詳しい。

アルコールの神秘性は魔術の一種である錬金術でも重宝された。人気コミック『からくりサーカス』に登場した万能の霊薬アクア・ウィタエ(aqua vitae、ラテン語で「命の水」の意味)は錬金術の集大成という設定になっていたが、設定の基になったのは13世紀の医学書に登場する薬アックア・ヴィータである。その正体は蒸留してアルコール濃度を高めたワインだ。中世世界においてアルコールは万病に効果があると信じられていたため。アルコール濃度を高めればより薬効も高まるであろうという理屈である。

水分をとばし、成分濃度を高めることができる蒸留は錬金術の要ともいえる技術だ。中世初期はイスラム世界で錬金術が最盛期を迎え、その過程で多くの発見がなされた。錬金術(alchemy)、アルコール(alcohol)、蒸留器(alembic)など錬金術に関わる用語にalがつくのはalがアラビア語の定冠詞であることに由来する。遠くイスラム世界から発症した蒸留酒だが、今では世界中に存在する。ジン、ウィスキー、ウォッカ、焼酎、泡盛、白酒、ウーゾ、テキーラ、国も地域も異なるがすべて蒸留酒である。

現在において酒は嗜好品だが、酒は中世世界においては魔法の霊薬であり、古代においては神々との繋がりだったのだ。