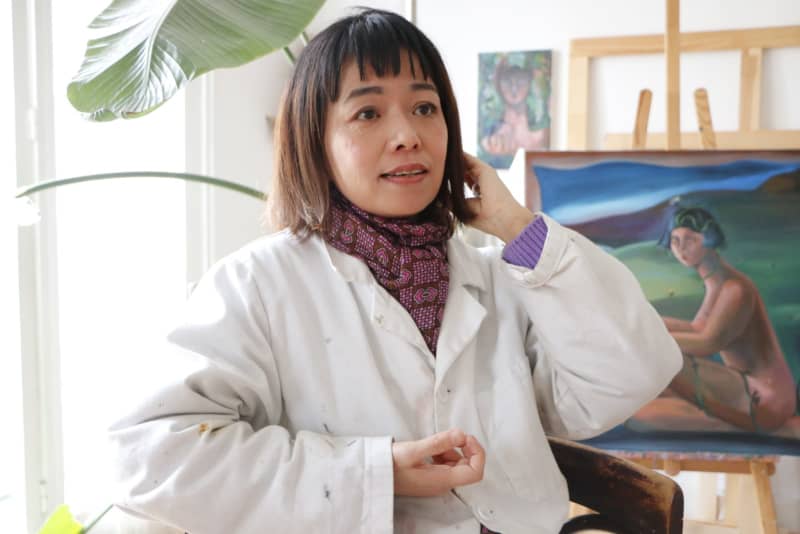

「人と同じだとつまらない」。父親からこう言われて育てられた。東京都出身の田中麻記子さん(48)は「画家になる」という夢を幼いころに抱き、今は「芸術の都」パリを拠点に日々創作に挑んでいる。どうしたら画家になれるのかをずっと考え、高校生で個展を開いたり、ギャラリーに自ら売り込みをかけたり。持ち前の行動力から生まれた偶然の出会いをつなぎ、夢をかなえた。(共同通信ロンドン支局=宮毛篤史)

▽家庭の教え

3歳ごろからずっと絵を描き続けてきた。思い出すのは祖母との記憶だ。「おばあちゃんがデパートの包装用

紙をA4ぐらいのサイズに切ってくれて、その裏紙に絵を描いていた」。人の横顔の絵で鼻を三角にぴっと出して描くと褒められた。うれしくなり、さらに好きになった。その思いは成長しても変わらず、学生時代の卒業文集にはいつも「将来の夢は画家」と書いた。

父親は人と同じことが大嫌いな性分で、人と違うことをすると褒められた。「極端に言うと、学校でも(先生に)怒られた方がいいことしたぞという(考え方)か。人と同じ事はあまりよくないと思っていて、そのまま育っちゃいました」

田中さんの母は「これといった教育はしなかった。(娘は)夫婦の生きざまを見て育ったようです」と振り返る。

▽丸坊主でセーラー服姿の中学生

中学校では先生と「よくケンカした」。同級生が髪形をおさげにする中で、頭を丸刈りにしてセーラー服を着て登校した。「丸刈りは毛が伸びると変じゃないですか。だから髪形を固める(整髪料の)ディップみたいなのを付けてピカーってして学校に行ったら先生に怒られて、水道の蛇口で洗われました」

音楽も絵と同じくらい好きだった。憧れはフランスの前衛的音楽家ブリジット・フォンテーヌ。アルバム「ラジオのように」は歴史的名盤として知られる。「小6ごろから、年上のいとこの影響でフランスの映画や音楽を好きになった。おませだったんですね」

▽東京・神保町の「ジャニス」に通う中学生

放課後は制服姿のまま東京・神保町にあった、音楽通が集まる貸しレコード店「ジャニス」に通った。「変な音楽が好きでニューウエーブとかすっごいいろんなの聞いていた。クラスメートが聞いていたアイドルとかポップな音楽は『けっ!』ていう感じ」だった。趣味の合う同級生はおらず、放課後に代々木や渋谷、原宿など東京都心のライブハウスに繰り出した。

高校は「自由な」校風の女子美術大付属高校に進学した。「小中学生時代も自由に過ごしていたんですけど、もっと自由になっちゃいました」。バンドを組んでギターを弾いた。

絵はずっと好きで「どうしたら画家になれるのか」を考えていた。高校1年生の時に導き出した答えが、個展を開くことだった。

▽ケーキ屋のアルバイトで個展の資金集め

選んだ場所は東京・国分寺市にある貸しギャラリーだった。個展だったはずの展覧会はバンド活動で知り合った年上の男性も加わり、最終的には「2人展」になった。賃料は1週間で7万~8万円ぐらい。高校生にとっては高額で「時給700円やそこらのケーキ屋さんのアルバイトでお小遣いをためた」

その頃は拾った木や枯れ葉を用いてペッパーソースやしょうゆで絵を描いていた。「お金がなくてやったと言うより、違う素材で描くことを実験していた」という。

来場者は友人が中心だったが、そのギャラリーによく来る「知らないおじさん」にも見てもらった。「もっと頑張らなきゃ、こんなんじゃ駄目だ」との厳しい感想もあり、創作意欲はさらにかき立てられた。

▽作品が売れず「すっごい悔しい」思い

2人展では、「お兄さんの作品が1、2個売れて、すっごい悔しかった」。30点ほど出した田中さんの作品は1点も売れなかったといい、決意を固めた。「これを続けていっていろんな人に見てもらうしかない」

再びアルバイトに励み、数年後、今度は20万円ためて渋谷のギャラリーで個展を開いた。しかし、それでも絵はほとんど売れなかった。

「こんなの一生やってるのかな。どうしたらいいんだろう」。人生の転機を迎えていた。

絵画の世界は大きく分けて、ギャラリー運営者が企画する展覧会と、画家が貸しギャラリーを借りて作品を展示するものと2種類あるという。「企画される方に行かないと一生バイトして貸しギャラリーってことになる」。どうしたら企画してもらえる立場になるかを考え「結局出会いだな」との結論に至った。

▽ギャラリーに「突撃アタック」

自分の作品を売り込むために知らないギャラリーに「突撃アタック」した。「こんなの駄目」と言われ、泣いて帰る日々が続く。そこで考えを改めた。「(画家)本人が(ギャラリー運営者に)見せて『いいね、やろう』ってなるのはあんまりない。(画家とギャラリーの)真ん中に入ってくれる誰かに出会うまではアタックをやめよう」

田中さんは振り返る。「展覧会に作品を出すことばかり考えて焦っちゃって、クオリティーを上げることを考えていなかった」。反省し、以後、絵を描き続けた。

そして20代半ば、運命的な出会いが訪れる。友人の展覧会のオープニングパーティーに行ったところ「スーツを着たおじさん」に出会った。「絵を描いてるんです」と伝えたら名刺をくれた。有名な美術館の要職にある人だった。

▽連絡するのを我慢

「自分の中でいいと思えた作品が何個かできたらこの人に見てもらおう」。以前の自分だったらすぐ連絡したが、1年ほど我慢した。「これだ」という作品ができて「あの時にお会いした者です」とメールを送った。

「最初から誰かを紹介するとはならなかったんですけど、その人がすごい優してく『もうちょっと。もうちょっとだな』と定期的に作品を見てくれた」という。2年ほど経過し、画家のマネジメントなどを手がける『ユミコチバアソシエイツ』を紹介してもらい、契約にこぎつけた。

ギャラリーに所属した2006年から7年間、絵を描くこと以外の全てを任せ「いい作品を作るべく集中していれば良い状態」になった。作品づくりに集中し「個展は通常、年に1回、ゆっくりな人で2年に1回やるんだけど、年に2回ぐらいやった」

▽パリの街角カフェで人だかり

2013年、あるギャラリーのキュレーターの勧めで応募した文化庁の海外研修制度を利用し、フランスに拠点を移した。それまでも毎年1カ月程度滞在し「突撃アタック」を通じて知り合った現地のアーティストと交流を重ねてきた。

1年で帰国するはずだったが水が合った。「日本の学校ではみんな一緒が良しとされる中で常に逆行していたが、フランスは人と違うことがデフォルト(普通)なのでとても性に合った」

フランスと日本では「街の人がみんな芸術に興味あるところ」が違うと感じる。レオナルド・ダビンチの名画「モナリザ」を見ようとルーブル美術館には観光客が詰めかける。その磁力に世界中の芸術家が引き寄せられ、街のあちこちで自ら描いた絵を売る姿が目に入る。

「日本だとギャラリーや美術館に行けばそういう人に会えるかも知れないけれど、フランスではカフェテラスで自分が描いたノートを見てたら隣の人が『それ描いたの?』って聞いて来る。どれどれって隣の人が来て人垣になる」

▽裸を描くのが好き

裸婦をよく描く。「服を着ちゃうとなんだろう。時代とかが固まっちゃう気がして。現代ぽいな、とか。裸の方がもっと自由で、服が邪魔ですよね」。人間の肌の色は血管の赤や青などたくさんの色が混ざっている。油絵を混ぜ、人間の肌の色を作るのも「気持ちよすぎる」そうだ。

「大好き」という食べ物をおいしそうに描くのも田中さんの特徴で、企業との仕事にもつなげている。資生堂の企業文化誌「花椿」のWEB版では旬の食べ物が登場する連載を受け持ち、高級菓子で知られるピエール・エルメ・パリともコラボレーションした。

作品には特に意味を込めていない。「みんな感じ方が違うんだから、自分から『こう見て』っていうのはできないし(そうすると)つまらないじゃないですか。私は絵を(描くことを)終わらせてからは関係ない。見てくれる人と絵との関係だから、そこに私が入る隙間はないんです」

× × ×

取材の最後に「画家を目指す若い方にメッセージをください」とお願いしたところ、答えは簡潔だった。「楽しむ。そして行動すること」。全力で遊び、持ち前の行動力を生かして突撃アタックし、田中さん自身がすてきな出会いを生み出してきた。アトリエで話す姿は、なんだか自由で楽しそうだった。