■原作に書かれた史実とノーランの解釈

「しばらく前からJ・ロバート・オッペンハイマーの物語に興味を持っていた。決め手となったのは、マンハッタン計画に関わっていた人たちが気づいた瞬間――史上初の原爆装置を爆発させれば大気が発火し、地球全体を破壊するという小さい、本当にごくわずかではあるけれど、計測可能な可能性があると気づいた瞬間だった。それでも彼らは計画を前に進め、ボタンを押した。私は観客をその部屋に連れ込み、そこに立ち会ってもらいたかった」

映画『オッペンハイマー』の起点として、監督のクリストファー・ノーランはこう語る。『ラグタイム』を著したE・L・ドクトロウが述べたように、兵器から外交そして経済へと姿を変容させた「核」という存在は、すでに人間文化と不可分なまでに食い込み、現代に生きる我々のアイデンティティを形成していると言っても過言ではない。その第一歩こそが理論物理学者オッペンハイマーによる指揮の下、1945年7月16日に行われたトリニティ実験だ。

人類の形を大きく変えたこの核実験には、ノーランの言葉にあるように「NEAR ZERO(ほぼゼロ)」の確率で発生する恐ろしいリスクが存在していた。それはエドワード・テラーが指摘した「核爆弾が爆発すると、成分の78パーセントが窒素である地球の大気に引火する可能性がある」というものだ。つまり、トリニティ実験での核爆発と同時に地球は火だるまになる。この黙示録的な説は再計算により「起こり得ない」と一応の判断が下された。だが、それは0パーセントの確率で起こらないものなのか? その答えは、実際に爆発が起きるまでは……「NEAR ZERO」であった。

極めて小さい確率の、あまりに巨大なリスク。それを有しながらも、トリニティ実験のボタンは押された。想像するに、「スリル」などという生半可な言葉では語れない瞬間だ。だが、オッペンハイマーはボタンを押させた。かの人物の心中はいかなるものであったのか。どのような人生を歩み、いかなる面持ちで人類の存亡と直面し、そして世界を変えたのか。ノーランはそこに、その道程に強く興味を惹かれたのだ。

オッペンハイマーを映画化するにあたり、ノーランは3つの時系列を交互に進行させる構成を採った。①オッペンハイマーが核爆弾を開発し、それが広島と長崎に投下されるまで(オッペンハイマーの半生)、②1954年、オッペンハイマーに共産主義者であるとの嫌疑がかけられ、公職からの追放を決定する聴聞会、③1959年、ルイス・ストローズが商務長官に相応しいかを問う公聴会。

そのうえで、映画は2部に分割される。オッペンハイマーの視点で進む「核分裂」、そして第三者視点で紡がれる「核融合」だ。①と②が「核分裂」、③が「核融合」にあたる。一見して複雑だが、映画を観てみると①と②は明確に時系列が異なり、動きの少ない②と③はカラー分け(②はカラー、③は白黒)されているので、思いのほか分かりやすい。ノーランの時系列シャッフルへのこだわりは「映画とは時間と空間を自在に伸縮できる芸術だ」なる映画へのオブセッションと見え(もちろんそれが多くの作品のアイデアへと結実している)、正直なところ効果的に作用していないこともあると言わざるを得ない。しかし『オッペンハイマー』においては、映画にスピード感を加え、さらに観客の興味を惹くサスペンスを醸成させるギミックとして明確に機能している。

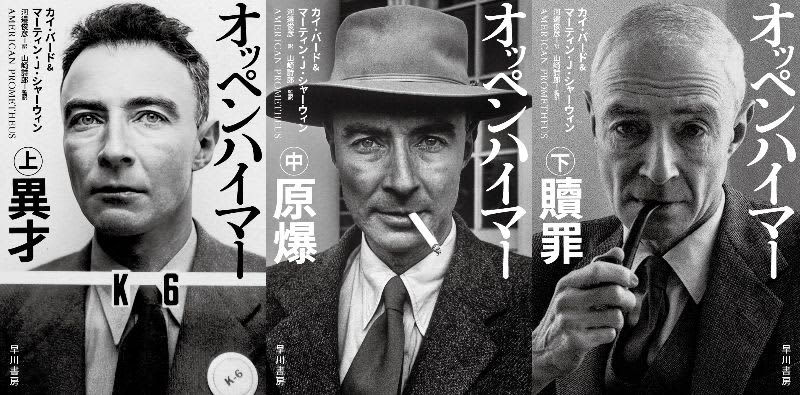

この構成を可能としたものが、オッペンハイマーについて詳細に書かれた評伝『オッペンハイマー(原題:アメリカン・プロメテウス)』だ。著者のカイ・バードはオッペンハイマーに関する証言を取材し、手紙、FBIの記録といった膨大な資料を収集したうえで、マーティン・J・シャーウィンと共にこの書を完成させた。

実在する人物の評伝にはルールが存在している。それは膨大な事実の集積の上に完成されたものであり、主に著者の主観や憶測が排除されていることだ。例えるならば、この書籍は散らばったガラス片を繋ぎ合わせて出来たステンドグラスのようなものである。その像はオッペンハイマーを形作るが、誰もその心中を知る由はない。そこにあるのは事実のみであるからだ。だが、本書ほどそれに肉薄したものはないだろう。バードが20年超という驚愕の長期間にかけて行った徹底的なリサーチは、オッペンハイマーが友人と交わした書簡等から汲み取れるように「原爆の父」の心奥へと迫っている。さながらこのステンドグラスは写真と見まがうまでの精緻なものであり、それは粒子大と言って良いほどに細かいガラス片によって構成されているがゆえなのだ。

同書を下敷きとしながらも、映画『オッペンハイマー』は単なるノンフィクションに留まらない。たしかに本作は伝記映画に分類されるかもしれないが、「この映画はエンターテインメントなんだ」とノーランが言い放ったように、そこには脱構築と言うべき事実の解体と再構築が見られる。それは脚本に顕著だ。なんと「核分裂」のパートはオッペンハイマーの一人称で書かれたものというのだから。主観を排除した原作とは180度異なり、ノーランは同書を基に己が視点とオッペンハイマーを同期させ「物語」を紡いだのだ。オッペンハイマーの追体験をノーランは掲げるが、そこには純粋な史実ではなく、ノーランにより咀嚼された視点が混入していることを忘れてはならない。すなわち『オッペンハイマー』は「メタ・“ノン”フィクション」なる立ち位置を有する映画なのである。

ノーランがオッペンハイマーになりかわり「核分裂」パートで探ったもの。それは冒頭に述べたように「なぜオッペンハイマーは地球滅亡のリスクを知りながら、トリニティ実験のボタンを押したのか」だ。この「なぜ」に対して、原作の中に確からしい理由は記載されている。「ナチスのことを考えたら、この計画の遂行を止めるのはありえないと思います」。これは友人のイシドール・ラビに対してオッペンハイマーが送った手紙の一文だ。ドイツとアメリカ、どちらが核兵器を開発し戦争を制すか。「この戦争の最中に、オッペンハイマーは形而上学的なものを考える余裕は一度たりとも無かった」(『オッペンハイマー』より)。

これに同調するようにノーランもまた「世界情勢を考えると、オッペンハイマーは核兵器を開発せざるを得なかった」と答えたインタビューも存在している。しかし一方で、「ロスアラモス(マンハッタン計画の地)と、彼が開発していた核兵器との関係は、オッペンハイマーの子供時代に由来している」「実際、私は映画において、心理学的で小説的な人物描写のアプローチを好む(中略)オッペンハイマーの矛盾する衝動と、彼がどのように行動したかを理解し始めた」と、積極的に解釈を加えたことも仄めかす。原作に書かれた史実とノーランの解釈。これらが衝突する地点に、ノーランが導き出した「なぜ」の答えがある。

■ノーランがセックスシーンを描いた理由

映画『オッペンハイマー』において、ノーランはキャリア初の試みを行った。それはセックスを描くことだ。これまで性描写を作品に持ち込まなかったノーランだが、本作ではそれが大きくフィーチャーされている。オッペンハイマー(キリアン・マーフィ)と恋人ジーン・タトロック(フローレンス・ピュー)によるセックスは、肌を伝う汗が光を滑らかに反射し、ジットリとした肉感をフィルムに焼き付ける、なんとも艶めかしく生々しいものだ。

このシーンのため『オッペンハイマー』は本国でR指定となり、またヌードに厳しいインドや中東では修正版が上映されることになる。はたしてこのシーンは必要なのか? かような議論も交わされた。だがしかし、それでもこのシーンはノーランにとって必要であったのだろう。考えてほしい、本質的に性生活とはプライベート極まりないものだ。オッペンハイマーとジーンが恋愛関係にあったことは史実に残っていても、その性生活の詳細はどこにも記録されていない。されているはずがない。つまり、このセックスシーンこそが「メタ・“ノン”フィクション」である『オッペンハイマー』における「究極のフィクション」なのだ。

行為の最中にジーンはヒンドゥー教の聖典『バガバット・ギーター』を広げ、その一節をオッペンハイマーに朗読させる。

「我は死なり、世界の破壊者なり」

この言葉と共に、みなさんの脳裏には何が浮かぶだろうか。言うまでもない。人類史上最大の爆発と、轟々と立ちのぼるキノコ雲のはずだ。オッペンハイマーを象徴するこの言葉を、セックス、そしてそれに連なるオーガズムの渦中で発させたこの瞬間が、この「究極のフィクション」こそが、ノーランの問いの辿り着いた答えである。オーガズムと核爆発のオーバーラップ……あまりにフロイト的で、なんだか馬鹿げたものに思えてくるかもしれない。だがしかし原作を紐解くと、そこにはセックスと核爆発と死を等号で結ぶことについて、頷くに足るだけの要素が揃っていることが分かる。

オッペンハイマーの青春時代は鬱屈としたものだった。ハーバード大学に在学中の彼の姿は「安心できる自分の知性の殻へ逃げ込んだ」と評される。当時のユダヤ人への不寛容さもその傾向に拍車をかけたのだろう。オッペンハイマーは鬱病に襲われ不安定な時期を過ごすことになる。かつての恩師ハーバード・スミスと頻繁にやり取りしていた手紙に記されていたオッペンハイマー自作の詩は、その多くが悲しみと孤独を題材にしたものであった。その中において特に印象的なものがある。「汗は彼女の腿を包み/妖しい輝きは/わたしの胸を高鳴らせ/レイプの欲望を許している」。学問で知的好奇心を満たしながらも、若い肉体に滾る狂わんばかりのリビドー(性衝動)に引き裂かれそうになっている天才の姿が、ここからは容易に見て取れるはずだ。

ハーバード大学を卒業後、オッペンハイマーはケンブリッジ大学へと足を進めた。友人のフランシス・ファーガソンは当時をこのように回想している。「二十一歳になったロバートが、未だに性生活面では、まったくどうしたらいいか分からないで困っている」。成長と遂げる頭脳と、未発達な社会性の乖離により、オッペンハイマーは精神の均衡を失ってゆく。自身で「とても苦しい日々を送っています」と打ち明けたケンブリッジでの生活は、オッペンハイマーの苦悩を他者への加害という形で爆発させた。ひとつは、指導教官だったパトリック・ブラケットの机の上に毒を注入したリンゴを置いた事件。もうひとつは、友人ファーガソンが恋人を紹介した瞬間、激昂したオッペンハイマーが彼の首を絞めた事件だ。後者においては、当時のオッペンハイマーの心中に渦巻く女性に対するコンプレックスがありありと表れている。

オッペンハイマーは青年期に二つの致死的な事件を引き起こした。この背景には、少年期から顕在化されていた「死の衝動(タナトス)」の影が見え隠れする。鉱物を愛する内気な少年だったオッペンハイマーは、時として自分と他人の命を危機にさらすことがあった。ボートで夏の嵐の中を幾度となく航海したのだ。この理由については「風と海を制御する絶対的な自信」と「深く染みついた傲慢さ」、そして「面白半分に危険に手を出したいという抑えがたい衝動」と評されている。三つ子の魂百まで。まさしく、人類を絶滅に導きかねない最も危険なガジェットの開発に向かう姿そのものだ。これらの素質が青年期に発散されないリビドーと深く結びつき、性衝動と知的欲求が分かちがたい複雑形を形成し、オッペンハイマーの心中に棲みついたのではないだろうか。

この解釈を裏付けるかのように、ノーランはオッペンハイマーの脳内で紡がれる原子の像を映像化したことに対し、このように話している。「彼は人生の早い段階で多くの神経症と問題を抱えていた。これらの抽象的な概念を融合させ、彼の中にある精神エネルギーを示し、どのように(量子力学を)習得するかを示したいと考えたんだ。劇中の原子や核分裂のイメージは、全て彼の若いころの内面の状態に直結したものだ。オッペンハイマーの心の中には危険な緊張がたくさんある」。オッペンハイマーの内奥に巣食うエロスとタナトスの衝動は、ノーランにより「原子の幻視」として映像化された。それが劇中の現実世界においては、オーガズム(エロス)と核爆発(タナトス)のオーバーラップとして同様に描かれているのだ。

■己が産みし、自分の写し鏡への恐怖

さて、ノーランの「なぜ」に対する答えは見えた。素質に知的欲求と性衝動が結びついた「抑えがたい欲求」に突き動かされ、オッペンハイマーはマンハッタン計画を遂行したのだ。さらにこのマンハッタン計画は、オッペンハイマーとって「青春のやり直し」であったと見えることにも触れておきたい。

原爆の開発をミッションとするマンハッタン計画が遂行されたのは、オッペンハイマーが愛する地、ニューメキシコだ。かねてより「ニューメキシコと物理学が一緒になればいいのに」と話していたオッペンハイマーは、それをそのまま実行に移す。愛する地に街を作り、敬愛する科学者たちを招き、愛する人も招き共に暮らす。鬱屈とした青春時代を過ごしたオッペンハイマーにとって、これは理想の青春の具現化であった。

原作にも記されている通り、ここでのオッペンハイマーは非常にイキイキとしている。「彼はパーティが大好きで、女性には大人気だった」と当時を振り返りドロシー・マッキンビンは話す。ちなみに、そのパーティの名は「来たれ! 抑圧された欲望よ」であった。マンハッタン計画を描いた映画『シャドー・メーカーズ』(1989年)では、計画の責任者のグローヴス将軍(ポール・ニューマン)とオッペンハイマー(ドワイト・シュルツ)がダンスを踊るなんていう衝撃のシーンがあるのだが、これは意外にも事実に即したものだ。映画『オッペンハイマー』では乱痴気騒ぎこそ描かれないものの、どことなく青春映画の香りが漂っている。ロスアラモスを去ろうとするテラーとのやり取りや、科学者たちの関係性は、不完全な若者たちがハイスクールで織りなす群像劇と似て見えないだろうか。

だが、全ての青春には終わりが来る。友情や性への欲求に遊ぶティーンたちも、いずれは現実の世界へと放り出されるのだ。それはマンハッタン計画も同様である。オッペンハイマーの欲求はトリニティ実験の爆炎と共に世界へと顕現する。原爆の誕生だ。どうしようもなく抑えがたい衝動に突き動かされていたオッペンハイマーは、そこでこの兵器がもたらす圧倒的な危険性を目の当たりにする。

計画のグループリーダーを務めたロバート・ラスバン・ウィルソンは思い出す。トリニティ実験の成功後「彼は非常に気分がめいっていくようだった」。原爆を開発したことへの後悔、恐れ、使用されることへの慚愧の念。これまで欲求に蓋をされていたそれらが噴出し、オッペンハイマーを覆ったのだ。これは「オッペンハイマーは原爆を作ったことを後悔していました」などというヒューマニズムではない。より俗な……性交後憂鬱(俗に言う賢者タイム)に近しいものであるだろう。青春が終わり、欲求により産まれた現実に苛まれる。その点において『オッペンハイマー』は『イレイザーヘッド』(1977年)や『死神ランボー 皆殺しの戦場』(1984年)に類する、己が産みし、自分の写し鏡への恐怖を描いたものだ。

オッペンハイマーの明晰な頭脳には、原爆が使用された後の像が浮かぶ。映画『オッペンハイマー』にて、国民たちが歓喜に沸く中、オッペンハイマーは幻視する。爆風と共に皮膚が剥がれ燃えゆく人体、そしてその残骸を。「原爆の父」はたしかに恐れを覚えていた。それは自らが開発した「罪」に対してのみならず、その結果をもたらした己の欲求に対するものではなかったか。

「“我”は死なり、世界の破壊者なり」

※本文中の史実や証言に基づく箇所はすべて「オッペンハイマー 上 異才」「オッペンハイマー 中 原爆」「オッペンハイマー 下 贖罪」(早川ノンフィクション文庫)より引用しております。

(文=ヒロシニコフ)