「つくれば売れた」時代は過ぎ去り、いまや「絶対に買いたいものはあまりない」時代。従来の考え方で商品を開発し販売しようとしても、かつてのようなヒットを望むことはできません。モノを売るには、今日において求められるマーケティングを考える必要があります。中島広数氏の著書『グローバルで通用する「日本式」マーケティング』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、ヒット商品を生むためのヒントを見ていきましょう。

ヒット商品をつくるための「ヒットの法則15原則」

ヒット商品をつくるためには、絶対の正解を求めるのではなく、「はじまりはいつも仮説」という姿勢で、自分たちなりに考え、試すことが大切です。実はこうしたことを繰り返すうちに仮説の精度は上り、成功をつかみやすくなります。

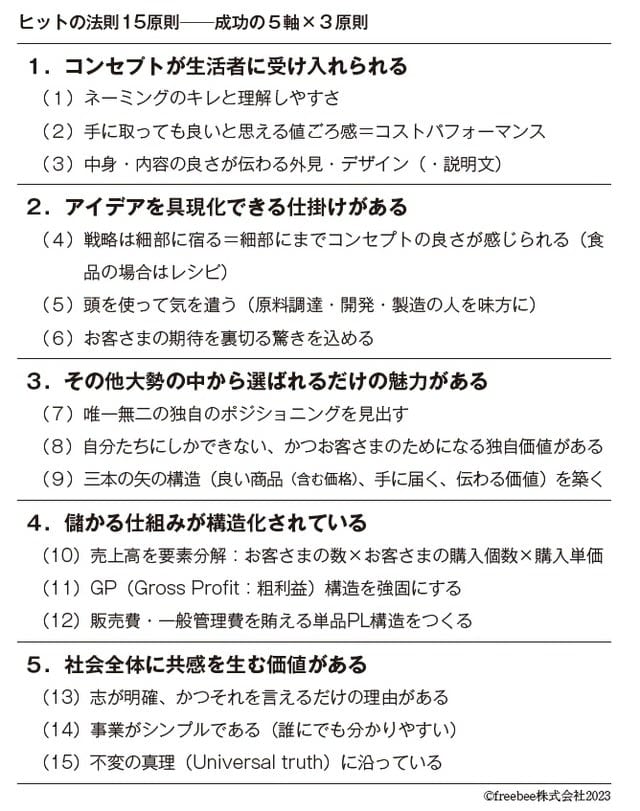

本連載では私がマーケターとして、「はじまりはいつも仮説」を繰り返しながら、経験的に身につけた「こうしたらもっと成功に近づきやすくなるのでは」を紹介させていただきます。私はそれらを「ヒットの法則15原則──成功の5軸×3原則」として体系化しています(図表1)。

[図表1]ヒットの法則15原則──成功の5軸×3原則 出所:中島広数著『グローバルで通用する「日本式」マーケティング』(日本能率協会マネジメントセンター)

本稿では、成功の軸「2.アイデアを具現化できる仕掛けがある」を見ていきましょう。

【成功の軸】アイデアを具現化できる仕掛けがある

前回記事では商品コンセプトの大切さについて書いてきました。コストなども含めしっかりとした商品コンセプトがあって初めてヒット商品は生まれるわけですが、では「商品コンセプトさえ良ければ絶対にヒット商品は生まれるのか」というと、もちろんそうではありません。せっかく良い商品コンセプトをつくったとしても、それを商品として詳細に再現できなければただの「絵に描いた餅」ですし、その価値が伝わることはありません。

私が好きなアイス菓子の商品にロッテの『クーリッシュ』というものがあります。暑い日に食べる溶けかけのバニラアイスのおいしさ、日本人なら誰でも想像してもらえると思うのですが、どうやったらそのおいしさを、コスト制約の中で実現できるかには、開発・製造現場のさまざまな工夫が盛り込まれています。

製品開発にはたくさんの人が関わります。製品の設計によっては「つくりやすい」とか、「つくりにくい」もあります。そのため、どんなすぐれた商品コンセプトをつくったとしても、マーケターが現場のことを知らず、商品設計をしてしまうと、こうした「できるわけがない」「つくれやしない」が起きることになります。

ロッテの『クーリッシュ』は微細氷の製造に関する特許と、微細氷をほぐれやすくする技術の特許を取得しているそうです。また、TVで工場見学を特集する番組で拝見したのですが、「溶けやすさを均一にするために、夏と冬ではアイスに入れる微細氷の大きさを変えている」と、現場の担当者が語っていました。

ちょうどよい「溶け頃」「食べ頃」を具現化するさまざまな工夫。これがあるからこそ、持ち歩けて、いつも美味しく食べられる「飲むアイス」が実現されたわけです。

ジョブズであれば、どんな反対があろうと、仮にコストがかかろうと、具現化がむずかしかろうと、「この通りにやれ」と言うかもしれませんが、たいていの場合、「できるわけがない」「つくれやしない」の前に妥協を余儀なくされます。最終的には「コンセプトはともかく、現実には難しいね」となってしまうのです。

そうならないためにマーケターには「アイデアを具現化する力」が求められ、開発現場や、製造現場のノウハウにも詳しくある必要があります。これを「成功の軸」の2つめ、「実現性確信度」と呼びますが、ポイントは3つあります。

原則4 戦略は細部に宿る=細部にまでコンセプトの良さが感じられる

原則5 頭を使って気を遣う

原則6 お客さまの期待を裏切る驚きを込める

コンセプトがいくら素晴らしくても、それを詳細に再現できなければ価値は伝わらない、と痛感したのは私がまだ味の素にいた若い頃のことです。

『クックドゥ』のパスタ版とも言える『パスタドゥ』という商品を担当した私は「アラビアータ」という辛いトマトソース用に小袋に入った唐辛子を別添にして販売しようとしました。ソース自体も十分辛いのですが、もっと辛いのを食べたい人は「この小袋を入れてください」という設計です。消費者が好みで調整できるという点ではいいアイデアなのですが、私が生産現場に足を運んだところ、製造部長から「お前の『パスタドゥ』をつくっているから、ちょっと来い」と呼ばれました。

呼ばれて行くと、包装ラインの所に五人の人がいて、一人が小袋を載せ、一人がラインを流れる時にそれが落ちないかを確認して、最後に別の一人が再度落ちていないかを確認するという作業を繰り返していました。製造部長は私にこう言いました。

「お前たちが小袋を別添にしたらもっと売れると言うからやっているが、本当に必要なのか?」

私はその場でこう答えました。

「すぐにやめます。来週、会社に出社したら廃止を決めて、新しいコンセプトをつくり直します」

たとえ自信のある商品コンセプトであっても、製造現場の人たちに過度の負担をかけるようでは意味がありません。ジョブズのように「これは絶対に外せない」と言うほどのものがあればともかく、「本当に必要なのか?」と言われて、本人さえ「なくてもいい」というほどのものにこだわる必要はありません。

マーケターの役割の1つは優れたコンセプトをつくることですが、それを実現してヒット商品につなげるためには、生産現場などの細部を知り、細部にこだわり、頭を使って、気を遣って、人に気持ちよく動いてもらうことも大切なのです。

消費者の知覚・行動ファネルを構造的に把握する

マーケターに限らず、開発部門の人たちも「いいものをつくれば売れる」と思い込んでいる人が少なくありません。実際にはほとんどの商品は「トライアルの壁」を超えられないのが本当のところです。

「購入率」というデータがあります。食品の場合、購入率が2%を超えたら、そこそこのヒット商品なのですが、実際にはなかなかそれだけの人には買ってもらえませんから、トライアル(購入・試す)にまで行くことができないのです。

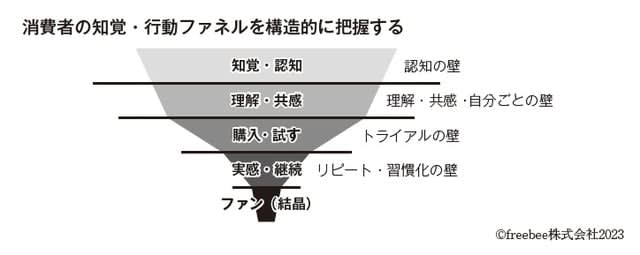

[図表2]消費者の知覚・行動ファネルを構造的に把握する 出所:中島広数著『グローバルで通用する「日本式」マーケティング』(日本能率協会マネジメントセンター)

この表で言うと、知ってもらって(知覚・認知)、ちゃんと理解してもらって(理解・共感)、試してもらう(購入・試す)までがものすごく大変なのに、「いいものをつくれば売れる」と言っている人はそこを飛ばして(実感・継続)のことしか考えていないことになります。「いいものをつくれば買ってもらえるし、ファンになってもらえる」と思い込んでいる人は、この表の「実感・継続」と「ファン(結晶)」のことは頭にあっても、本当に大変な「知覚・認知」「理解・共感」「購入・試す」を忘れています。

スティーブ・ジョブズは経営危機に陥ったアップル再建のために暫定CEОとしてさまざまな施策を打ち出しています。最初の段階では多すぎる製品の集中と選択を進め、iMacやiPodという大ヒット商品を世に送り出すわけですが、その過程でジョブズがやった“これは見事だな”という施策が、今や世界各国に展開している「アップルストア」をつくり上げたことです。

アップルに復帰したジョブズはコンピュータがかつてのような専門店ではなく、大型の量販店で売られていることを危惧します。こんなことを口にします。

「販売員が気にするのは50ドルの売上報奨金だけだ」

アップルがつくるコンピュータは同業他社のものに比べて性能は優れていても、価格的には高くなります。一方にデルやコンパックの安価なコンピュータが大量に置かれていれば、販売員は安くてそこそこの性能の製品を販売し、高価なアップルを勧めることはありません。これでは昔からのアップルマニアはともかく、売上が伸びるはずもなく、業績が回復することもありません。

そこでジョブズが考えたのが、アップルという会社の理念やコンセプトを伝え、アップル製品という特別な製品を、まだアップルをよく知らない人にも伝える方法でした。ジョブズは言います。

「アップルが成功するためにはイノベーションに勝利しなければならない。そして、消費者に伝えることができなければ、イノベーションで勝利することはできない」

つまり、どんなにすごい製品をつくったとしても、それを消費者に伝え、買ってもらわなければ勝利することはできないのです。ジョブズは自分たちがつくる製品には絶対の自信を持っていましたが、一方でそれを伝えることはとても難しく、それなしにはイノベーションは起こらないと考えていました。

そう考えたジョブズは、たくさんの人が歩いているモールやメインの通りにアップルの製品だけを扱う、アップルのコンセプトを伝えられる「アップルストア」をつくります。「製品を紹介するチャンスさえ得られればこっちのものさ」というジョブズの読みは当たり、ジョブズが亡くなる少し前の2010年には約300店舗で、1店舗当たり3400万ドルを売上げるほどに成長したのです。

「優れた商品」の存在がなければ「見るだけ」で終わる

このように圧倒的に優位な製品であっても、トライアルの壁を超えなければ決して売れることはありませんが、トライアルの壁を超える仕組みをつくれば、圧倒的な製品は爆発的にヒットするし、コアなファンを獲得することができます。

ただし、ここで注意すべきは商品に力がなければ、いくら素晴らしい店をつくっても、一等地に店を構えても、ファンは獲得できないということです。一等地に店を構えれば、たしかにお客さまは来てくれるかもしれませんが、購入しないかもしれません。また一度は購入したとしても、二度三度の購入はないということです。

マーケティングで大切なのは商品コンセプトをつくるだけでなく、どうやって実現するか、どうやってトライアルの壁を超えるかもしっかりと考えておくことなのです。

商品をつくったあと、アップルストアはつくれないけど、ECサイトはつくれると、ネットを使って販売しようとする企業があります。ところが、そもそも「知らない企業」のサイトを訪問する人は滅多にいません。

では、知ってもらおうとインスタグラムやXなどを総動員して知覚・認知を高めようとする企業もありますが、そこに「買いたいもの」がなければ、やはりトライアルの壁を超えることはできません。つまり、ここでも「買いたいと思う商品」があるかどうかがポイントで、それがなければせっかくのデジタルマーケティングも何の意味もありません。

「知覚・認知」のためにはデジタルマーケティングも勿論効果はありますが、それが全てを解決してくれるわけではなく、やはり「優れた商品」の存在がなければ「見るだけ」で終わってしまうのです。

コンセプト・プロダクト・ギャップの落とし穴

「優れた商品」をつくるうえで大切にしたいのが、「消費者の期待を上回るプロダクト」になっているか、という点です。

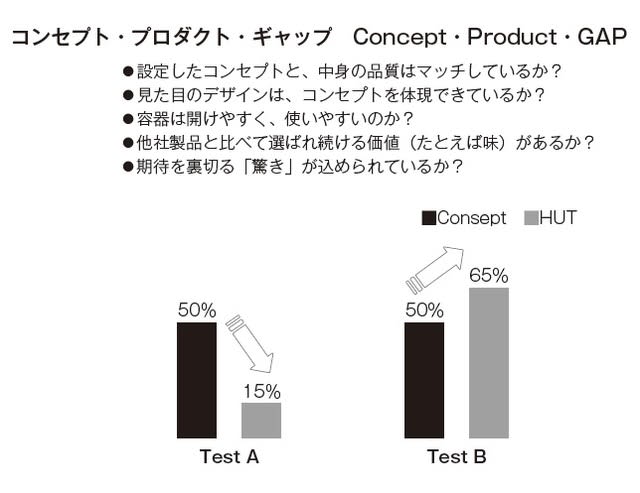

私が担当した『きょうの大皿』で言うと、『豚バラ大根』と『ガリバタ鶏(チキン)』を比べると、前者の売れ行きの方が結果的に大きくなりました。理由は「コンセプトとプロダクトのギャップ」にあります。

マーケターをやっていると、商品コンセプトはいいけれども、実際につくってみるとそうでもないということがよく起こります。

たとえば、私の妻の出身地の名物、カステラはいろんな県でつくられており、恐らく長崎の本場のカステラを超えることを目標に挑戦しているはずですが、長崎県出身の妻に言わせれば、「いやいや、全然」となるようです。

反対に「期待を裏切る驚き」がヒットにつながったのが『豚バラ大根』です。

『豚バラ大根』も『ガリバタ鶏(チキン)』も事前の消費者テストによると、100人中50人くらいが買いたいと言っていましたが、家で調理してもらって食べた後にもう一度聞くと、前者は買いたいという人の数が大きく増えたのに対し、後者はそうではありませんでした。

つまり、前者には期待を上回る何かがあったということですが、調べてみると、

①大根の煮込みがフライパン1つでできるのは画期的

②15分で煮込んだみたいな味になるのはすごい

など、こちらが想定している以上の驚きをお客さまの方が感じていました。

これが「いい意味で期待を裏切られた」であり、こうした商品は確実にヒットします。

「ミスタープロ野球」と呼ばれた長嶋茂雄さんに「期待に応えるのがスター、期待を超えるのがスーパースター」という言葉があります。大リーグで活躍中の大谷翔平さんも「期待は応えるものではなく、超えるもの」と話していますが、スーパースターとも言えるヒット商品を世に送り出すためには「期待を裏切る驚き」があることが不可欠なのです。

[図表3]コンセプト・プロダクト・ギャップ 出所:中島広数著『グローバルで通用する「日本式」マーケティング』(日本能率協会マネジメントセンター)

戦略は細部に宿る

このようにマーケティングにおいては商品のコンセプトがしっかりできれば50%くらいの成功が期待できますし、そこに期待を裏切る驚きが加わることで、さらに30%の上乗せが期待できます。

つまり、80%の確率で成功するわけですが、こうした取り組みを一瞬にしてダメにする「真実の瞬間」があるということもマーケターは頭に入れておく必要があります。1980年頃、経営が悪化したスカンジナビア航空を再建したヤン・カールソンが大切にした言葉で、特にサービス業ではとても大切にされた考え方です。

航空会社の評価は売上や利益、規模の大きさももちろん大切ですが、どんな航空会社でもサービスに不満があると、やがてはユーザーが離れることになります。カールソンはお客さまがチケットを購入し、飛行機に乗り、機内でのサービスを受ける、その1つひとつの時間はごくわずか(平均15秒)であっても、その1つひとつの印象がお客さまに刻み込まれ、それが「また利用してみたい」という行動につながると考えました。

そこで、社員にビジョンを伝え、社員に権限を与えた結果、同社は83年には『フォーチュン』が選ぶ「ビジネス旅行客にとって世界最高の航空会社」となったのです。これはサービス業だけでなく、メーカーにも言えることです。

フィリップ・コトラーに「ブランドを広告するのではなく、ブランドを体現せよ」という言葉があります。たとえば、テレビや新聞で広告された商品を買いに行ったら、店には品切れで置いてなかったり、店頭に薄汚れた製品しか置いてなかったらどうでしょうか。満足度ナンバーワンを謳うホテルに泊まったら、対応があまりに無愛想だった、あるいは一流の和食店に食事に行ったところ、出されたおしぼりが妙に臭かったとしたら、それだけでブランドへの信頼は崩れてしまうのです。

アマゾンの創業者ジェフ・べゾスは創業に際し、とことん気を配ったのはサイトの使いやすさと、配送の素早さ丁寧さでした。理由は実店舗を持たないアマゾンにとって、お客さまと接する場所はサイトと、配達だけであり、この2つで期待を裏切ったならアマゾンの成功はないと知っていたからです。

私がマーケティングの成功原則の1つに「戦略は細部に宿る」を挙げているのは、商品開発における緻密さと併せ、こうしたブランドを体現する「真実の瞬間」も大切だと感じているからです。もちろんマーケターがこれらすべてに目を配ることなどできませんが、ブランドを築き上げるには長い時間がかかるけれども、崩れ去るのは一瞬であるということを頭に置いておくのもマーケターにとっては大切なことなのです。

中島 広数

freebee株式会社 代表取締役

元・味の素マーケティングマネージャー

1998年から2018年まで味の素株式会社にて海外事業・海外営業・国内外マーケティング業務に従事(中国に4年間、タイに2年間の駐在経験有り)。2011年には「Cook Do」事業担当となり、5年間の担当期間中に「Cook Do きょうの大皿」の事業開発を含めたロングセラーブランドのリ・ブランディングによる大幅事業拡大を手がけた。

2018年に味の素社を卒業し、事業コンサルティング・新事業/新商品開発・マーケター人材育成を主業務とするfreebee株式会社を創業・代表取締役に就任。現在6期目。日本語・英語・中国語・広東語の4ヵ国語話者。