夫婦共に年収700万円以上のパワーカップル。2023年で40万世帯と、10年で約2倍に増えたといいます。最新のパワーカップルの動向について、ニッセイ基礎研究所の久我尚子氏が考察します。

1―はじめに…「女性の活躍推進」から10年余り、M字カーブはおおむね解消、パワーカップルも増加?

2013年に政府が成長戦略として「女性の活躍推進」を掲げてから10年余りが経過し、働く女性を取り巻く環境が改善している。育児休業制度や時間短縮勤務制度、テレワークなどの仕事と家庭の両立を図るための就労環境の整備が進んだことで、共働き世帯が一層増え、夫婦ともに高年収のパワーカップルも増加傾向にある。

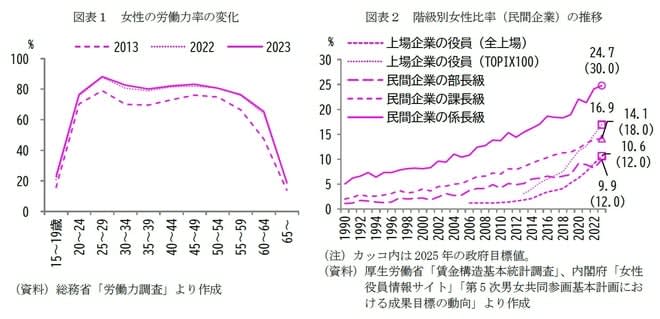

女性の就業に関わる各種指標も大きく改善している。まず、労働力率について見ると、日本では長年、「М字カーブ問題」が課題であったが、この10年間で、出産や子育て等の離職の多かった30代での凹みはおおむね解消されるとともに、幅広い年代で労働力率は高まり(特に60~64歳は47.4%→65.3%で+17.9%pt)、全体でも48.9%から54.8%(+5.9%pt)へと上昇している(図表1)。

また、指導的地位に占める女性を増やすことは引き続き課題だが、民間企業における女性役員や管理職比率は上昇傾向にあり、2025年の政府目標値にも近づいている(図表2)。

【図表1】女性の労働力率の変化【図表2】階級別女性比率(民間企業)の推移

これらの結果、共働き世帯数は専業主婦世帯数を一層上回って増加し(図表3)、2023年では子育て世帯の6割超が共働き世帯となっている(図表4)。

このような中で当研究所では、夫婦ともに高年収の「パワーカップル」に注目し、定期的にレポートを発信している。本稿では、最新のデータを用いて、世帯全体や共働き世帯の夫婦の収入の状況などを捉えた上で、パワーカップル世帯の動向を確認する。なお、パワーカップルについての明確な定義はないが、これまでと同様、一定程度の裁量権を持つ年収水準であることや所得税の税率区分などを考慮し、夫婦共に年収700万円以上の世帯と定義する。

【図表3】共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移【図表4】18歳未満の児童のいる世帯の父母の就労状況の変化

*1:「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」(平成25年6月14日)

*2:久我尚子「パワーカップル世帯の動向(1)-コロナ禍でも引き続き増加傾向、子育て世帯が約6割」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2023/07/13)など。

*3:当研究所以外の分析では、共働き夫婦の合計年収を2千万円以上とするものや年収に加えて金融資産の量を考慮したもの、あるいは政治家や事業家など影響力のある夫婦を指すものもある。

2―世帯の所得分布…年間平均所得は546万円、1,200万円以上は7.2%、南関東や大都市で多い

パワーカップル世帯の状況を捉える前に、まず、世帯の所得状況についての全体像を確認したい。

厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」によると、総世帯の年間平均所得金額は546万円、中央値は423万円である。

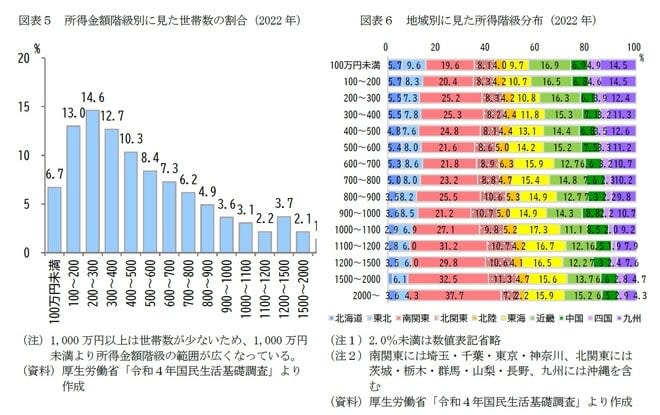

パワーカップルが含まれる高所得世帯に注目すると、1,200~1,500万円未満は全体の3.7%(201万世帯)、1,500~2,000万円未満は2.1%(115万世帯)、2,000万円以上は1.4%(74万世帯)を占める(図表5)。なお、過去10年ほど、1,200万円以上の世帯数や割合は、おおむね横ばいで推移している。

地域別に見ると、1,200万円以上の世帯は南関東(32.1%)や東海(16.1%)、近畿(13.2%)で多く(図表6)、これらの3地域で約6割を占める。また、都市規模別に見ると、1,200万円以上の世帯は大都市(政令指定都市と東京23区)では33.8%、人口15万人以上の市では27.1%、人口15万人未満の市では30.0%、郡部では9.2%を占め、高所得世帯は都市規模が大きい方が多い傾向がある(図表略)。よって、パワーカップル世帯も南関東を中心とした大都市に多く居住していると見られる。

【図表5】所得金額階級別に見た世帯数の割合(2022年)【図表6】地域別に見た所得階級分布(2022年)

*4:本節で用いる厚生労働省「国民生活基礎調査」は収入から給与所得控除額や経費等を除いた所得を捉えた統計だが、次節以降で用いる総務省「労働力調査」では収入を捉えたものであるため、パワーカップルの定義で示した通り、収入の観点から、パワーカップルの動向を捉える。

3―パワーカップル世帯の動向…2023年で40万世帯、10年で2倍へ増加、子育て世帯が6割

1|共働き夫婦の年収分布~高収入の妻ほど夫も高収入、ただし扶養控除枠を意識する妻も

次に、パワーカップル世帯を含む共働き世帯の状況を確認する。総務省「令和5年労働力調査」によると、夫婦共に就業者の世帯(以下、共働き世帯)は1,653万世帯であり、総世帯(5,801世帯)の28.5%を占める。

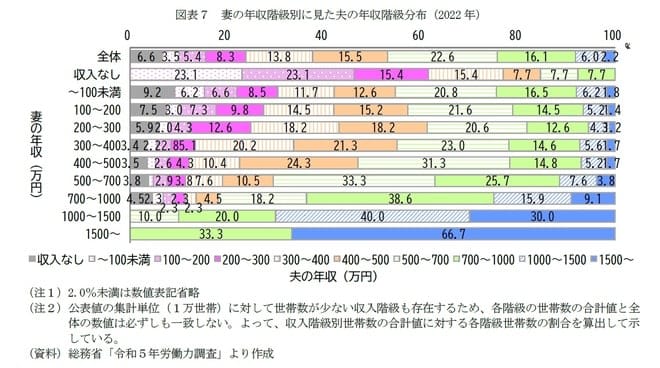

この共働き世帯について、妻の年収階級別に夫の年収階級の分布を見ると、妻が高年収であるほど、夫も高年収層の割合が上昇する傾向がある(図表7)。2023年では、年収1,000万円以上の妻の69.2%が夫も年収1,000万円以上である一方、年収200万円未満を除くと、妻の年収が低いほど夫も比較的低年収の割合が高い傾向がある。つまり、高年収同士、あるいは低年収同士が夫婦であることで、夫婦(世帯)間の経済格差の存在がうかがえる。

一方、妻の年収200万円未満(収入無しを除く)では、夫の年収が500万円以上の割合がやや高まる傾向がある。夫の年収500万円以上の割合は、妻の年収200万円~300万円未満では38.7%だが、100万円~200万円未満では42.7%、100万円未満では45.3%とやや上昇する。この背景としては、夫が一定程度の年収を得ているため、自身の収入を増やすよりも夫の扶養控除枠を意識して働く妻が増えることなどがあげられる。

【図表7】妻の年収階級別に見た夫の年収階級分布(2022年)

*5:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

*6:夫婦世帯間の経済格差については、橘木俊詔・迫田さやか著「夫婦格差社会-二極化する結婚のかたち」(中公新書、 2013年)で指摘されている。

2|パワーカップル世帯数の推移~2023年で40万世帯、10年で2倍、共働きの2.42%、子育て世帯が6割

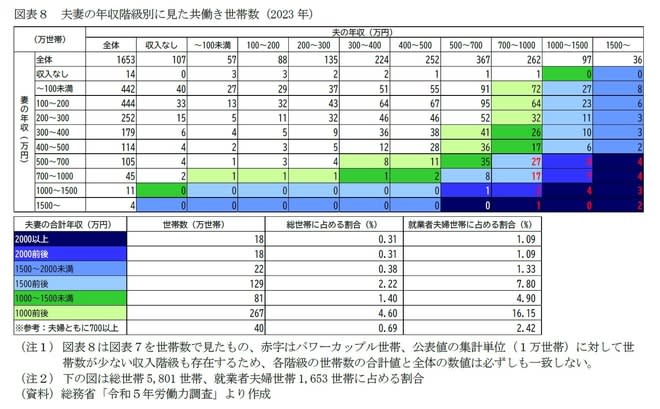

夫婦共に年収700万円以上のパワーカップル世帯に注目すると、近年、増加傾向にあり、この10年で約2倍に増えている(2013年:21万世帯→2023年:40万世帯で+19万世帯)(図表8)。なお、2023年では総世帯の0.69%、共働き世帯の2.42%を占める。

冒頭で述べた通り、パワーカップルの定義は様々である。参考までに、例えば夫婦の合計年収が2千万円前後・以上の世帯について見ると18~36万世帯で総世帯の0.31~0.62%、共働き世帯の1.09~2.18%を占める。先に見た通り、年間所得2千万円以上の世帯は全体の1.4%であるため、このうち共働き世帯は3割前後を占めると見られる。また、夫婦の合計年収1500万円前後・以上まで広げると、58~187万世帯で総世帯の1.00~3.22%、共働き世帯の3.51~11.3%を占める。

【図表8】夫妻の年収階級別に見た共働き世帯数(2023年)

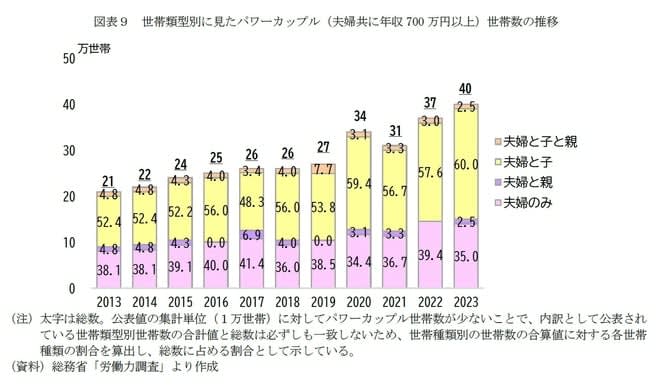

視点を図表9の夫婦共に年収700万円以上のパワーカップル世帯数の推移に戻すと、2020年から2021年にかけてはやや減少しているが、パワーカップル世帯数は単年の変化ではなく中長期的な傾向として捉えるべきである。なぜならば、同調査の就業者夫婦の年収階級別世帯数の公表値は1万世帯単位であり、現在のところ、この集計単位に対してパワーカップル世帯数が少ないためだ。いずれにせよ、2020年以降の新型コロナ禍にもおいても堅調に増加していることは注目に値するだろう。なお、コロナ禍においては、非正規雇用者より正規雇用者の方が、正規雇用者の中では管理職等の高収入層ほど悪影響を受けにくい傾向があり、パワーカップルは悪影響を受けにくい層で多いと見られる。

また、パワーカップル世帯の内訳を見ると、10年前から「夫婦と子」から成る核家族世帯が過半数を占めて多いが、その割合はやや上昇傾向にあり、2023年では60.0%を占める。次いで「夫婦のみ」世帯(35.0%)が多い。なお、「夫婦と子」と「夫婦と子と親」世帯をあわせた子どものいる世帯はパワーカップル世帯の62.5%を占める。つまり、高収入の共働き夫婦と言うと、DINKS(Double Income No Kids)との印象が強いかもしれないが、実際にはDEWKS(Double Employed With Kids)の方が多い。

【図表9】世帯類型別に見たパワーカップル(夫婦共に年収700万円以上)世帯数の推移

*7:図表7・8にて、妻の年収1,500万円以上で夫の年収500万円以上など合計が2,000万円以上に加えて、妻の年収1,000~1,500万円未満で夫の年収500~1,000万円及びその逆のパターンを加えたもの。

*8:久我尚子「コロナ禍1年の仕事の変化-約4分の1で収入減少、収入補填と自由時間の増加で副業・兼業も」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2021/4/20)

3|夫の収入別に見た妻の就労状況~夫の年収が1500万円以上でも59.0%の妻は就業

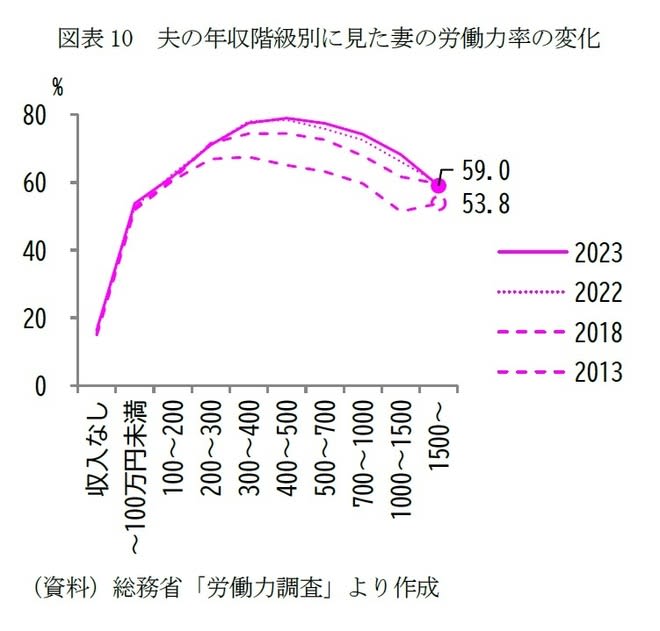

ところで、日本では昔から、夫の収入が高いほど妻の就業率が下がるという「ダグラス・有沢の法則」が観測されている。2023年のデータでも、夫の年収が400万円以上では同法則が観測されるが、夫の年収によらず、全体的に妻の労働力率が上昇していることで、夫が高収入でも働く妻は増えている(図表10)。

【図表8】夫の年収階級別に見た妻の労働力率の変化

例えば、年収1,500万円以上の夫に注目すると、2013年から2023年にかけて、妻の労働力率は53.8%から59.0%(+5.2%pt)へ、世帯数は21万世帯から36万世帯(+15万世帯)へと増えている。

さらに、フルタイムで働く妻もやや増えており、夫の年収が1,500万円以上では、2013年から2023年にかけて、週35時間以上就業する妻の割合は15.4%から16.4%(+1.0%pt)へ、世帯数は6万世帯から10万世帯(+4万世帯)へと増えている。なお、夫の年収が700万円以上の世帯に広げて見ると、妻の労働力率は16.9%から25.6%(+8.7%pt)へ、世帯数は76万世帯から145万世帯(+69万世帯)へと増えており、このうち約3割がパワーカップルと見られる。

4―おわりに~実質賃金が伸びが及ばずに個人消費は低迷、就労環境の整備こそ有効な消費喚起策

パワーカップルは総世帯に占める割合は、1%未満でごく僅かだが、近年、増加傾向にあり、この10年で約2倍に増えている。背景には、仕事と家庭の両立環境の整備が進み、出産後や育児期も仕事を辞めずにキャリア形成を継続する女性が増え、若い世代ほどパワーカップルが増えやすい環境となっていることがある。

また、社会環境が変わる中で、男女とも価値観が変容している影響も指摘できる。共働きが多数派となる中で、若い世代ほど仕事と家庭のどちらかを選ぶのではなく、「仕事も」「結婚も」「子どもを持つことも」望む女性は増えている9。また、30代以下の世代は、男子生徒も家庭科が必修科目となった世代だ。さらに、女性の大学進学率が短大進学率を上回った後に進学先を選び、「男女雇用機会均等法」にて男女差別が全面的に禁止された後に社会人となった世代でもある。日本社会では依然として男女の役割分担意識が根強くあるものの、これまでの世代と比べれば、女性が男性のサポートに回るのではなく、男女が肩を並べて社会で活躍することをごく当たり前のこととして捉える意識は、男性においても女性においても格段に強まっているだろう。

ところで、過去から報道などでもあるように、増え行く共働き世帯による活発な消費は様々な領域で話題となっている。時間に追われる共働き世帯では冷凍食品やカット野菜などの時短食材、食洗器や洗濯乾燥機などの時短家電、家事代行サービスなどの利用に積極的であるほか、コロナ禍前にはパワーカップルが職住近接を目的に都心の高級マンションの購入に意欲的といった報道もあった。現在ではテレワークが浸透したことで働き方は変容したが、特に子どもいる共働き世帯では、依然として仕事と家庭の両立に十分な時間が確保できているとは言えない。よって、引き続き時短を叶える(時間を買う)需要は強いと見られ、様々な商品やサービスの牽引役としてパワーカップルの姿が見られるのだろう。

また、近年、都市部を中心に受験年齢の低年齢化が進むとともに、グローバル化やデジタル化の進展によって学習塾や英会話教室、プログラミング教室等の習い事市場も活況なようだが、やはり、これらの市場においても、パワーカップルの姿は中心にあると見られる。現在のところ、パワーカップルは僅かだが、消費意欲は旺盛と見られ、消費市場へのインパクトは無視できない。今後も一部の消費市場を活性化させ、その規模はじわりと拡大していくと見られる。

【図表11】年収階級別に見た単身勤労者世帯の男女の消費性向

ところで、男女の消費性向を比べると、年収階級によらず、おおむね女性の方が男性より高い傾向がある(図表11)。これまでも様々なマーケティングの文脈で言われてきた通り、女性の方が男性より消費意欲が旺盛だ。また、大学卒女性の生涯賃金(正規雇用者)を推計すると、2人出産した後も就業継続した場合は平均2億円を超えるが、一旦、離職し子育てが落ち着いた頃にパートで再就職すると約6千万円にとどまり、その差は1.6億円にもなる。

つまり、女性が働き続けられる環境が整備され、その収入が増えれば、個人消費の底上げにつながりやすい。また、夫婦世帯単位で見ても、共働き世帯が増えて就労世代の世帯収入が増え、より消費意欲が旺盛なれば消費に結びつきやすい。

物価高が続く中で、実質賃金の伸びが及ばず、個人消費は低迷している。国内では消費喚起策というと、給付金やサービス等の割引き施策などに注目が集まりがちだ。一方で仕事と家庭の両立環境を整備することで、共働き世帯が増え、様々な消費市場の牽引約であるパワーカップルも増えていく期待が持てる。就労環境の整備は消費喚起策としては遠回りなようだが、確実性の高い施策と言えるのではないか。

*9:久我尚子「続・働く女性の管理職希望」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2019/5/10)

*10:文部科学省「国際教育協力懇談会 資料集(2002年7月)」等によると、1994年より高等学校にて男子も家庭科が必修科目となった。

*11:文部科学省「学校基本調査」によると、1996年入学から女性の大学進学率は短大進学率を逆転。

*12:1997年の改正(1999年施行)で努力義務であった募集・採用、配置・昇進等における男女差別が禁止規定になった。

*13:「共働き経済圏動く、時間節約消費花盛り、60兆円市場成長担う」(日本経済新聞、2017/4/22、朝刊6面)など。

*14:「(変わる進学)小学校受験、増える傾向続く」(朝日新聞、2021/11/13、朝刊24面)や「(変わる進学 大学入試新時代へ)中学受験塾、年々進む低年齢化」(朝日新聞、2020/11/28、朝刊30面)など。

*15:久我尚子「大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超、男性並水準で3億円超」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2023/2/28)